Нина Чернова - Общая экология

- Название:Общая экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-358-03410-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Чернова - Общая экология краткое содержание

Книга может быть полезна широкому кругу учителей, работников образования и специалистов других областей, интересующихся основами современной экологии.

Общая экология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Изменения в фитоценозах были усилены при массовом размножении в 1953 г. нестадных саранчовых. Прямокрылые съели до 80–90 % массы мягколистных злаков: пырея, костра, типчака и др. У жестколистных колосняка, тростника и других они уничтожали всходы по мере их появления. В этот год бурно разрослось непоедаемое саранчовыми разнотравье, для которого была устранена конкуренция со стороны злаков. Последствия размножения саранчовых сказались и на соотношении злаков в последующие два года. В засушливые годы муравьи Lasius niger и Myrmica scabrinodis заселили, кроме возвышенностей, высохшие низинные луга, где начали земляную строительную деятельность, которая повлияла и на условия произрастания растений.

Подобные многолетние изменения в составе ценозов имеют тенденцию повторяться вслед за периодическими локальными изменениями климата, которые связаны с изменением общей циркуляции атмосферы, обусловленной, в свою очередь, усилением и ослаблением солнечной активности. Вследствие многостепенной зависимости изменения в сообществах не прямо отражают ритмику космических процессов.

Примером обратимых изменений фитоценозов, связанных с особенностями жизненного цикла растений-эдификаторов, могут быть преобразования в буковом лесу. Взрослые буки с плотно сомкнутыми кронами создают такую густую тень, что в лесу практически отсутствуют подлесок и травяной покров, а сеянцы буков пребывают в угнетенном состоянии и погибают. Когда старые деревья достигают предельного возраста и падают, через появившиеся «окна» на почву проникает солнечный свет и трогаются в рост молодые буки. Некоторое время древостой характеризуется разновозрастностью, пока не выпадут все старые деревья и не выйдут в первый ярус подросшие молодые буки, после чего вновь устанавливается практически одноярусная структура фитоценоза. Весь цикл занимает около двух с половиной столетий.

9.4.2. Сукцессии и дигрессии

Поступательные изменения в сообществе приводят в конечном счете к смене этого сообщества другим, с иным набором господствующих видов. Причиной подобных смен могут быть внешние по отношению к ценозу факторы, длительное время действующие в одном направлении, например возрастающее в результате мелиорации иссушение болотных почв, увеличивающееся загрязнение водоемов, усиленный выпас скота, вытаптывание лесопарков населением городов и т. п. Возникающие при этом смены одного биоценоза другим называют экзогенетическими. Если при этом усиливающееся влияние фактора приводит к постепенному упрощению структуры сообществ, обеднению их состава, снижению продуктивности, то подобные смены называют дигрессионными или дигрессиями.

Так, пастбищные дигрессии на террасовых песках Нижнего Днепра развиваются следующим образом. При умеренном выпасе степь находится на стадии дерновинных злаков. Преобладают типчак, кипец, житняк, ковыль. При дальнейшей усиленной пастьбе возникает стадия стержнекорневых двудольных с господством чаще всего молочая, а также двулетников и однолетников. Дерновинки злаков разбиваются копытами скота, а затем почти совершенно исчезают. На третьей стадии корневищных растений появляются злаки, характерные для сыпучих и слабозаросших песков: песчаный пырей, вейник, осока песчаная. На следующей стадии возникают голые пески с отдельными зарослями псаммофитов, характерных для предыдущего этапа. Таким образом, ковыльно-типчаковая степь сменяется сыпучими песками. Соответственно меняется и характер животного населения.

Эндогенетические смены возникают в результате процессов, происходящих внутри самого сообщества. Закономерный направленный процесс изменения сообществ в результате взаимодействия живых организмов между собой и окружающей их абиотической средой называют сукцессией.

Причины возникновения сукцессии. Сукцессия (от лат. successio – преемственность, наследование) – это процесс саморазвития сообществ. В основе сукцессии лежит неполнота биологического круговорота в данном ценозе. Каждый живой организм в результате жизнедеятельности меняет вокруг себя среду, изымая из нее часть веществ и насыщая ее продуктами метаболизма. При более или менее длительном существовании популяций они меняют свое окружение в неблагоприятную сторону и в результате оказываются вытесненными популяциями других видов, для которых вызванные преобразования среды оказываются экологически выгодными. Таким образом, в сообществе происходит смена господствующих видов. Длительное существование биоценоза возможно лишь в том случае, если изменения среды, вызванные деятельностью одних организмов, точно компенсируются деятельностью других, с противоположными экологическими требованиями.

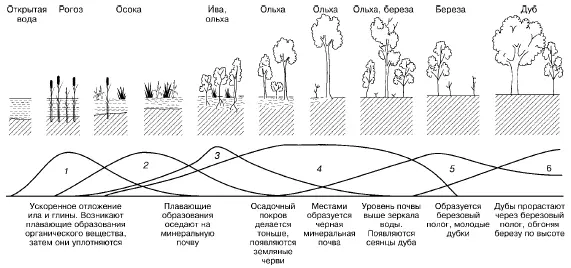

В ходе сукцессии на основе конкурентных взаимодействий видов происходит постепенное формирование более устойчивых комбинаций, соответствующих конкретным абиотическим условиям среды. Примерами сукцессий могут быть смены видов при зарастании стоячих водоемов (рис. 153) или барханных песков в пустыне.

Рис. 153. Изменение экосистемы в ходе сукцессии при зарастании озера (по Д. Казенс, 1982): 1–6 – смена доминирующих видов растений

Сыпучие барханные пески Каракумов и других районов Средней Азии сначала полностью лишены растительности и постоянного населения животных. Первым на них поселяется многолетний злак аристида, хорошо приспособленный к жизни в условиях постоянного переноса песка ветром. Корни у этого растения шнуровидные, и каждый заключен в чехол из сцементированных песчинок, что защищает корни от высыхания и механического повреждения, если они окажутся на поверхности. Побеги растут вертикально вверх и образуют дополнительные зоны кущения выше материнского, если песок засыпает растение. За счет аристиды уже могут существовать некоторые насекомые, и поэтому на барханы начинают забегать в поисках пищи ящерицы рода Eremias. На слегка скрепленных корнями аристиды песках получает возможность поселиться длиннокорневищная песчаная осока. Она успешно борется с песком, быстро прорастая сквозь его наносы и пронизывая песок ветвящимися корневищами на глубине 1–5 см. Покров разрежен, так как для обеспечения влагой одного растения нужна значительная площадь. На скрепленных злаками и осокой песках поселяются затем кустарники джузгун и белый саксаул, а также другие травянистые растения, в основном эфемеры: злаки, крестоцветные, мотыльковые, бурачниковые и т. п. Вслед за растительностью появляются растительноядные млекопитающие: тонкопалый суслик, мохноногий тушканчик, полуденная песчанка. Увеличивается видовое разнообразие насекомых – кормовой базы ящериц: ушастой и песчаной круглоголовок, сетчатой ящурки, гекконов. Появляются птицы – саксаульная сойка, дрофа-красотка, затем змея и хищные млекопитающие. Закрепленные пески Средней Азии отличаются большим видовым богатством и разнообразием жизненных форм растений и животных, так как водный режим их достаточно благоприятен: пески обладают способностью сгущать водяные пары в почве во влагу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: