В. Донцов - Доклады МОИП. Секция Геронтологии. Том 67

- Название:Доклады МОИП. Секция Геронтологии. Том 67

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005143037

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Донцов - Доклады МОИП. Секция Геронтологии. Том 67 краткое содержание

Доклады МОИП. Секция Геронтологии. Том 67 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для отработки метода измерения скорости старения были изучены кинетические закономерности выживаемости линейных мышей CBA, C3HA, (C57BLCBA) F 1гибридов первого поколения и (SHK) нелинейных лабораторных мышей [61]. Опыты проводились с животными 2-месячного возраста (самки), полученными из Центрального питомника лабораторных животных МЗ СССР отделения «Крюково». Мыши SHK в возрасте 7,5—8 месяцев были взяты из того же источника. Условия содержания животных соответствовали требованиям, предъявляемым к длительным экспериментам на выживаемость.

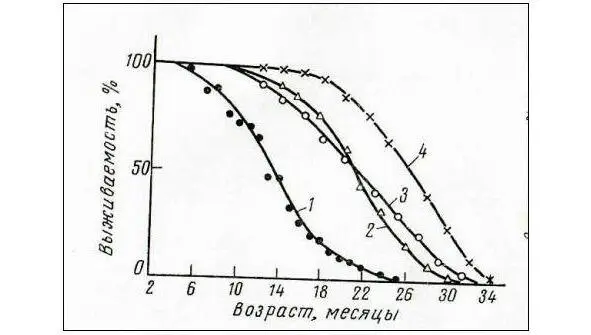

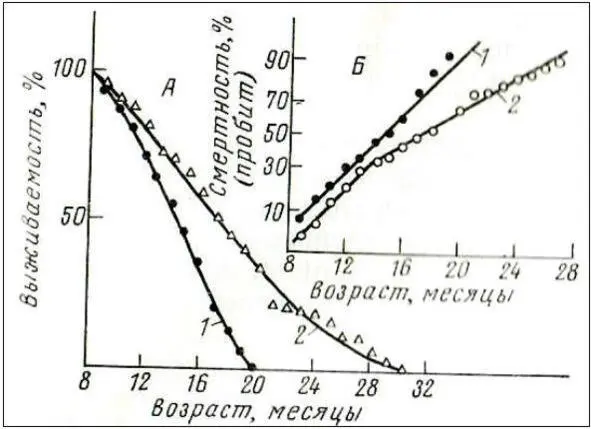

Важнейшей характеристикой всякого процесса, протекающего во времени, является его скорость. Для измерения скорости старения в экспериментальной геронтологии нет единого принятого метода, большинство исследователей пользуются для этих целей статистическими показателями, такими, как средняя и максимальная продолжительность жизни, средняя продолжительность предстоящей жизни и выживаемость. Кривые выживаемости дают наглядное представление об изменении численности популяции, но благодаря их сложности (S-образные кривые, рис.1) определение скорости смертности, величина которой меняется с возрастом, требует дополнительной математической обработки. Обработка кривых подобного типа заключается в подборе эмпирических зависимостей вида: x = A / (a + e a +b t) («логистические» или «автокаталитические» функции). Применение для обработки этих данных «пробит» метод позволяет представить кривую выживаемости в виде прямой, отсекающей на оси времени отрезок, равный возрасту при 50%-ной смертности («медиана»); из наклона прямой может быть определена средняя скорость смертности в %, т.е. этот метод позволяет определить величины, имеющие вполне определенный биологический смысл [74].

Рис. 1. Кривые выживаемости мышей [26]: 1 – SHK нелинейных лабораторных мышей, 2 – CBA, 3 – C3HA, 4 – (C57BLCBA) F 1 гибридов первого поколения.

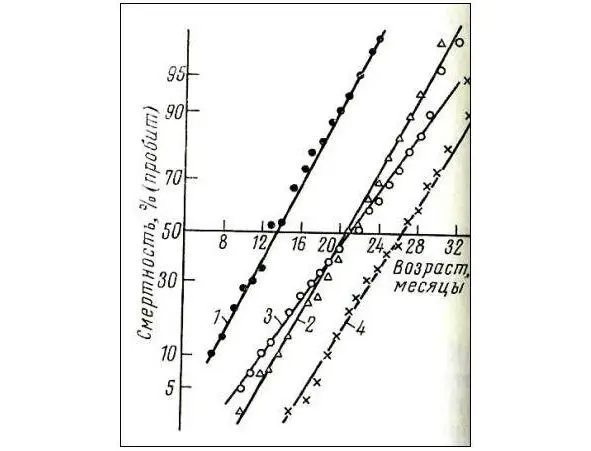

На рис. 2 представлено такое преобразование кривых выживаемости. При вычислении скорости смертности следует принимать во внимание неравномерность шкалы «пробит», благодаря чему сравнимые данные могут быть получены только с определенных участков прямой.

Рис.2. Пробит-трансформация кривых выживаемости мышей.

1 – SHK нелинейных лабораторных мышей, 2 – CBA, 3 – C3HA, 4 – (C57BLCBA) F 1гибридов первого поколения.

Если, как в случае прямых, изображенных на рис. 2, линейная аппроксимация удовлетворительна в интервале от 10 до 90% смертности, то можно использовать весь этот участок и вычислить среднюю скорость смертности (таблица 1), которая составляет для мышей SHK нелинейных лабораторных мышей = 6,2% в месяц; CBA = 6,2% в месяц; C3HA = 4,7% в месяц, (C57BLCBA) F 1гибридов первого поколения = 5,3% в месяц.

Известно, что гибриды первого поколения обычно жизнеспособнее животных родительских линий. Это наблюдение подтвердилось и в данной работе. Величины показателей выживаемости (C57BLCBA) F 1близки к данным, опубликованным Смитом и соавторами [99]. Величины средней продолжительности жизни мышей CBA, определенные другими авторами, значительно различаются: 27, 2; 17,5; 21,2 месяца [20, 102, 99]. Преимущества этого способа обработки экспериментальных данных особенно наглядны в тех случаях, когда посредством какого-либо воздействия (облучение, голодание, стресс, применение геропротекторов и т.п.) в ходе опыта изменяется скорость старения.

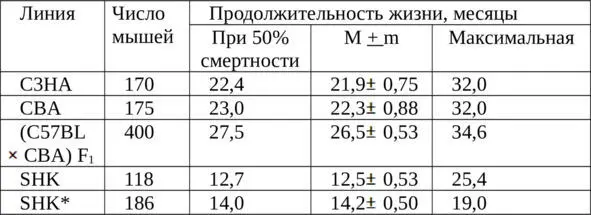

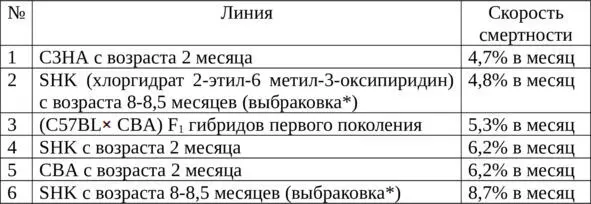

Таблица 1. Продолжительность жизни мышей разных линий.

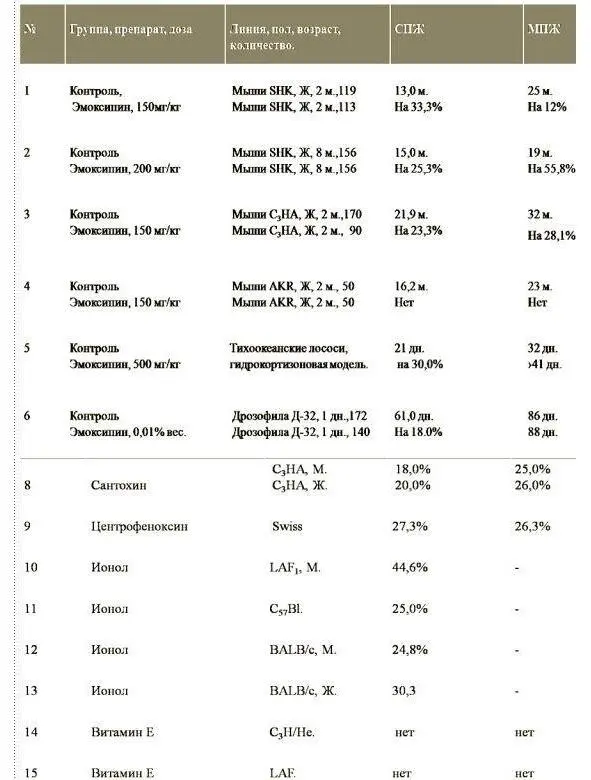

Таким образом, использование геропротектора (хлоргидрат 2-этил-6 метил-3-оксипиридин) приводит к замедлению процесса старения у мышей SHK в среднем в 1,8 раза (таблица 3 и рис. 3).

Таблица 2. Влияние геропротектора на смертность мышей.

Экспериментальные данные о влиянии антиоксидантов на выживание экспериментальных животных нашли соответствующее отражение в литературе и, естественно, вызвали большое количество вопросов. Уместно остановиться на некоторых из них.

1-ый вопрос . Достоверен ли пролонгирующий эффект антиоксидантов?

Ответ . Известно, что при достаточной выборке (более 40 линейных мышей в группе) средняя продолжительность жизни (СПЖ) воспроизводится с точностью 3—4%, тогда как пролонгирующий эффект достигал 33%. Т.е. в этих случаях увеличение продолжительности жизни при действии антиоксиданта статистически достоверно и значимо. Для человека 30%-ое увеличение продолжительности жизни означало бы дополнительные 20 лет жизни.

Рис.3. Влияние хлоргидрата 2-этил-6 метил-3-оксипиридина на выживаемость мышей SHK. А – Кривые выживаемости: 1 – контроль, 2 – опыт; Б – пробит-трансформация кривых выживаемости.

2-ой вопрос . Действует ли антиоксиданты только на короткоживущих (мутантных) мышей, предрасположенных к опухолям?

Ответ. Как видно, эмоксипин увеличивал среднюю (СПЖ) и максимальную продолжительность жизни (МПЖ) не только короткоживущих мышей (SHK), но и долгоживущих мышей (С 3НА).

Т. е. СПЖ и МПЖ мышей SHK в контрольной группе были равны 15 и 19 месяцев, под воздействием антиоксиданта увеличились до 19 и 30 месяцев соответственно. Для мышей линии С 3НА в контрольной группе СПЖ и МПЖ были равны 22 и 32 месяца, а под влиянием эмоксипина достигли 27 и 41 месяца. Тогда как, на высокораковую линию мышей AKR эта же доза эмоксипина на оказала никакого влияния.

Таблица 3. Влияние антиоксидантов на продолжительность жизни экспериментальных животных.

3-й вопрос . Прямо или опосредованно действуют антиоксиданты?

«В эксперименте с ионолом параллельно увеличению средней продолжительности жизни снижалась масса тела мышей. Однако остается неясным, обусловлено ли специфическое действие антиоксидантов на длительность жизни непосредственно ослаблением свободнорадикальных реакций в тканях или оно опосредовано замедлением индивидуального развития на стадии роста у млекопитающих». Ответ. При анализе результатов экспериментов с ионолом видно, что различия веса подопытных и контрольных минимальны. Так по данным Хармана, средняя масса тела мышей контрольной группы составляла 31,6 г, а у подопытных, когда СПЖ увеличилась на 45%, масса тела была 29,2 г. Тогда как при сдерживающей рост диете масса тела контрольных животных была в 1,5 – 2 раза больше массы тела подопытных мышей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Бернелл - Ритм-секция [litres]](/books/1072548/mark-bernell-ritm-sekciya-litres.webp)