Анастасия Никольская - Диагностика и коррекция отклоняющегося поведения у собак

- Название:Диагностика и коррекция отклоняющегося поведения у собак

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аквариум-Принт

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98435-763-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анастасия Никольская - Диагностика и коррекция отклоняющегося поведения у собак краткое содержание

В последнее время необычайно обострилась проблема неадекватного поведения домашних животных. Автор данной работы приводит весьма обширный материал по проблеме девиантного поведения, дает сравнительный анализ его причин и симптомов у детей и животных, представляет результаты собственного теоретического и эмпирического исследования, в том числе дает описание и классификацию поведенческих расстройств у собак, предлагает методы обследования, позволяющие выявить нарушения в их поведении и поставить диагноз. С целью определения уровня развития животного разработан метод количественной оценки развития щенков. Стиль изложения последователен и достаточно прост, что позволяет ознакомиться с работой не только специалистам (зоопсихологам, ветеринарным врачам, дрессировщикам), но и владельцам животных.

Диагностика и коррекция отклоняющегося поведения у собак - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Например, результат тестирования хозяина английского мастифа, страдающего фобией: к — 5, р — 4, д — 6. То есть этот человек больше склонен к директивному стилю управления собакой (этот компонент составляет у него 40 %, в то время как коллегиальный — 33 %, а разрешительный — 27 %). Следовательно, с одной стороны, он, скорее всего, будет строго выполнять сам и добиваться от собаки выполнения предписанных в ходе поведенческой терапии действий. С другой стороны, он использует достаточно жесткий стиль взаимодействия с собакой, поэтому рекомендовать в такой ситуации усиление контроля над собакой не только нет необходимости, но и может негативно сказаться на состоянии собаки.

Сложнее всего давать рекомендации, если в результате тестирования превалирует разрешительный компонент, так как таким хозяевам проще «махнуть рукой» на проблему, чем планомерно и целенаправленно решать ее.

Приложение 4

1. Пыталась ли собака избежать контакта с ребенком, прежде чем укусить? Как часто ребенок подходил к собаке, гладил, тянул за шерсть, за хвост, за уши, возможно, ударял, делал больно или неприятно? Проявляла ли собака страх при приближении ребенка?

2. Вела ли собака себя нормально при приближении ребенка, не проявляя страха, и укусила, только когда ребенок сделал больно или неприятно?

3. Вела ли собака себя агрессивно в ответ на приближение ребенка к ее месту, к миске?

4. Рычала ли, когда ребенок играл с родителями?

5. Пыталась ли собака «воспитывать» ребенка, например, не давая ему первым пройти в дверь, не уступая дорогу и т. д.?

6. Не кусала ли собака ребенка во время совместной игры?

7. Общалась ли собака в детстве с маленькими детьми или Вы оцениваете этот опыт общения как недостаточный?

8. Не наказывали ли собаку, перед тем, как она укусила ребенка?

9. Не проявляла ли собака агрессию по отношению к кому-либо (другой собаке, кошке, незнакомому человеку), перед тем, как укусить ребенка?

10. Бывало ли так, что собаке уделялось в присутствии ребенка меньше времени, и наоборот, когда ребенка нет, собака уделялось больше внимания?

11. Бывало ли так, что, когда собака рычала на ребенка, хозяева, пытаясь успокоить ее, гладили собаку или отвлекали игрой или чем-то вкусненьким?

12. Не кажется ли Вам, что Ваша собака обладает повышенной возбудимостью, повышенной чувствительностью к шуму?

13. Не кажется ли Вам, что отношение собаки к ребенку менялось со временем? Например, пока ребенок был мал, собака не обращали на него внимания, затем могла рычать или даже укусить, наконец, по мере взросления ребенка, собака стала воспринимать его как одного из хозяев?

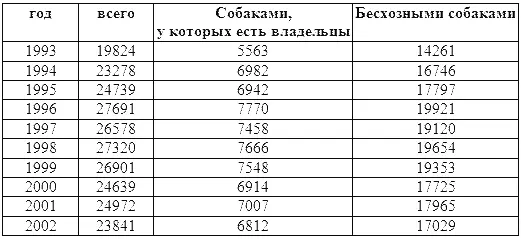

Результаты опроса позволили выявить следующие данные:

1. Дети, травмированные собственными собаками, по возрастной категории расположились следующим образом:

— 0–1 год — 42 человека, т. е. около 11 %

— 2–5 лет — 128 человек, т. е. около 33 %

— 6–9 лет — 76 человек, т. е. около 20 %,

— 10–12 лет — 140 человек, т. е. около 36 %.

2. Породы собак были распределены на малые, средние и крупные. В результате были получены следующие данные:

— Дети, травмированные собаками мелких пород — 99 человек, из них в возрасте:

— 0–1 год — 20 человек, детей этого возраста покусали 20 % от общего числа собак мелких пород;

— 2–5 лет — 42 человека, детей этого возраста покусали 41,5 % от общего числа собак мелких пород;

— 6–9 лет — 32 человека, детей этого возраста покусали 31,5 % от общего числа собак мелких пород;

— 10–12 лет — 5 человека, детей этого возраста покусали 6 % от общего числа собак мелких пород.

— Дети, травмированные собаками средних пород —99 человек, из них в возрасте:

— 0–1 год — 6 человек, детей этого возраста покусали 6 % от общего числа собак средних пород;

— 2–5 лет — 19 человек, детей этого возраста покусали 19 % от общего числа собак средних пород;

— 6–9 лет — 19 человек, детей этого возраста покусали 19 % от общего числа собак средних пород;

— 10–12 лет — 55 человек, детей этого возраста покусали 56 % от общего числа собак средних пород.

— Дети, травмированные собаками крупных пород —188 человек, из них в возрасте:

— 0–1 год — 16 человек, детей этого возраста покусали 8 % от общего числа собак средних пород;

— 2–5 лет — 67 человек, детей этого возраста покусали 36 % от общего числа собак крупных пород;

— 6–9 лет — 25 человек, детей этого возраста покусали 13 % от общего числа собак крупных пород;

— 10–12 лет — 80 человек, детей этого возраста покусали 43 % от общего числа собак крупных пород.

3. Наконец, было получено следующее распределение различных видов агрессии:

— агрессия самозащиты — 68 укушенных, из них:

— 0–1 год — 19 человек;

— 2–5 лет — 36 человек;

— 6–9 лет — 10 человек;

— 10–12 лет — 3 человека.

— агрессия, вызванная аверсивными раздражителями — 73 укушенных, из них:

— 0–1 год — 11 человек;

— 2–5 лет — 29 человек;

— 6–9 лет — 10 человек;

— 10–12 лет — 23 человека.

— агрессия борьбы за лидерство — 83 укушенных, из них:

— 0–1 год — 10 человек;

— 2–5 лет — 21 человек;

— 6–9 лет — 13 человек;

— 10–12 лет — 39 человек.

— соперническая агрессия — 53 укушенных, из них:

— 0–1 год — 0 человек;

— 2–5 лет — 13 человек;

— 6–9 лет — 14 человек;

— 10–12 лет — 26 человек.

— родительская агрессия — 2 укушенных, из них:

— 0–1 год — 0 человек;

— 2–5 лет — 0 человек;

— 6–9 лет — 1 человек;

— 10–12 лет — 1 человек.

— игровая агрессия — 66 укушенных, из них:

— 0–1 год — 0 человек;

— 2–5 лет — 19 человек;

— 6–9 лет — 24 человека;

— 10–12 лет — 23 человек.

— перенацеленная агрессия — 23 укушенных, из них:

— 0–1 год — 0 человек;

— 2–5 лет — 3 человека;

— 6–9 лет — 4 человека;

— 10–12 лет — 16 человек.

— межвидовая агрессия — 1 укушенный:

— 0–1 год — 1 человек;

— 2–5 лет — 0 человек;

— 6–9 лет — 0 человек;

— 10–12 лет — 0 человек.

— идиопатическая агрессия — 17 укушенных, из них:

— 0–1 год — 1 человек;

— 2–5 лет — 7 человек;

— 6–9 лет — 0 человек;

— 10–12 лет — 9 человек.

Список литературы

1. Айрапетянц М. Г., Вейн А. М. Неврозы в эксперименте и в клинике. М.: Наука, 1982.

2. Баженова О. В. Готовность к материнству. М.: Синапс, 1993.

3. Баз Л. Л., Скобло Г. В. Особенности общения со взрослыми младенцев от матерей с послеродовыми депрессиями. Психология сегодня. Рос. Психологическое общество. Т. 2. Вып. 3. М., 1996.

4. Башина О. В. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста // Под ред. С. Циркина. С-Пб.: Питер, 1999.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: