Кирилл Еськов - Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней

- Название:Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Еськов - Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней краткое содержание

Синтезируя большое количество сведений из самых разных областей науки, автор книги, ученый-палеонтолог, создает целостную картину эволюции биосферы Земли.

Книга предназначается для всех, кому интересно побывать на «научной кухне», научиться понимать механизмы развития жизни и узнать, как менялась наша планета на протяжении миллиардов лет.

Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если задать ботанику вопрос «какие черты покрытосеменных привели их к эволюционному успеху?» — он наверняка начнет говорить о двойном оплодотворении, о триплоидном эндосперме и т.п.; все это, конечно, верно, но немножко не о том. «С точки зрения биосферы», наиболее существенны, пожалуй, три свойства цветковых, позволившие им радикально изменить самую структуру мезозойских экосистем.

1. Склонность к неотении ; в данном случае — к образованию травянистых форм, которые, по сути дела, есть древесные проростки, ставшие способными к размножению. Вспомним, что голосеменные «траву» не образуют вовсе (ни сейчас, ни в прошлом). Именно травянистые двудольные являются самыми агрессивными эксплерентами(«сорными растениями»), мгновенно захватывающими места нарушений растительного покрова, а травянистые однодольные, склонные к образованию многолетней дернины, наиболее эффективно препятствуют эрозии.

2. Появление «мясистых» листьев с большим объемом фотосинтезирующей паренхимы, вызвавшее появление листогрызущих насекомых. До того насекомые потребляли лишь генеративные органы, содержимое сосудов, даже древесину, но только не листья: в листе голосеменного (даже такого, как гинкго) просто нечего есть. Ситуация меняется лишь с появлением цветковых — объеденные листья и мины(ходы, проедаемые личинками насекомых в толще листа) известны с самого начала позднего мела (сеноманский век). Обширная фауна листогрызущих насекомых сформировалась на покрытосеменных, а уже потом они перешли на голосеменные, папоротники и хвощи.

3. Энтомофилия цветков, открывающая покрытосеменным путь к сложной коэволюции с насекомыми. Сам цветок покрытосеменных, судя по всему, сформировался в процессе адаптации к насекомоопылению для защиты завязи от повреждений ее опылителями.

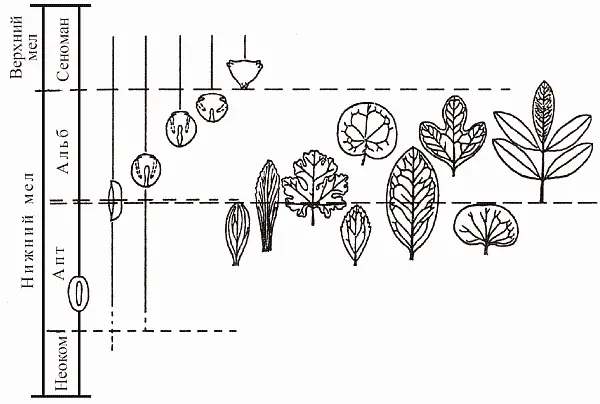

Ангиоспермы впервые появляются в палеонтологической летописи в начале раннего мела, в неокоме; на протяжении барремского и аптского веков они представлены единичными находками, в альбе идет стремительное нарастание их числа, а уже в самом начале позднего мела, в сеномане, цветковые составляют бòльшую часть ископаемых флор, т.е. наступает кайнофит (рис. 50). Среднемеловая экспансия цветковыхбыла столь стремительной (она фактически уложилась в ничтожный по геологическим меркам отрезок от 115 до 108 млн лет), что Дарвин в свое время в сердцах назвал этот эпизод палеонтологической истории «отвратительной тайной» (abominable mistery). Делались попытки объяснить это так: цветковые на самом-то деле появились на Земле давным-давно, минимум в юре; просто они обитали лишь в горах (не попадая по этой причине в палеонтологическую летопись), а в середине мела наконец заселили приводные местообитания, благоприятствующие попаданию в захоронения. Вообще такой «период скрытого существования» сбрасывать со счетов никак нельзя, но в данном случае эта гипотеза не проходит. Дело в том, что пыльца покрытосеменных (которая летает везде, и ее не «упрячешь» в горы) появляется в летописи одновременно с их макроостатками. По всем признакам, цветковые действительно возникли в начале мела, причем именно в приводных местообитаниях.

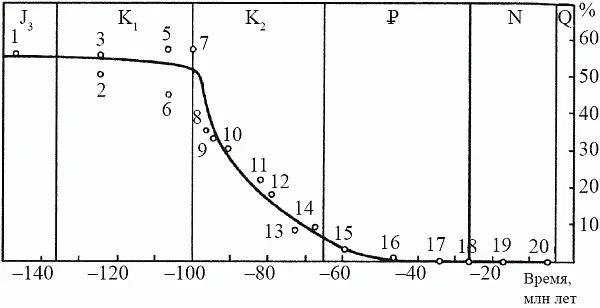

В 70-х годах советские палеоэнтомологи исследовали множество местонахождений меловых насекомых в Сибири и Монголии, «закрасив» тем самым наиболее крупное «белое пятно» в геологической истории класса. Оказалось, что у насекомых график, который отражает долю вымерших таксонов в фаунах разных времен, выглядит довольно неожиданно (рис. 51). Доля вымерших семейств мало меняется на протяжении большей части мезозоя; на границе юры и мела она составляет около 60%, затем, в течение раннего мела, стремительно падает от 60 до 20%, а в позднем мелу это падение резко замедляется (от 20 до 5%) и к началу кайнозоя кривая вновь «выходит на плато», только уже в районе 5%.

Иными словами, у насекомых самая резкая фаунистическая смена, связанная с массовым вымиранием мезозойских групп, приходится не на конец мела, а на его середину (в точности как у растений). На этом основании В. В. Жерихин (1978) предложил следующую модель среднемелового биоценотического кризиса.

Покрытосеменные возникли в начале мелового периода, первоначально как ценофобы — растения, не входящие в закономерные, сложившиеся в длительной коэволюции сукцессионные ряды. [70] Под сукцессией здесь подразумевается не всякая смена растительности, а то, что С. М. Разумовский (1982) называет экогенетической сукцессией : жестко детерминированная последовательность растительных ассоциаций ( сериальный ряд ), каждая из которых видоизменяет состав почвы так, что он становится более благоприятен для ассоциации-последователя, нежели для нее самой, и приводит в конечном итоге к ассоциации- климаксу , в почвах которой достигнут «нулевой баланс» по органике. Климаксная ассоциация не имеет внутренних причин к смене и может существовать неопределенно долго — пока не будет разрушена извне (например, лесным пожаром). Пример экогенетической сукцессии для Подмосковья: зарастание гари иван-чаем ( пионерная стадия ), березняк, смена его ельником и далее дубравой (климаксом); цикл этот длится около 300 лет. Совокупность климакса с ведущими к нему сериальными рядами называют сукцессионной системой ; ее можно рассматривать как гомеостат, который имеет равновесное состояние (климакс), а будучи же выведен из него внешними силами, возвращается в исходное положение при помощи ряда стандартизованных реакций (экогенетических смен)

В качестве «сорной» растительности они занимали свободные от других растений участки (речные отмели, береговые оползни, гари), которые соседствовали с гораздо более обширными участками, занятыми зрелыми сообществами мезофитной растительности. Покрытосеменные были исходно энтомофильными и смогли сформироваться лишь в окружении энтомофильных же голосеменных (таких, как беннеттиты, саговники, кейтониевые ), используя уже сложившийся к тому времени комплекс их опылителей. Но если покрытосеменные оказались среди пионерных растений мезофита единственными энтомофилами (судя по всему, так оно и было), то это должно было дать им гигантские преимущества: именно для локально распределенных, не образующих сплошных зарослей пионеров насекомоопыление особенно выгодно; впрочем, возможно, имело место и прямое конкурентное вытеснение покрытосеменными энтомофильных голосеменных из пионерных сообществ — за счет более эффективного привлечения насекомых, лучшей защиты от повреждения завязи опылителями и т.д.

Интервал:

Закладка: