Кирилл Еськов - Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней

- Название:Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Еськов - Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней краткое содержание

Синтезируя большое количество сведений из самых разных областей науки, автор книги, ученый-палеонтолог, создает целостную картину эволюции биосферы Земли.

Книга предназначается для всех, кому интересно побывать на «научной кухне», научиться понимать механизмы развития жизни и узнать, как менялась наша планета на протяжении миллиардов лет.

Удивительная палеонтология. История земли и жизни на ней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Известно, что основой существования этих сообществ является замечательная коадаптация доминирующих в растительном покрове злаков и фитофагов: злаки не имеют эффективной защиты от поедания (вроде колючек, ядовитости и т.п.), зато способны компенсировать обгрызание надземных частей резким ускорением их регенерации. Поэтому регуляция в таком сообществе достигается предельно просто: при снижении пресса фитофагов первичная продукция тоже автоматически снижается, и наоборот. Основную роль в пастбищных цепях этих экосистем играют млекопитающие, прежде всего различные копытные (потомки кондиляртр — рис. 55, а ) и хищные (потомки креодонтов — рис. 56, а ); об эволюции сообщества позвоночных — чуть далее.

Иное дело детритные цепи. Возникновение стабильных травяных сообществ было бы просто невозможно без появления целого комплекса насекомых - копрофагов, перерабатывающих огромную массу экскрементов травоядных. [73] Когда в Австралию завезли домашних копытных, оказалось, что местные навозники не справляются с утилизацией их помета и накопление неразложенных экскрементов на пастбищах останавливает возобновление трав. Пришлось завозить туда европейских навозников — тогда все пришло в норму.

В более древних (палеогеновых) лесных сообществах, где млекопитающие не достигали такой биомассы, как пастбищные копытные, с этой работой справлялись низшие навозники. Важнейшие же современные группы копрофагов (высшие навозники и навозные мухи) в заметных количествах появляются в захоронениях с конца олигоцена. В это же время складывается и не менее важный комплекс насекомых - некрофагов(мясные мухи и жуки-мертвоеды), ответственный за эффективную переработку трупов травоядных млекопитающих.

Сообщество наземных позвоночных в кайнозое развивалось независимо на трех разобщенных территориях, фаунистические контакты между которыми практически отсутствовали. Австралия (с ее сумчатыми и однопроходными) изолирована и поныне, а Южная Америка сохраняла свою обособленность от остальной суши вплоть до плиоцена, когда возник Панамский перешеек. Отсюда и проистекает современное разделение мира на три зоогеографические области: Нотогея(Австралия), Неогея(Южная Америка) и Арктогея(Евразия, Африка и Северная Америка). Так вот, по мнению Жерихина (1993), во всех этих трех областях травяные биомы возникали независимо, на базе совершенно различных комплексов крупных млекопитающих; собственно говоря, есть серьезные основания полагать, что млекопитающие по-настоящему вышли в крупный размерный класс лишь в травяных биомах.

Раньше всего (в среднем эоцене) этот процесс начался в Южной Америке. Там среди исходно листоядных « южноамериканских копытных » [74] «Южноамериканские копытные» — шесть вымерших отрядов, эндемичных для этого материка. Все они, как и наши парнокопытные и непарнокопытные, ведут происхождение от кондиляртр, однако с позднего мела развивались в изоляции и сходство с различными «северными» группами приобрели независимо, т.е. чисто конвергентно.

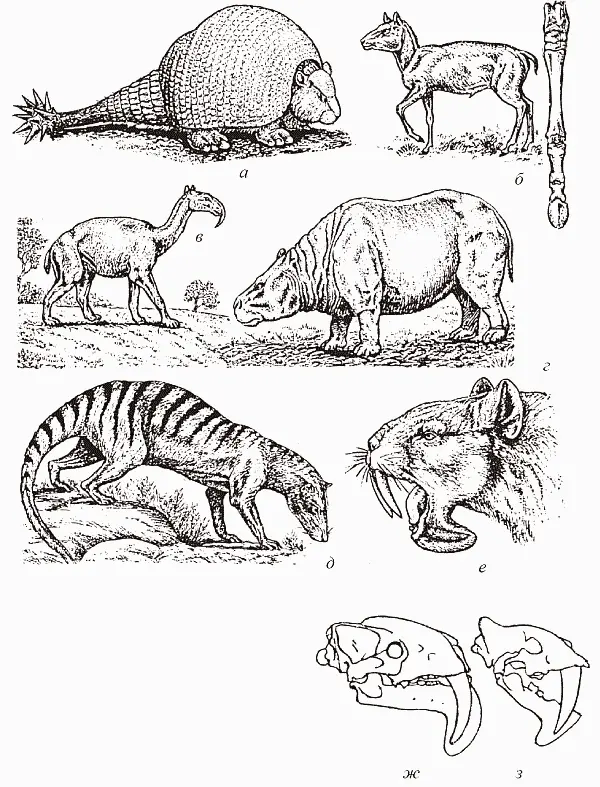

возникают первые травоядные формы, а также появляются гигантские травоядные броненосцы -глиптодонты, смахивающие на небольшой танк (рис. 54, а ). В среднем же эоцене в Южной Америке впервые обнаруживаются и пыльцевые спектры с высоким содержанием пыльцы злаков, палеопочвы степного типа, а также фоссилизированные навозные шары, принадлежащие жукам-навозникам. Позднее, в олигоцене и особенно в миоцене, здесь возникает в высшей степени своеобразный комплекс пастбищных травоядных. Он включал неполнозубых ( глиптодонтов и наземных ленивцев ), «южноамериканских копытных» (различные литоптерны демонстрирует сильное конвергентное сходство частью с лошадьми, частью с верблюдами , у пиротериев много общего со слонами, а среди нотоунгулят были формы, схожие и с носорогами , и с бегемотами, и с кроликами — рис. 54, б–г ), а также гиганских кавиморфных грызунов (некоторые из этих родственников морской свинки достигали размеров носорога) и просуществовал вплоть до установления в плиоцене сухопутной связи с Северной Америкой.

Что же касается хищников, то они в древней южноамериканской фауне всегда были в дефиците. Ни один из здешних отрядов плацентарных по не вполне понятным причинам так и не дал плотоядных форм — эту роль исполняли исключительно сумчатые. Довольно разнообразные боргиениды несколько напоминали собак (а еще больше — тилацина , тасманийского « сумчатого волка »), а тилакосмилюс вполне заслуживает названия « сумчатый саблезубый тигр » и являет собой поразительный пример конвергенции с саблезубыми кошками Северного полушария (рис. 54, д–е ). Дефицит маммальных хищников (на «несбалансированность» здешних фаун обратили внимание А. С. Раутиан и Н. Н. Каландадзе, 1987) привел к тому, что эту нишу заполняли самые неожиданные персонажи. Так, с палеоцена по миоцен здесь существовали себекозухии — сухопутные крокодилы с высокой и узкой мордой (предполагают, что их образ жизни напоминал современных комодских варанов ), а в эоцене появились дожившие до плейстоцена фороракосы — гигантские (ростом до 3 м) нелетающие хищные птицы, принадлежащие к журавлеобразным .

В Австралии (Нотогее) формирование травяного биома началось много позже, в неогене; здесь явно сыграл роль дрейф этого континента по направлению от полюса к экватору — в результате значительная часть его территории попала в условия засушливого климата. Основу здешнего сообщества пастбищных млекопитающих составили крупные травоядные сумчатые — кенгуру и вымершие на памяти человека дипротодонты (их иногда, из-за двух крупных резцов, не слишком удачно называют «кроликами ростом с носорога»). Как и в древней южноамериканской фауне, здесь отчетливо прослеживается дефицит хищников: известны лишь два крупноразмерных хищных млекопитающих — тилацин (тасманийский «сумчатый волк») и древесный тилаколео (которого по аналогии можно назвать «сумчатым леопардом»). Недостаток маммальных хищников возмещался (опять-таки как в Южной Америке) за счет рептилий: исполинских варанов- мегаланий длиной до 7 м и сухопутных крокодилов, сходных по образу жизни с себекозухиями; хищные нелетающие птицы здесь не появились, однако некоторые из австралийских страусов , вероятно, выполняли роль падальщиков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: