Сергей Мейен - Следы трав индейских

- Название:Следы трав индейских

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мейен - Следы трав индейских краткое содержание

Книга доктора геолого-минералогических наук С. В. Мейена содержит научно-популярное изложение некоторых основных проблем современной палеоботаники — науки об эволюции растительного мира Земли, восстанавливающей облик нашей планеты в прошлые эпохи. Положение древних материков и их перемещение, климатические условия, эпохи оледенения, заселение суши растениями, эволюция живых организмов — обо всем этом рассказывается в книге, написанной по результатам новейших исследований и рассчитанной на широкие круги читателей.

Следы трав индейских - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После всего сказанного об ангарском «вымершем» климате у читателя могут возникнуть вопросы: почему вообще был возможен такой климат, есть ли другие факты, подтверждающие палеоботанические свидетельства, почему произошло крупное похолодание в конце раннего карбона, как отразилось это похолодание по другую сторону от Еврамерийской области, на гондванских материках, и был ли там до похолодания тоже безморозный климат? Все эти вполне естественные и действительно важные вопросы еще ждут обстоятельного ответа. Сейчас можно предложить вместо ответа лишь отдельные соображения, во многом гипотетические.

Прежде всего надо учесть, что безморозный климат в высоких широтах — далеко не уникальная черта раннего карбона. Судя по палеонтологическим свидетельствам, морозные зимы захватывали полярные области лишь в отдельные эпохи документированной истории Земли. Поэтому современная климатическая картина с крупными полярными шапками, покрытыми снегом и льдом, скорее исключение, чем правило в геологической истории. Это значит, что мы должны искать ответа не на вопрос, почему в раннем карбоне или какой-либо иной эпохе не было у Земли ледниковых шапок, а на вопрос, отчего они иногда образовывались и меняли весь климат планеты.

Для последнего оледенения, начавшегося еще в неогеновом периоде, покрывавшего в четвертичном периоде (антропогене) огромные площади в северном и южном полушариях и еще не закончившегося, вопрос так и ставится. Над причинами этого оледенения ученые ломают голову более столетия, так и не достигнув единодушия.

Очевидно, к причинам оледенений надо подбираться не изолированно для каждой эпохи, а сопоставляя черты таких эпох. Кроме того, разумно относиться к оледенениям не как к каким-то посторонним событиям, накладывающимся на рутинную климатическую историю планеты, а как к естественным и закономерным фазам этой истории, ее крайним, а не экстраординарным случаям. Приняв эти установки, можно и оценить ранее выдвигавшиеся гипотезы, и наметить пути дальнейших исследований.

В изучении дочетвертичных климатов, начавшемся еще в прошлом веке, центральное место долго занимали броские климатические события — эпохи оледенений, иссушений климата, сильных потеплений. Картина получалась драматичной, и причины климатических переворотов хотелось искать в необычных происшествиях. Приходили в голову космические катастрофы, путешествие Земли через облака космической пыли, отделение или удаление Луны и пр. В последние десятилетия внимание ученых привлекли сравнительно небольшие климатические колебания. Это изменение интересов можно сравнить с тем, что произошло в истории. Когда-то историки интересовались главным образом войнами, революциями, дворцовыми переворотами и в этом видели основной смысл исторического исследования. Лишь много позже они обратились к повседневной экономической жизни народов. Исследования малозаметных событий гораздо более трудоемки, но они восстанавливают прошлое в его полноте, а не в виде набора единичных впечатляющих событий. Расшифровка повседневной жизни позволяет понять и крупные происшествия.

Существует немало способов реконструировать климатическую обстановку прошлого. Используются признаки осадочных пород и их сочетаний, состав остатков организмов в породах. По изотопному составу кислорода в раковинах можно восстановить температуру воды, в которой жило животное. Еще в начале века было установлено, что у цветковых растений листья с ровным краем чаще встречаются в тропиках, чем в умеренных широтах. Листья с таким же краем, но мелкие характерны для сухого климата.

Благодаря привлечению этих и других показателей климата, с которыми нам еще предстоит столкнуться в последующих главах, удалось выявить непрерывные перемены в климатических условиях в последние геологические периоды. Потепления сменялись похолоданиями, более влажные условия — сухими, сужались и расширялись климатические зоны. Вместо однонаправленных тенденций, гипотетически выдвигавшихся исследователями раньше (утверждали, например, что климат всей Земли становится все суше или все холоднее), стала вскрываться сложная, но небеспорядочная картина.

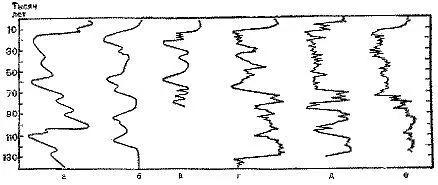

Рис. 9. Палеоклиматические кривые для разных районов Земли и отраженные в изменениях разных признаков: а — палеотемпературы поверхностных вод Карибского моря; б — изменение уровня океана под влиянием таяния ледников, установленное по коралловым террасам острова Барбадос; в — палеоклиматическая кривая Европейской части СССР по комплексу данных; г — палеоклиматические колебания, установленные по составу планктонных фораминифер западнее Ирландии; д — процент пыльцы древесных растений в осадках одного из озер Македонии; е — палеотемпературные кривые по изотопному составу кислорода в толще льда Гренландии (по X. А. Арсланову, Н. В. Кинд и др.)

Наиболее важная черта этой картины — высокая степень синхронности климатических событий в разных частях планеты, глобальный характер не только крупных перестроек, но и небольших перемен. Сначала эта интереснейшая закономерность была установлена для конца четвертичного периода, т. е. для последних десятков тысяч лет. Большую роль здесь сыграли определения возраста отложений с помощью изотопов углерода в органических остатках (радиоуглеродный метод). Еще до этого по остаткам спор и пыльцы во многих районах Земли были установлены небольшие климатические колебания, отразившиеся в смещении растительных зон и осадконакоплении. Эти колебания считали чем-то местным и соответствующие климатические эпизоды в европейской части СССР и, скажем, в Северной Америке называли по-разному. Радиоуглеродные исследования убедительно показали высокую степень синхронности эпизодов на разных материках — в Европе, Америке, Австралии, Африке, Азии (рис. 9).

Эти данные о постоянных климатических переменах и о синхронности похолоданий и потеплений в разных частях планеты заставляют с сомнением относиться к гипотезам, объясняющим оледенения космическими причинами, например, такой, как прохождение Солнечной системы через облако космической пыли. Хотя роль некоторых космических факторов (например, изменение параметров земной орбиты) отрицать рискованно, но едва ли именно космос был непосредственной причиной климатических перемен в истории Земли. Более вероятно допущение, что климат менялся под влиянием палеогеографических перестроек, воздействовавших на циркуляцию атмосферных и водных масс. При этом изменения в одном месте провоцировали отклик в других местах в соответствии с афоризмом «Щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом». Некоторые точки Земли особенно чувствительны, и перемены в них могут иметь особенно серьезные последствия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: