БСЭ - Головной мозг человека

- Название:Головной мозг человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советская энциклопедия

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Головной мозг человека краткое содержание

Статья из Большой Советской Энциклопедии (77 г. изд.).

Головной мозг человека - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 18 в. исследованиями физиологов и анатомов (А. Галлер, И. Прохаска и др.) учение Декарта было освобождено от метафизической терминологии, механицизма и распространено на деятельность внутренних органов (обнаружен ряд специальных Р. для различных внутренних органов). Важнейший вклад в учение о Р. и рефлекторном аппарате сделали Ч. Белл и Ф. Мажанди. Они показали, что все чувствительные (афферентные) волокна входят в спинной мозг в составе задних корешков, а эфферентные, в частности двигательные, покидают спинной мозг в составе передних корешков. Это открытие позволило английскому врачу и физиологу М. Холлу обосновать чёткое представление о рефлекторной дуге и широко использовать учение о Р. и рефлекторной дуге в клинике.

Ко 2-й половине 19 в. накапливаются сведения об общих элементах в механизмах как рефлекторных – автоматических, непроизвольных, так и произвольных движений, относимых всецело к проявлениям психической деятельности головного мозга и противопоставлявшихся рефлекторным. И. М. Сеченов в труде «Рефлексы головного мозга» (1863) утверждал, что «все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы». Он обосновал представление об универсальном значении рефлекторного принципа в деятельности спинного и головного мозга как для непроизвольных, автоматических, так и произвольных движений, связанных с участием сознания и психической деятельности мозга. Эта концепция Сеченова послужила идейной почвой, содействовавшей открытию И. П. Павловым условных Р. Важнейшее место в учении о Р. принадлежит открытию Сеченовым центрального торможения. Трудами Ч. Шеррингтона, Н. Е. Введенского, А. А. Ухтомского, И. С. Бериташвили обосновано представление о координации и интеграции рефлекторных реакций отдельных дуг в функциональной деятельности органов на основе взаимодействия возбуждения и торможения в рефлекторных центрах.

В выяснении механизмов рефлекторной деятельности важное значение принадлежит учению о клеточной организации нервной системы. Испанский гистолог С. Рамон-и-Кахаль обосновал представление о нейроне как структурной и функциональной единице нервной системы. На основе этого представления возникло учение о нейронной организации рефлекторных дуг и обосновано понятие о синапсе – аппарате межнейронной связи и о синаптической, т. е. межнейронной, передаче возбудительных и тормозных влияний в рефлекторных дугах (Шеррингтон 1906).

Классификация рефлексов.В связи с многообразием Р. существуют различные их классификации. В зависимости от анатомического расположения центральной части рефлекторных дуг – их нервных центров, различают Р.: спинальные, в осуществлении которых участвуют нейроны, расположенные в спинном мозге: бульбарные, осуществляемые при участии нейронов продолговатого мозга; мезэнцефальные – с участием нейронов среднего мозга; кортикальные – с участием нейронов коры больших полушарий головного мозга. По расположению рефлексогенных зон, или рецептивных полей, различают экстероцептивные (см. Экстероцепция), проприоцептивные (см. Проприорецепторы) и интероцептивные (см. Интерорецепция) Р. В зависимости от типа и функциональной роли эффекторов выделяют соматические, или двигательные, Р. (скелетных мышц), например флексорные, экстензорные, локомоторные, статокинетические и др.; вегетативные Р. внутренних органов – пищеварительные, сердечно-сосудистые, выделительные, секреторные и др. По степени сложности нейронной организации рефлекторных дуг различают моносинаптические Р., дуги которых состоят из афферентного и эфферентного нейронов (например, коленный Р.), и полисинаптические Р., дуги которых содержат также 1 или несколько промежуточных нейронов и имеют 2 или несколько синаптических переключений (например, флексорный Р.). По характеру влияний на деятельность эффектора Р. могут быть возбудительными – вызывающими и усиливающими (облегчающими) его деятельность, или тормозными – ослабляющими и подавляющими ее (например, рефлекторное учащение сердечного ритма симпатическим нервом и урежение его или остановка сердца – блуждающим). По биологическому значению для организма в целом выделяют оборонительные, половые, ориентировочные Р. и др.

Павлов обосновал деление всего многообразия Р. по их происхождению, механизму и биологическому значению на безусловные и условные. Безусловные рефлексы – наследственно закрепленные, видовые, что определяет постоянство рефлекторной связи, или передачи, между афферентным и эфферентным звеньями их дуг. Условные рефлексы образуются в процессе индивидуальной жизни организма на основе формирования временной связи («условного замыкания») между теми или иными афферентными и эфферентными аппаратами организма. Условная временная связь у высших животных (позвоночных) формируется при обязательном участии коры больших полушарий головного мозга, и потому условные Р. называются также корковыми. Биологическое значение безусловных Р. состоит в регуляции постоянства внутренней среды и сохранении единства организма, условных – в наиболее тонком приспособлении его существования к меняющимся условиям внешней среды. Термин «Р.» применяется также и к другим реакциям, хотя в их механизме не участвует центральная нервная система: это аксон-рефлексы и местные Р., осуществляемые периферической частью нервной системы.

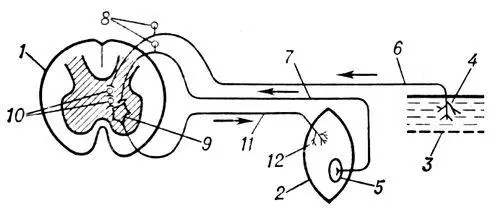

Механизм и свойства рефлексов. В нормальных условиях Р. вызываются раздражением соответствующих рефлексогенных зон агентами внешней или внутренней среды – адекватными стимулами (раздражителями) для рецепторов этих зон. Возникшее в рецепторах возбуждение – разряд импульсов – проводится афферентными нервными проводниками в мозг, где осуществляется передача (переход) возбуждения с афферентного нейрона либо непосредственно на эфферентный нейрон (двухнейронные дуги), либо через 1 или несколько промежуточных нейронов (полинейронные дуги) ( рис. 2).

Рис. 2. Механизм рефлекторного действия (по современным представлениям): 1 – спинной мозг (поперечная плоскость); 2 – мышца; 3 – кожный покров; 4 – кожный рецептор; 5 – мышечный рецептор (мышечное веретено); 6, 7 – афферентные проводники; 8 – афферентные нейроны (клетки): 9 – мотонейрон (двигательная клетка); 10 – промежуточные нейроны (интернейроны); 11 – двигательный проводник; 12 – нервно-мышечный синапс.

В эфферентных нейронах возбуждение передаётся эфферентными нервными волокнами в обратном направлении – от мозга на периферию к различным органам (эффекторам) – скелетным мышцам, железам, сосудам и др., и вызывает в них рефлекторный ответ – возникновение или изменение их функциональной деятельности. Рефлекторный ответ всегда запаздывает на определённое время по отношению к началу раздражения рецепторов; это время запаздывания называется латентным периодом Р. Для Р. различной сложности его длительность меняется от миллисекунд до нескольких секунд. В рефлекторных дугах возбуждение проводится в одном направлении – от афферентного нейрона к эфферентному; в обратном направлении оно не передаётся. Это свойство проведения Р. определяется химическим механизмом синаптической межнейронной передачи, сущность которого состоиг в образовании и выделении нервными окончаниями особых химических посредников (ацетил-холин, адреналин и др.), обладающих возбудительным или тормозным действием на нейроны, с которыми данные окончания образуют синаптические контакты (см. Медиаторы). Свойства Р.: величина, длительность, характер протекания (динамика) реакции – определяются как условиями раздражения (его адекватностью, силой, длительностью, локализацией), так и функциональным состоянием (фоном) самих рефлекторных приборов (возбудимостью, импульсами от других центров нервной системы, утомлением) и другими внутренними факторами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: