Флойд Блум - Мозг, разум и поведение

- Название:Мозг, разум и поведение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-03-001258-3 (русск.), 0-7157-1637-2 (англ.)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Флойд Блум - Мозг, разум и поведение краткое содержание

В книге американских авторов изложены современные представления о работе мозга. Рассмотрены вопросы строения и функционирования нервной системы; проблема гомеостаза; эмоции, память, мышление; специализация полушарий и «я» человека; биологические основы психозов; возрастные изменения деятельности мозга.

Для студентов-биологов, медиков и психологов, школьников старших классов и всех, кто интересуется наукой о мозге и поведении.

Мозг, разум и поведение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

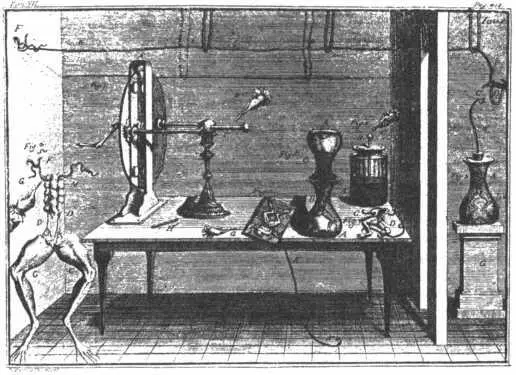

Концепция жизненных жидкостей в конце концов уступила место иному представлению, которое Выдвинул физик Исаак Ньютон. Он утверждал, что передачу воздействия осуществляет вибрирующая «эфирная среда», постулированные свойства которой, как выяснилось позднее, присущи и «биологическому электричеству». Даже с помощью примитивных приборов XVIII и XIX столетий нетрудно было показать, что нервы и мышцы обладают электрической возбудимостью. Однако понимание того, что нервы и мышцы действительно работают, генерируя животное электричество, пришло далеко не сразу. Итальянский ученый Луиджи Гальвани разрешил эту проблему почти в самом конце XVIII века, а немецкий биолог Эмиль Дюбуа-Реймон вновь вернулся к ней в начале следующего столетия. Дюбуа-Реймон первым из ученых попытался объяснить все функции мозга на основе законов химии и физики. Ему и его сотрудникам впервые удалось измерить электрические потенциалы живых действующих нервов и мышц.

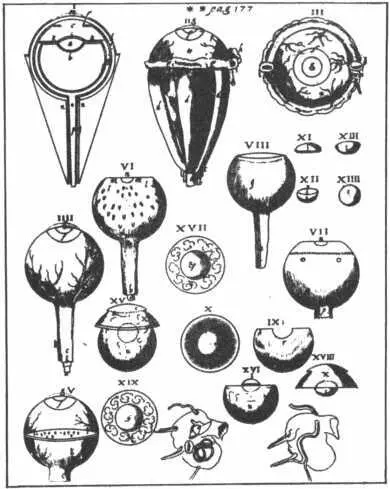

Рис. 13. Иоганн Кеплер изображал глаз скорее как оптический инструмент, нежели как непостижимое творение бога. Представление о том, что части тела напоминают другие механизмы, и было тем достижением, которое позволило начать их научное исследование.

Рис. 14. Однажды разряд электрофорной машины в лаборатории Луиджи Гальвани случайно вызвал сокращение ноги только что отпрепарированной лягушки. Вывод о том, что электрические стимулы могут вызывать мышечные сокращения, положило начало поискам «животного» электричества.

В XIX веке были изобретены два метода, до сих пор сохранившие огромное значение для исследования нервной системы. Благодаря развитию технических средств ведения войны и росту числа ее жертв медики смогли определять точную локализацию повреждений мозга у солдат с несмертельными ранениями головы. Клинические наблюдения, позволяющие связать определенные неврологические и психические нарушения с повреждением определенных участков мозга, по-прежнему служат основным источником важнейшей информации (в гл. 6 обсуждаются возможности использования этого метода при изучении эмоций). Тот же подход применялся и в экспериментах на мозге животных для выяснения локализации таких функций, как движение конечностей или реакция на прикосновение.

Австрийский анатом Франц Иосиф Галль сделал еще один шаг в вопросе о локализации сенсорных (чувствительных) и моторных (двигательных) зон мозга. Он предположил (позаимствовав, быть может, идею из географии), что все умственные способности человека — от таких общих и очевидных, как речь и способность к целенаправленным движениям, до более специальных, как праворукость, остроумие или набожность, — могут быть определены по расположению шишек на черепе, лежащих над соответствующими участками мозга. Эта сегодня уже исчезнувшая наука, названная френологией, вскоре потеряла свою популярность. Аналогичная стратегия в изучении мозга животных, однако, оказалась более полезной. Как считали ее сторонники, функцию, за которую ответственна та или иная область мозга, можно выявить, если посмотреть, что произойдет при электрическом раздражении данной области. К концу XIX века эти два исследовательских подхода — изучение последствий повреждения мозга и метод электростимуляции — позволили специалистам приступить к оценке функциональной роли важнейших отделов мозга.

Рис. 15. После возникновения френологии в 1790 г. прощупывание бугров на голове стало повальным увлечением. Каждый хотел, чтобы ему рассказали о его голове — за исключением, может быть, лишь тех, у кого бугры окружали уши. Это свидетельствовало о драчливости, страсти к разрушению, скрытности, жадности и чревоугодии.

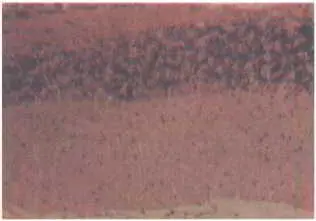

Рис. 16. Слои зрительной коры приматов. При этом очень малом увеличении ядра нервных клеток выглядят как темно-лиловые пятнышки. Шесть основных слоев различаются по плотности расположения нейронов.

Подобно тому как физики стали выяснять, что лежит под поверхностью земли и каковы детали структурных и химических свойств почвы, специалисты по мозгу начали сходные «геологические» изыскания, пытаясь узнать, что находится в глубине мозговых структур. Эксперименты с разрушением участков мозга и их стимуляцией показали, что наружные слои мозга очень существенны для высших форм сознания и сенсорных функций. По аналогии со слоями горных пород глубинные слои мозговой ткани объявлялись древними образованиями, наиболее примитивными из которых признаны внутренние структуры среднего мозга. При разрушении этих областей животные погибали.

Дальнейший прогресс был связан с детальным анализом строения мозга, в первую очередь с успехами ранних исследований по микроструктуре, проводившихся такими учеными, как английский анатом Аугуст фон Валлер. Он разработал химический метод, позволивший выделять пучки отмирающих нервных волокон (так называемая валлеровская дегенерация). Окрашивание по этому методу помогло установить, что длинные волокна, образующие периферические нервы, — это отростки клеток, находящихся внутри головного и спинного мозга. Некоторые из этих крупных клеток можно было даже увидеть с помощью примитивных микроскопов. Хотя микроскопы были и раньше, очень сложные и компактные клеточные структуры мозга с трудом поддавались исследованию. Понадобились новые красители, чтобы сделать хорошо видимыми отдельные клетки.

Вскоре после этого интенсивное применение улучшенных методов окраски итальянцем Эмилио Гольджи и испанцем Сантьяго Рамон-и-Кахалом показало, что в структурах мозга можно выделить клетки двух основных типов (см. гл. 2): нервные клетки, или нейроны , и массу клеток, как бы склеивающих нейроны, — нейроглию , или просто глию . С тех пор микроскопический анализ мозга и его частей стал третьим важнейшим инструментом в стандартном наборе исследователя.

Когда выяснилось, что ткани мозга состоят из отдельных клеток, соединенных между собой отростками, возник другой вопрос: каким образом совместная работа этих клеток обеспечивает функционирование мозга в целом? На протяжении десятилетий ожесточенные споры вызывал вопрос о способе передачи возбуждения между нейронами — осуществляется ли она электрическим или химическим путем? К середине 1920-х годов, однако, большинство ученых были готовы принять ту точку зрения, что возбуждение мышц, регуляция сердечного ритма и других периферийных органов — это результат воздействия химических сигналов, возникающих в нервах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джозеф Аннибали - Тревожный мозг [Как успокоить мысли, исцелить разум и вернуть контроль над собственной жизнью]](/books/1062513/dzhozef-annibali-trevozhnyj-mozg-kak-uspokoit-mysl.webp)