Борис Медников - Дарвинизм в XX веке

- Название:Дарвинизм в XX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советская Россия

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Медников - Дарвинизм в XX веке краткое содержание

Учение Дарвина стоит на трех «китах» — трех основных факторах эволюции: наследственности, изменчивости и отборе. Выдержали ли эти «киты» натиск новых фактов, добытых науками нашего века — генетикой, молекулярной биологией, теорией информации? Кто прав — Дарвин или учитель Александра Македонского Аристотель? Есть ли прогресс в природе? Когда возник естественный отбор — вместе с жизнью или до нее?.. Обо всем этом и расскажет автор в данной книге, посвященной развитию учения об эволюции в XX столетии, борьбе материализма и идеализма в эволюционной теории.

Дарвинизм в XX веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но ведь по размеру и весу они были различными? Значит, генетическая однородность, «чистота крови», и внешняя разнородность мирно уживаются в одной чистой линии? Здесь мы переходим к важнейшему для современной биологии делению организма на генотип и фенотип.

Генотип— это набор генов организма, имеющаяся в нем генетическая программа развития. Фенотип— комплекс свойств и признаков организма, результат реализации генетической программы, это компромисс между требованиями генотипа и условиями внешней среды. Изменчивость внутри чистой линии фенотипическая, она ненаследственна. Внутрилинейные колебания веса фасолин столь же наследуются, как и вырезанный аппендикс, трудовые мозоли или умение играть на гитаре. Это не просто шутка: мы знаем, что способность к музыке наследуется (пример тому хотя бы семья Бахов, в течение ряда поколений давшая миру много известных и талантливых исполнителей и композиторов и одного гениального). Но даже Иоганну-Себастьяну приходилось учиться играть сначала.

Отрицание деления организма на генотип и фенотип неизбежно приводит к ламаркизму, так как при этом не проводится граница между наследственными изменениями генотипа и ненаследственными — фенотипа.

Подчеркнем, что генотип богаче фенотипа. Наследственные задатки организма в данных условиях среды каждый раз реализуются не полностью (хотя бы потому, что рецессивные аллели подавляются доминантными). К этому положению мы будем неоднократно возвращаться. Пока же отметим, что наличие в генотипе организма какого-нибудь гена отнюдь не свидетельствует, что определяемый им признак непременно возникнет в фенотипе.

Советский генетик Н. В. Тимофеев-Ресовский предложил оценивать фенотипическое проявление гена двумя параметрами. Их называют пенетрантностьюи экспрессивностью.Пенетрантность — это процент особей — носителей данного гена, у которых он проявился в фенотипе, а экспрессивность — степень выражения этого признака. Например, у дрозофилы описан ген vestigial, изменяющий форму и размер крыльев. Действие его сильно зависит от температуры. Мушки с одинаковым генным набором, но выросшие при 24° и при 30°, имеют совершенно разные крылья. И экспрессивность и пенетрантность поддерживаются естественным отбором и отражают реакции сходных генотипов на среду.

Одна из разновидностей китайской примулы, если ее выращивать в оранжерее при температуре 30°, имеет белые цветы, а выращенная при 20°, она зацветет красными цветами. Есть такая порода кроликов — гималайские. При 30° шерсть у них совершенно белая. Если же они растут при 25°, на наиболее охлаждающихся частях тела — ушах, лапах, кончике носа — вырастает черная шерсть. Такая же шерсть отрастает на любом участке кожи, если прежнюю сбрить и на бритое место прикладывать, например, пузырь со льдом.

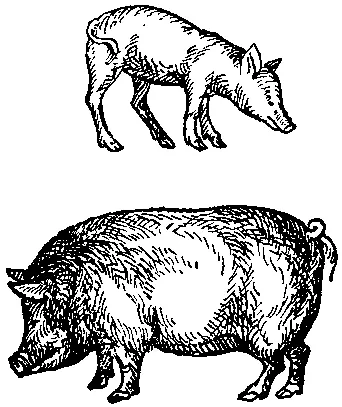

Два поросенка из одного помета, выращенные в разных условиях. Различия между ними свидетельствуют о том, что задатки, заложенные в генотипе, могут проявиться лишь в конкретных условиях.

У новозеландских овец известен рецессивный ген, вызывающий у гомозигот(то есть особей, унаследовавших его от отца и от матери) болезнь печени. Печень при этом наследственном заболевании не может перерабатывать продукты распада хлорофилла, в результате они, накапливаясь в коже, повышают ее чувствительность к солнечным лучам. Итог печальный — ягненок слепнет, а затем гибнет от экземы и воспаления кожи. Однако при желании такого ягненка можно спасти — нужно только не держать его на солнце или же не кормить зеленой травой. Ген тогда никак не проявится, и обнаружить его будет невозможно. Среда как бы включает один ген, подавляя другой. Все явления подобного рода именуются наследственной нормой реакции (то есть реакции гена на среду). Это понятие весьма важно в практическом отношении. Какими бы отличными генами ни обладал, например, поросенок, при плохом кормлении из него хорошей свиньи не получишь. Самый прославленный сорт пшеницы не дает высокого урожая без удобрений. Но зато в благоприятных условиях лучшие задатки генотипа развернутся в фенотипе полностью. А низкопродуктивные сорта и породы, какие бы райские условия им ни создавали, ничего хорошего не принесут.

Это, казалось бы, банальные истины. Увы, многие еще полагают, что дело не в наследственности, а в заботливом содержании. Такое смешение генотипа с фенотипом столь же наивно, как и вера в то, что, если дворняжку кормить до отвала мясом, она вырастет до размеров дога. При развитии организма среда действует лишь как проявитель — при любых концентрациях метола и гидрохинона незасвеченный негатив останется прозрачным.

Генетики после Иоганнсена хорошо усвоили разницу между геном и признаком. Не лишне отметить, что еще Мендель не ставил знака равенства между признаком и фактором, его определяющим. Забвение этой истины, периодически наступающее у некоторых исследователей, неизбежно приводило к возрождению ламаркизма в самых худших, вульгарных вариантах.

Поэтому надо различать генетику — науку о наследственности и феногенетику — науку о способах и путях, которыми наследственность реализуется в признаках организма. Один из животрепещущих вопросов феногенетики мы рассмотрим в следующем разделе.

Эта проблема весьма важна для эволюционной теории, но до конца еще не разработана. Почему, в силу каких особенностей одни гены доминантны, а другие рецессивны?

Пока ясно одно: доминантность — не абсолютное, а относительное свойство аллеля. Напомним, что само понятие «доминантный» («доминус» — господин) говорит о том, что доминантным ген может быть лишь по отношению к другому гену. В свою очередь для третьего гена он может сам оказаться рецессивным. Степень доминантности может быть различной, иногда доминантность бывает неполная — в проявлении признака участвуют порой оба гена (тогда их называют кодоминантными). Например, хорошо известное садовое растение ночная красавица имеет две формы — красноцветковую и белоцветковую. Цветы гибридов розовые, но во втором поколении вновь происходит расщепление на белую и красную форму. Один и тот же признак может наследоваться как доминантно, так и рецессивно. Так складка во внутреннем углу глаза (эпикантус) у монгольской расы — признак доминантный, а у южноафриканских бушменов и готтентотов — рецессивный. Быть может, это свидетельствует о том, что эпикантус в том и в другом случае возник независимо. Но возможно и другое объяснение — эволюция доминантности в том и другом случае происходила по-разному.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: