Борис Медников - Дарвинизм в XX веке

- Название:Дарвинизм в XX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советская Россия

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Медников - Дарвинизм в XX веке краткое содержание

Учение Дарвина стоит на трех «китах» — трех основных факторах эволюции: наследственности, изменчивости и отборе. Выдержали ли эти «киты» натиск новых фактов, добытых науками нашего века — генетикой, молекулярной биологией, теорией информации? Кто прав — Дарвин или учитель Александра Македонского Аристотель? Есть ли прогресс в природе? Когда возник естественный отбор — вместе с жизнью или до нее?.. Обо всем этом и расскажет автор в данной книге, посвященной развитию учения об эволюции в XX столетии, борьбе материализма и идеализма в эволюционной теории.

Дарвинизм в XX веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Много пишут о трагической судьбе Ламарка — его безуспешной борьбе против научных противников и смерти в нищете. Но судьба его учения еще более трагична. Взгляды Ламарка были взяты на вооружение идейными наследниками тех, кто травил Ламарка при жизни. Сама по себе эволюция их не смущала — идеалисты эволюционировали сами. Они вспомнили, в частности, что Фома Аквинский вслед за блаженным Августином считал, что организмы не были созданы богом непосредственно, а Земля получила силу производить их. Отсюда недалеко до предписанной и управляемой богом эволюции. Уже Дарвину некий богослов писал: «Я мало-помалу привык к мысли об одинаковой совместимости с высоким представлением о божестве веры в то, что Оно создало несколько первоначальных форм, способных путем саморазвития дать начало другим необходимым формам, как и веры в то, что Оно нуждалось каждый раз в новом акте творения…» Лучше уж телеологическое истолкование эволюции, чем безбожный естественный отбор, не оставляющий в природе места чудесному. И надо отдать противникам Дарвина должное — они хорошо использовали затруднения, возникающие перед дарвинизмом, как перед всякой развивающейся теорией.

Эти затруднения объяснялись слабой изученностью в XIX веке таких основных факторов органической эволюции по Дарвину, как наследственность, изменчивость и отбор. С возражениями антидарвинистов стоит познакомиться подробнее. Во-первых, нечто похожее иногда можно услышать и сейчас. Во-вторых, они касались (и касаются) кардинальных проблем естествознания, имеющих философское значение.

Через 8 лет после выхода в свет «Происхождения видов…» шотландский инженер Ф. Дженкин выдвинул против дарвинизма возражение, которое сам Дарвин счел весьма серьезным и под влиянием которого он в конце жизни существенно изменил свои взгляды.

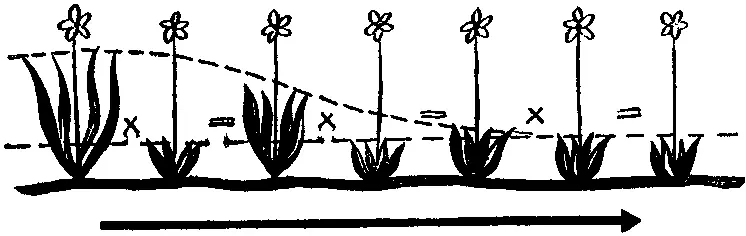

Дженкин исходил из того, что возникшее случайно наследственное изменение, которое может быть поддержано отбором, — явление единичное. Вероятность встречи двух особей с одинаковыми изменениями чрезвычайно мала. Поэтому, если, например, один из родителей имеет признак n, то у его детей количественное выражение признака будет n/2, у внуков n/4 и т. д. В результате, новый признак исчезнет и не сможет быть использован отбором.

Дженкин, зная математику, не знал генетики, но в те времена его доводы казались убедительными. Правда, и тогда было известно, что многие признаки передаются из поколения в поколение «без разбавления». К. А. Тимирязев, например, приводил весьма наглядный пример знаменитый «нос Бурбонов, сохранившийся у герцога Немурского, несмотря на то что в его жилах течет всего 1/128 крови Генриха IV». Есть и еще более поразительные примеры. Четырнадцатый по счету герцог Шрюсбери имел сросшиеся первые и вторые фаланги на пальцах рук. Это наследственный признак, передававшийся в семье герцога из поколения в поколение. Вскрытие гробницы основоположника рода герцогов Шрюсбери — Джона Тальбота, воевавшего против Жанны д'Арк, показало, что признак за 500 лет не изменился!

Согласно Дженкину, признак, четко выраженный у одного из предков (например, длинные листья), через ряд поколений сойдет на нет и не может стать материалом для естественного отбора.

Легко быть пророками задним числом, или, как говорят французы, — проявлять остроумие на лестнице. С высоты наших сегодняшних знаний можно придумать немало способов, при помощи которых Дарвин мог бы разбить Дженкина наголову. Прямые генетические эксперименты над организмами с коротким жизненным циклом в течение ряда поколений, анализ родословных породистых лошадей и собак — все это не оставило бы камня на камне от выкладок прямолинейно мыслящего инженера.

Быть может, наиболее изящное опровержение дало бы исследование родословных царствующих домов и именитых дворянских семей — хотя бы по галереям фамильных портретов. Художники в те времена изображали и натуру, а не только свои впечатления о ней, как это нередко бывает сейчас. Правда, пришлось бы учесть и превходящие обстоятельства — например, требования моды. Известный советский антрополог — скульптор М. М. Герасимов восстановил по черепу лицо знаменитого флотоводца екатерининских времен Ушакова и отметил явное несходство его с сохранившимися изображениями. Оказалось, что во второй половине XVIII века было модным несколько «облагораживать» натуру, сужая на портрете лоб, вытягивая лицо и т. д. Однако все эти трудности в принципе были преодолимы уже во времена Дарвина. Беда в том, что дилетантские выкладки Дженкина в глазах ученых того времени стоили больше, чем результаты экспериментов. Наследственность представлялась им как бы жидкостью, бесконечно делимой, неким аналогом крови. Следы этого представления сохранились и в нашем языке — мы говорим: чистокровный, полукровка. От этого заблуждения не был свободен даже Дарвин, предложивший первую, во многом еще несовершенную гипотезу механизма наследственности, исходившую из существования корпускулярных наследственных зачатков.

Корни этого заблуждения мы опять находим в античной философии. Если Демокрит более двух тысяч лет назад утверждал, что делимость материи без качественного изменения ее свойств не бесконечна, то его младший современник Аристотель полагал обратное. Согласно Аристотелю, процесс дробимости материи в принципе бесконечен. Точка зрения Аристотеля была господствующей не только в средние века. Создание Ньютоном и Лейбницем анализа бесконечно малых величин также повлияло на мировоззрение ученых. В результате существование атомов и молекул до конца XIX века многим казалось спорным, тем более сомнительными были гипотетические «атомы наследственности», хотя об их существовании подозревали многие. Дарвин называл их «геммулами», Негели «мицеллами», Спенсер «физиологическими единицами», Вейсман — «идами» и «детерминантами». Уже тогда было ясно, что гипотеза о передаче наследственных свойств в виде мельчайших неделимых единиц весьма плодотворна. Но, по-видимому, недостаточно, чтобы истина лежала на поверхности. Нужно, чтобы ее еще и хотели увидеть.

Итак, первым затруднением дарвинизма, которое использовали его противники, было отсутствие знаний о наследственности.

Чтобы отвести возражение Дженкина, Дарвин стал придавать большее значение так называемой определенной изменчивости, при которой все или большинство организмов в популяции — группе совместно обитающих и размножающихся особей — реагируют на изменение внешних условий одинаково. В таком случае вероятность встречи одинаково изменившихся особей разного пола возрастает, признак не должен «разбавляться» и может быть поддержан естественным отбором. К сожалению, в этой концепции таилась опасность скатиться на проторенный за две тысячи лет путь телеологизма. Дарвин не сделал этого шага, но его не замедлили сделать другие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: