Борис Медников - Дарвинизм в XX веке

- Название:Дарвинизм в XX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советская Россия

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Медников - Дарвинизм в XX веке краткое содержание

Учение Дарвина стоит на трех «китах» — трех основных факторах эволюции: наследственности, изменчивости и отборе. Выдержали ли эти «киты» натиск новых фактов, добытых науками нашего века — генетикой, молекулярной биологией, теорией информации? Кто прав — Дарвин или учитель Александра Македонского Аристотель? Есть ли прогресс в природе? Когда возник естественный отбор — вместе с жизнью или до нее?.. Обо всем этом и расскажет автор в данной книге, посвященной развитию учения об эволюции в XX столетии, борьбе материализма и идеализма в эволюционной теории.

Дарвинизм в XX веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дело в том, что групповая, она же определенная, адекватная изменчивость часто (хотя далеко не всегда, как это порой утверждают) бывает приспособительной. Так, при засухе растения сбрасывают листья, отчего резко снижается расход воды на испарение; животные на холоде отращивают густой мех; многие рыбы и земноводные изменяют цвет сообразно с фоном места их обитания. Отсюда уже легко сделать вывод о наследовании этих благоприобретенных свойств. Отбор как фактор эволюции перестает быть нужным. Мы опять приходим к ламаркизму.

Справедливости ради следует отметить, что в последних письмах и заметках Дарвина встречаются выражения, которые можно при желании толковать в духе ламаркизма. Это дало повод многим утверждать, что английский натуралист под конец жизни покаялся и признал правоту Ламарка, отменив им же открытый принцип естественного отбора случайных наследственных изменений. Ах, если бы все было так просто! Но ведь наука не военная служба. Там, если имеются два противоречивых приказа, выполняется последний по времени. Иное дело — наука. Были случаи, когда ученые, затрудняясь дать достойный ответ критикам (как Дарвин — Дженкину), из религиозных соображений, из страха перед властями предержащими или просто из-за необъяснимых вывертов человеческого мышления отказывались от ими же разработанных верных теорий и приходили к ложным.

Вот пример, быть может, самый убедительный. В 1894 году голландский антрополог Е. Дюбуа описал питекантропа — переходную ступень от обезьяны к человеку. Это открытие встретило резкую оппозицию со стороны многих антропологов, археологов и палеонтологов, считавших, что найденные Дюбуа останки принадлежат ископаемой обезьяне — гиббону. Самое парадоксальное, что на склоне лет Дюбуа согласился с оппонентами и признал «свое детище» — питекантропа — гиббоном! Но от этого питекантроп не перестал быть промежуточной между обезьяной и человеком формой. Все дело в том, что верная теория, однажды высказанная, уже не принадлежит автору — лишь ошибки навсегда остаются с ним. Вздумай Ньютон в сумерках своего разума, когда он писал «Толкование на Апокалипсис», отрицать закон всемирного тяготения, все равно все тела во Вселенной продолжали бы притягиваться друг к другу прямо пропорционально произведению своих масс и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними.

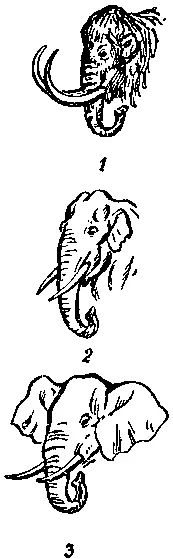

Лишь начетчики могут считать Дарвина ламаркистом, основываясь на выхваченных из контекста единичных выражениях, когда все существо его теории опровергает ламаркизм. Величие теории естественного отбора именно в том, что она более чем сто лет остается неколебимой; ей не могли повредить ни яростные наскоки противников, ни неосторожные высказывания ее же творца. И тем не менее, во второй половине XIX века представления о прямой приспособляемости стали широко распространенными. Наследуемость приобретенных признаков начала казаться очевидной. В самом деле. Допустим, мы станем воспитывать мышей или крыс с момента рождения одних — при низкой, других — при высокой температуре. Низкотемпературная линия будет характеризоваться короткими хвостами и маленькими ушами, у представителей высокотемпературной линии будут противоположные признаки. Это вполне понятно — уши и хвост, помимо других функций, имеют и терморегуляторную, через них организм выводит избыток тепла. Теперь вспомним правило Аллена — у северных животных уши, хвосты и конечности короче, чем у южных. Классический пример: маленькие ушки полярной лисы — песца и огромные уши алжирской лисички — фенека. Наша лиса умеренных широт по этому признаку занимает среднее положение. Правда, потомство тренированных мышей и крыс получается с обычными ушами и хвостами. Но разве нельзя допустить, что дело просто в нехватке времени и через сотню-другую поколений изменение закрепится в потомстве?

Это казалось очевидным. Увы, это была дурная очевидность. Так же людям в древности Земля казалась плоской и неподвижной, а Солнце — вращающимся вокруг нее…

Головы: мамонта — 1 (по рисункам первобытного человека), индийского — 2 и африканского — 3 слонов. Ушные раковины у животных умеренного и холодного климата меньше, чем у близких форм, обитающих в жарком климате.

Сторонники возрождения телеологии старались не замечать те факты, объяснить которые ламаркизм был бессилен. А таких фактов было много. Почему, например, у насекомых, потерявших способность к полету, редуцируются крылья (мертвая хитиновая пленка), а мышцы остаются? Целесообразность формы яйца кайры очевидна — оно кубаревидное и не может скатиться с маленького выступа скалы, на которой кайра делает свое примитивное гнездо. Но ведь форма уже снесенного яйца не изменяется, и было бы уж совсем нелепо утверждать, что на него влияют размеры гнезда. Есть небольшие орхидеи из рода Офрис. Их цветы настолько похожи на пчел или шмелей, что самцы этих перепончатокрылых пытаются с ними спариваться — и в результате опыляют. Попробуйте объяснить этот признак прямым приспособлением… Вообще ламаркизм абсолютно беспомощен в объяснении адаптации (приспособлений) организмов друг к другу, иными словами, в объяснении биотических взаимоотношений.

Кажется странным, почему именно появление дарвинизма дало толчок к возрождению забытой концепции Ламарка. Дело в том, что неопределенная изменчивость, по Дарвину, ненаправленна и лишь случайно может оказаться приспособительной. Что же, получается, что эволюция происходит за счет случайностей? Это могли принять далеко не все.

И тут мы опять возвращаемся к «проклятым вечным вопросам», к истокам философской мысли, на сей раз к проблеме случайного и необходимого.

Первые философы-материалисты отрицали существование случайности как объективной категории. Согласно Демокриту, все явления в природе объединены причинными связями. Случайности нет: железная необходимость, с которой все совершается, управляет всем миром. Это Судьба (ананке, рок, фатум римлян), перед которой бессильны люди и боги.

Последователь Демокрита философ Эпикур дополнил его учение признанием случайности. Случайное отклонение атомов, согласно Эпикуру, уничтожает слепую необходимость. Но детерминизм Демокрита возродился в XVIII веке в трудах французских материалистов. Как остроумно заметил Ф. Энгельс, французский материализм пытался покончить со случайностью тем, что он вообще отрицал ее. Такой механический детерминизм «на словах отрицает случайность в общем, чтобы на деле признавать ее в каждом отдельном случае» [4] Фридрих Энгельс. Диалектика природы. М, Политиздат, 1969, стр. 189.

. Энгельс чрезвычайно высоко ценил Дарвина именно за то, что тот исходил «…из самой широкой, покоящейся на случайности, фактической основы» [5] Фридрих Энгельс. Диалектика природы. М., Политиздат, 1969, стр. 189.

, из бесконечных случайных различий индивидов. В природе господствуют одновременно и случайность, и необходимость. Порядок и закономерность формируются из массы случайного.

Интервал:

Закладка: