Рената Петросова - Обмен веществ и энергии в клетках организма

- Название:Обмен веществ и энергии в клетках организма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-7107-7479-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рената Петросова - Обмен веществ и энергии в клетках организма краткое содержание

В пособии подробно и в доступной форме изложена одна из наиболее трудных тем общей биологии — обмен веществ и энергии в клетке. В пособие включены вопросы для самоконтроля.

Адресовано учащимся 10–11 классов и абитуриентам. Будет полезно и учителям биологии.

Обмен веществ и энергии в клетках организма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К. А. Тимирязев сделал вывод, что, усваивая углерод, растение усваивает и солнечный свет, переводя его энергию в энергию органических веществ. В своей работе «Солнце, жизнь и хлорофилл» он подробно описал и научно обосновал свои опыты. Методы и приемы лабораторных исследований К. А. Тимирязева позже использовались другими учеными для последующих работ по изучению фотосинтеза.

Актом международного признания научных заслуг ученого явилось приглашение Тимирязева в 1903 г. в Лондонское королевское общество для чтения знаменитой лекции «Космическая роль растений». За свои исследования он был избран почетным доктором нескольких западноевропейских университетов.

Хлоропласты

Наиболее примитивными фотосинтезирующими организмами являются цианобактерии. По-видимому, именно они были первыми организмами, которые могли превращать неорганический углерод атмосферы Земли в органические соединения, используя воду и энергию солнца. Кроме того, в результате этого процесса в атмосферу поступал кислород, что обеспечило появление аэробных форм жизни.

В настоящее время основными фотосинтезирующими организмами являются растения, у которых этот процесс протекает в специализированных органоидах — хлоропластах. Основываясь на данных биохимического анализа, полагают, что хлоропласты — это «потомки» древних цианобактерий, которые попали в эукариотические клетки и перешли к симбиозу с ними.

Хлоропласты — это двумембранные полуавтономные органоиды клетки. Их размеры составляют около 3–10 мкм, в среднем 5 мкм, поэтому они хорошо видны в световой микроскоп. Форма хлоропластов высших растений продолговатая, двояковыпуклая, но у водорослей она может быть разнообразной: чашевидная — у хламидомонады, спиралевидная — у спирогиры, полукольцевая — у улотрикса.

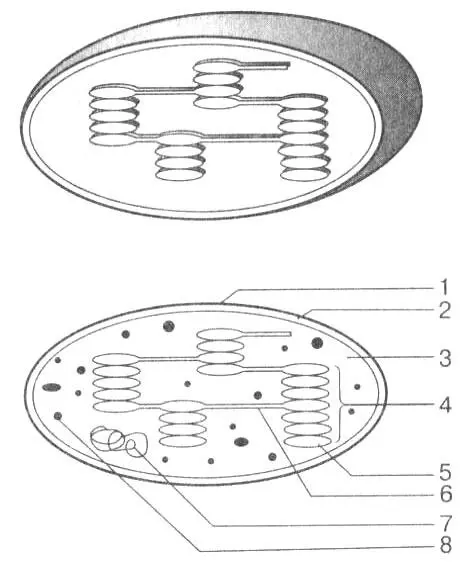

Снаружи хлоропласты окружены двойной мембраной (рис. 8). Внутренняя часть их заполнена стромой — полужидким содержимым, в котором растворены различные вещества и структуры: кольцевая молекула ДНК, РНК, рибосомы, многочисленные ферменты, крахмальные зерна, капельки масла, белки. Наличие ДНК, РНК, рибосом свидетельствует о том, что хлоропласты способны к автономному синтезу белков и самостоятельному делению.

Рис. 8. Строение хлоропластов. А — объемная схема; Б — плоская схема строения: 1 — наружная мембрана; 2 — внутренняя мембрана; 3 — строма; 4 — граны; 5 — тилакоид; 6 — ламелла; 7 — ДНК; 8 — рибосомы

В строму погружены мембранные компоненты — тилакоиды. Тилакоиды — это дисковидные мешочки, окруженные мембраной. Они образуют внутренние структуры хлоропластов. Тилакоиды уложены в виде стопок и образуют граны. Каждая грана похожа на стопку монет. Граны соединены между собой одиночными тилакоидами — ламеллами. Ламеллы имеют вид пластин. На мембранах тилакоидов идут реакции световой фазы, а в строме — тем новой фазы фотосинтеза.

Хлоропласты окрашены в зеленый цвет благодаря пигменту хлорофиллу ; располагающемуся на мембранных структурах. С этим пигментом непосредственно связан процесс фотосинтеза. Хлорофилл способен поглощать кванты света, что приводит к возбуждению его электронов. Чем меньше длина волны, тем выше энергия света, тем больше возможность перехода электронов в возбужденное состояние.

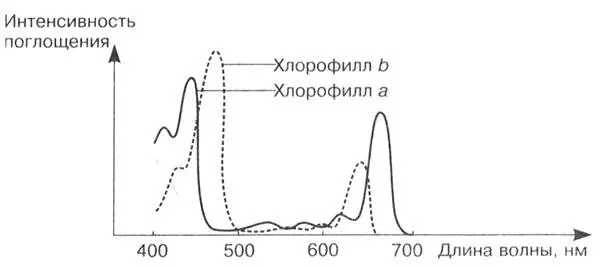

В хлоропластах встречается несколько видов хлорофилла, из которых наиболее распространены хлорофиллы а и b (рис. 9). Хлорофилл а имеется у всех растений в большом количестве и играет центральную роль в фотосинтезе. Он имеет желто-зеленую окраску и наиболее интенсивно поглощает свет в красном и ультрафиолетовом спектрах. Существует несколько форм этого пигмента, которые отличаются друг от друга положением максимума поглощения в красном спектре: хлорофиллы 670, 690, 700 нм и др.

Рис. 9. Спектры поглощения и интенсивность фотосинтеза у разных видов хлорофилла

Хлорофилл b сине-зеленого цвета, более интенсивно поглощает энергию в фиолетовом спектре, но значительно меньше в красном спектре. Он также встречается у высших растений и зеленых водорослей. У бурых и некоторых одноклеточных водорослей встречается хлорофилл с, имеющий зеленую окраску. У красных водорослей имеется еще одна разновидность хлорофилла — d , также зеленого цвета. У сине-зеленых бактерий (цианей) имеется иная разновидность фотосинтетического пигмента бледно-синего цвета.

Кроме хлорофилла в хлоропластах всех фотосинтезирующих растений имеется еще оранжевый пигмент — каротин, который также принимает участие в фотосинтезе и функционирует как дополнительный пигмент.

Фазы фотосинтеза

При анализе общего уравнения фотосинтеза возникает целый ряд вопросов. Как образуется кислород? Какое из двух веществ — вода или углекислый газ — является его поставщиком? Как влияет свет на химические реакции? Какова его роль в этом процессе? Как происходит связывание и восстановление углекислого газа?

Эти вопросы долгое время оставались нерешенными. В 40-х гг. XX в., используя метод меченых атомов, удалось установить, что кислород образуется не из углекислого газа, как предполагалось долгое время, а из воды.

В молекулу воды был введен радиоактивный изотоп кислорода 180. Такую воду использовали для полива растений, чтобы она участвовала в фотосинтезе. Анализ продуктов реакции показал, что весь радиоактивный кислород находится в выделенном кислороде:

CO 2+ H 2 18O  C 6H 12O 6+ 18O 2

C 6H 12O 6+ 18O 2

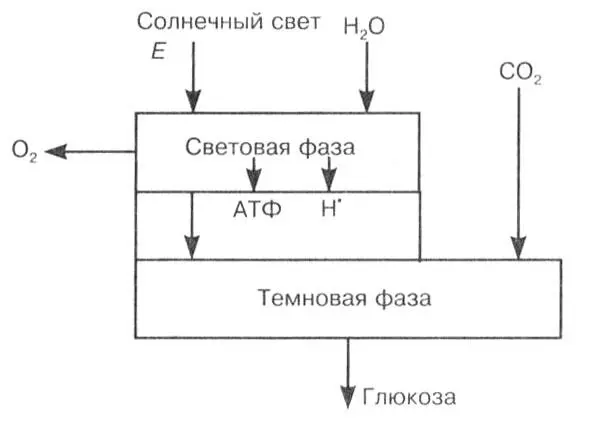

Дальнейшие исследования позволили установить, что фотосинтез протекает в две фазы: световую и темновую (рис. 10).

Рис. 10. Общая схема фотосинтеза

Все многообразие реакций, протекающих при этом, можно разделить на две группы:

1) разложение воды под действием энергии света, сопровождающееся образованием водорода и выделением свободного кислорода, и одновременное накопление энергии в результате синтеза АТФ и связывание водорода с переносчиком;

2) фиксация углекислого газа, его восстановление водородом и синтез глюкозы за счет энергии АТФ.

Световая фаза

Первая фаза фотосинтеза носит название световой , так как она протекает только под действием солнечной энергии. Реакции световой фазы происходят на мембранах тилакоидов, где располагается фотосинтезирующий пигмент — хлорофилл (рис. 11).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: