Юрген Аппело - Agile-менеджмент. Лидерство и управление командами

- Название:Agile-менеджмент. Лидерство и управление командами

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-0937-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрген Аппело - Agile-менеджмент. Лидерство и управление командами краткое содержание

Цель этой книги – дать понять, как работают Agile-команды. В ней нет кейсов, простых решений и банальных советов. Чего в ней в избытке, так это интересных идей, результатов экспериментов и поводов для размышления. В ней есть то, что действительно необходимо современным менеджерам: понимание общих подходов, с помощью которых вы сможете создать собственные рецепты, соответствующие именно вашим потребностям.

Agile-менеджмент. Лидерство и управление командами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Несмотря на использованную Гулдом прекрасную метафору, я считаю, что тенденция к усложнению систем реально существует . Все аргументы против этого утверждения основаны на недоразумениях.

Во-первых, возрастающая сложность еще не означает прогресса. Как мы отмечали ранее, увеличение сложности не всегда сопровождается ростом приспособленности. Увеличение сложности – просто один из способов не отстать в Гонке Черной Королевы. На протяжении всей своей истории люди верили в существование биологического «прогресса», то есть стремления видов к совершенству, кульминацией которого стало появление «самого развитого» из всех биологических видов – человека. Гулд и другие ученые правильно возражали против этой точки зрения. Но при этом они, по-видимому, напрасно игнорируют внутренне присущую системам тенденцию к усложнению. И здесь нет никакого противоречия.

Во-вторых, не существует единого мерила сложности. Размеры мозга и интеллект биологических видов – лишь один из аспектов. Но сложность бактериального и вирусного миров развивалась в течение геологических эпох, хотя отдельные виды относительно просты. Но мы знаем, что до сих пор доминирующая форма жизни – это микроорганизмы. Всего лишь вопрос горизонтального роста вместо вертикального. Возможно, микробиологические формы достигли уровня сложности, сравнимого с нашим, – только в другом измерении.

В-третьих, будет ли рост сложной системы столь же вероятным, как и уменьшение? Когда пьяница пересекает улицу, действительно ли его ведет влево с такой же вероятностью, как и вправо? Мне трудно судить об этом по своему опыту, но, если говорить об эволюции, шаг вправо более вероятен, чем шаг влево. Давайте подумаем вот о чем: откуда ученые узнали, что у морских звезд раньше был мозг? Или что раньше организм приматов мог синтезировать витамин C? Они узнали об этом, потому что следы этих признаков сохраняются в ДНК в виде псевдогенов. Функции утрачены, но код все еще доступен, хотя и находится в спящем состоянии. Но он может быть вновь активирован. Именно так в ходе эволюции некоторые виды «повторно» приобрели характеристики, которые ранее были утрачены. Просто происходит повторное включение генов, которые ранее были отключены! Поэтому утрата системой какой-либо функции не означает, что система стала менее сложной. Возможно, она даже усложнилась , поскольку добавилась новая функция отключения/включения определенных генов.

В-четвертых, согласно второму закону термодинамикиэнтропия (или беспорядок) в системе со временем возрастает. И хотя, строго говоря, это верно лишь для закрытых систем, мы можем видеть проявления энтропии в нашем геноме в виде мусорной ДНК. И я уверен (хотя не могу это доказать), что наличие мусорной ДНК увеличивает сложность системы. Достаточно нескольких генетических мутаций, чтобы реактивировать эту мусорную ДНК с непредсказуемыми последствиями.

И наконец, последним аргументом в пользу тенденции систем к усложнению будет уже сделанное нами наблюдение, что внутренние модели, создаваемые системой, должны отражать характеристики среды, в которой данная система пытается выжить. Если среда усложняется, то обитающие в ней системы со временем также эволюционируют в сторону большей сложности. В общем, адаптироваться к сложной среде могут сложные системы, и высока вероятность, что естественный отбор оказывает сильное давление именно в пользу более сложных систем [Gell-Mann 1994: 245].

С учетом этих пяти аргументов я беру на себя смелость утверждать, что многие живые системы действительно со временем становятся более сложными. Мне никогда раньше не приходило в голову, что я когда-нибудь буду несогласен с Гулдом, поскольку мне он всегда казался одним из самых умных людей на планете. И все же я вынужден с ним не согласиться. Так что вполне возможно, что прогресс все-таки существует.

Форма вещей: фазовое пространство

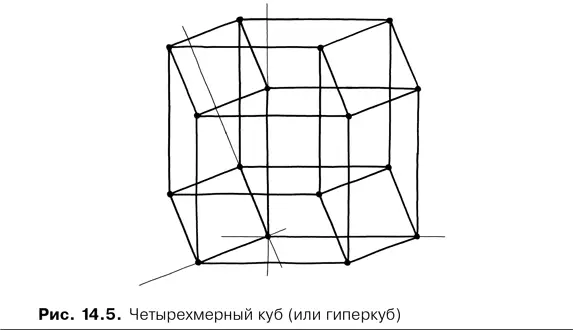

Когда мне было пятнадцать, я увлекался чтением книг, в которых рассказывалось о пространстве и форме Вселенной. (Мои сверстники больше интересовались совсем другими формами, но мне всегда хотелось разобраться в общей картине.) То, что я прочитал о специальной теории относительности и расширяющейся Вселенной, побудило меня нарисовать на листе бумаге свой собственный четырехмерный объект (рис. 14.5).

Я построил объект, изображенный на рис. 14.5, переместив обычный куб в воображаемом четырехмерном пространстве и соединив шестнадцать углов линиями, точно так же, как мы можем построить обычный куб, сдвинув квадрат в трехмерном пространстве и соединив линиями восемь углов. Я был упоен тем, что так просто нарисовать 2D-проекцию 3D-проекции 4D-объекта. В то время данная фигура мне нравилась больше всего. Но когда я показал свой рисунок учителю физики, тот сказал мне, что все нарисовано неправильно. Мне казалось, что меня не поняли. Годы спустя я узнал, что объект, который я «изобрел», называется гиперкуб и что учитель физики упустил прекрасную возможность чему-то научиться у одного из своих учеников.

Но гиперкуб – ничто в сравнении с «формой улучшения» сложной системы. Оценивая разные состояния динамической системы, исследователи представляют каждую переменную систему как ось многомерной Вселенной. Небольшая система с тремя переменными отображается в виде фазового пространствас тремя измерениями; у системы с двадцатью переменными фазовое пространство имеет не менее двадцати измерений. Боюсь, что даже я не смогу нарисовать такой объект. И это еще не предел. Многие сложные системы содержат тысячи и более переменных и соответствующее ошеломляюще сложное фазовое пространство.

Например, у водорослей порядка 1000 генов. Предположим ради простоты, что каждый из этих генов отвечает за два признака: листья могут быть зелеными или коричневыми, маленькими или большими, плоскими или морщинистыми и так далее. В этом случае число возможных состояний конкретного растения будет составлять 21000, или тысячу измерений по два возможных значения в каждом из них [Waldrop 1992: 167]. (ДНК человека состоит примерно из 25 000 генов – и более чем двух вариантов каждого. Можете себе представить гиперкуб, нарисованный в таком фазовом пространстве?)

Конкретное состояние системы отображается одной точкой в ее фазовом пространстве. (У каждой переменной в данный момент может быть только одно значение.) Когда одна из переменных изменяется, говорят, что система движется в своем фазовом пространстве. Переключение одного гена в ДНК водорослей (например, переход с зеленых листьев на коричневые) сдвигает ДНК из одной точки в ее фазовом пространстве в соседнюю. А одновременное изменение многих переменных (например, в случае смешивания цепочек ДНК из женского организма и мужского с получением на выходе новой ДНК) будет уже гиперпрыжком в фазовом пространстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Павел Безручко - Практики регулярного менеджмента [Управление исполнением, управление командой] [litres]](/books/1075465/pavel-bezruchko-praktiki-regulyarnogo-menedzhmenta-u.webp)