Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]

- Название:Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:НЛО

- Год:2017

- ISBN:9785444808313

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители] краткое содержание

Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ГЛАВА 10

ХУДОЖНИКИ «РУССКОГО БАЛЕТА» СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА

О деятельности Сергея Павловича Дягилева сказано и написано очень много, причем новые публикации появляются каждый год, поэтому на страницах настоящей книги нет необходимости описывать эту деятельность столь подробно, как она того заслуживает. Вместе с тем отдельные моменты имеют критическое значение для нашего повествования и анализа и обойти их вниманием никак нельзя. В отличие от остальных галеристов и меценатов, которым посвящена наша книга, С. П. Дягилев, насколько известно, никогда не покупал у художников картин, не платил им стипендий, не устраивал им персональных выставок. Его отношения с художниками были принципиально другими: он приглашал их участвовать в создании под его руководством новых произведений, которые для некоторых из них (при этом отнюдь не для всех) стали вершиной их творческого пути.

С. П. Дягилев всемирно известен как организатор балетных сезонов 1909–1929 годов, фактически перевернувших представления западноевропейской публики об этом жанре искусства. Однако очень важно помнить, что балет был не первым, а лишь четвертым жанром искусства, к которому Дягилев обратился в Париже. Первому балетному сезону 1909 года предшествовала постановка оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов» с Ф. И. Шаляпиным в главной партии за год до этого, что, в свою очередь, было продолжением организованных в 1907 году «Русских концертов», в которых исполнялись произведения М. И. Глинки, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, А. Н. Скрябина, А. С. Танеева, А. П. Бородина и других, — всего было подготовлено пять программ, в которых среди других солистов и дирижеров участвовали также композиторы Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов и А. К. Глазунов.

Менее чем за пять лет «Борис Годунов», «Князь Игорь» и другие русские постановки, пение Шаляпина, танцы Павловой, Карсавиной и Нижинского, исполнение и дирижирование таких музыкантов, как Римский-Корсаков, Глазунов, Скрябин и, более всего, появление первоклассного молодого русского композитора Игоря Стравинского создали такую сенсацию, возбудили такой интерес, что с этого времени русское искусство стало модой дня по крайней мере на десятилетие, и его влияние распространилось по всей художественной жизни западного мира,

— отмечал композитор Николай Набоков, один из балетов которого был поставлен труппой С. П. Дягилева 273.

Однако Н. Д. Набоков не упомянул, что еще раньше, в 1906 году — и с этого, собственно, началась вся парижская деятельность С. П. Дягилева — этим выдающимся импресарио была организована выставка русской живописи XVIII–XIX веков. Именно она стала «первым выстрелом», попавшим точно в цель и обеспечившим благоприятную стартовую площадку для последующей деятельности на протяжении почти четверти века. Эта выставка очень мифологизирована, и нужно прояснить, что на ней было, а чего не было. С. П. Дягилев включил в экспозицию произведения художников русского классицизма и реализма, в частности картины В. Л. Боровиковского, Д. Г. Левицкого, К. П. Брюллова, А. Г. Венецианова и О. А. Кипренского (работы этих художников были представлены и на «Историко-художественной выставке русских портретов», организованной С. П. Дягилевым в Таврическом дворце в Петербурге в марте 1905 года). Основные же залы были отданы художникам-современникам, участникам выставок «Мира искусства»: Льву Баксту, Александру Бенуа, Владимиру Борисову-Мусатову, Михаилу Врубелю, Константину Коровину, Валентину Серову, Константину Сомову, Николаю Рериху и другим; было представлено и собрание русских икон из коллекции академика Н. П. Лихачева (эта коллекция была в 1913 году выкуплена императором Николаем II и поступила в Русский музей). Не желая привлекать внимание французов к российским социальным проблемам, которые, как он, вероятно, считал, не будут им интересны и не будут ими поняты, С. П. Дягилев не включил в экспозицию никого из художников-передвижников. Не было на выставке и работ, которые можно было отнести к художественному авангарду, делавшему в то время в России только самые первые шаги: революция, произведенная Полем Сезанном, еще не была принята во внимание деятелями русской культуры.

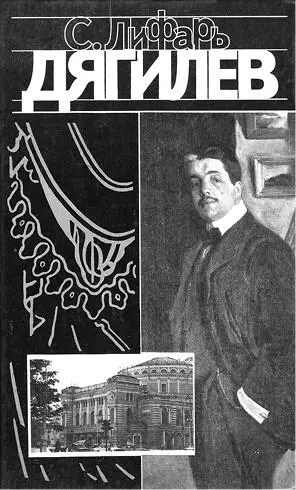

Ил. 66 . Обложка книги Сергея Лифаря «Дягилев» (М.: Композитор, 1993). В правой части обложки — портрет С. П. Дягилева работы Л. С. Бакста 1906 г.

Тот факт, что С. П. Дягилев начал «покорение Парижа» и — шире — Западной Европы в целом (а после парижского Осеннего салона он повез эту выставку в Берлин, где на открытие пожаловал лично кайзер Вильгельм II с семьей) именно с живописи, показывает, что к художникам он относился с большим трепетом и впоследствии видел в них не ассистентов хореографов по вопросам оформления, а равноправных создателей новых произведений искусства, успех которым должно было обеспечить именно единство танца, музыки, костюмов и декораций. С. М. Лифарь, сам бывший танцором, а позднее хореографом, а отнюдь не художником, отмечал:

Первое, что оценила парижская публика в русском балете, была живопись (театральная живопись и была самым новым словом), второе — артистов-исполнителей... Прежде всего были оценены декорации и костюмы Александра Бенуа (в «Сильфидах» и «Павильоне Армиды»), Льва Бакста (в «Клеопатре»), Николая Рериха (в «Князе Игоре»), Константина Коровина (в «Пире») и Александра Головина (в «Псковитянке») — и оценены не только с чисто художественной точки зрения, но и с точки зрения новых театральных откровений и новых принципов. Декорации действительно должны были поразить своей прекрасной новизной; они были исполнены настоящими, большими художниками, а не ремесленниками-декораторами, производившими безнадежно серую бутафорскую бесцветность 274.

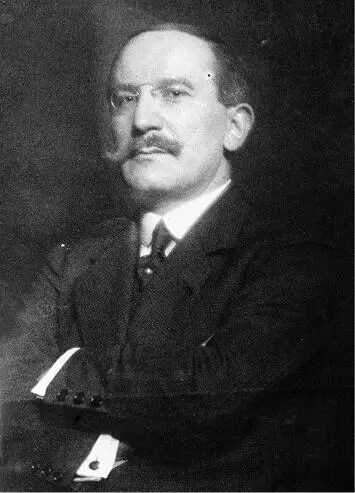

Об этом же писал и критик А. Варно: «Весь зал замер в оцепенении, и атмосфера спектакля, уже приготовленная первыми тактами оркестра, была создана поднятием занавеса, прежде чем начался танец». Этот критик уподобил декорации А. Н. Бенуа и Л. С. Бакста, которого он назвал гением, «револьверным выстрелам в зеркало» 275.

Ил. 67 . Лев Бакст, 1916 г. Фотограф неизвестен. Из собрания автора

Обращает на себя внимание, что первоначально все представленные в Париже С. П. Дягилевым балеты оформлялись художниками «Мира искусства», причем, если в 1909–1911 годах хореографом всех спектаклей был Михаил Фокин (1880–1942), то художники привлекались самые разные: «Половецкие пляски» оформлял Н. К. Рерих, балет «Павильон Армиды» на музыку Н. Н. Черепнина, «Сильфиды» Ф. Шопена и «Жизель А. Адана, равно как и сразу ставшего знаменитым «Петрушку» И. Ф. Стравинского — Александр Бенуа, хореографическую картину «Подводное царство» из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко» — Борис (Бер) Анисфельд (Boris Anisfeld, 1878–1973), а все остальные спектакли, включая «Пир», «Клеопатру», «Карнавал», «Видение розы», «Нарцисса» и получившую наибольшую известность «Шехеразаду», оформлял Лев Бакст, вместе с которым над «Жар-птицей» И. Ф. Стравинского летом 1910 года работал А. Я. Головин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)