Аркадий Ипполитов - Просто Рим. Образы Италии XXI

- Название:Просто Рим. Образы Италии XXI

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-15943-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аркадий Ипполитов - Просто Рим. Образы Италии XXI краткое содержание

В тексте встречаются выражения из области ненормативной лексики.

Просто Рим. Образы Италии XXI - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Евангелие от Матфея» Пазолини считается лучшей экранизацией евангельского сюжета, и это прекраснейший фильм. Рядом с картиной Мела Гибсона «Страсти Христовы» это всё равно что Караваджо рядом с Семирадским. У Пазолини одно слабое место – Иисус Христос. Он похож на достойного юного студента-демагога, свою сексуальность реализующего в бесконечной социальной агитации. Таких было полно во время студенческих волнений конца 1960-х и в левацких организациях 1970-х годов, таким был и полуиспанец-полуитальянец Энрике Иразоки, исполнитель роли Иисуса, отнюдь не актёр, а воинствующий коммунист, борец с университетской диктатурой и способный шахматист. Сам Пазолини подобных типов называл буржуазными сыночками, бунтующими против папочек: тип симпатичный, но какой-то безысходно некрупный. Иоанн в фильме Пазолини, отчаянный анархист чуть ли не с коктейлем Молотова, в исполнении Марио Сократе, весьма скромного поэта, но переводчика Го́нгоры и Лорки, даже поинтереснее будет. Караваджо взрослого Иисуса изображал часто: первый известный нам раз – в цикле святого Матфея, второй – в первой версии «Обращения Савла». Затем Иисус появляется в «Неверии Фомы» из дворца Сан-Суси в Потсдаме, в лондонском и миланском «Ужине в Эммаусе», во «Взятии Христа под стражу (Поцелуй Иуды)» из Дублина, в двух «Бичеваниях» из Музея изящных искусств в Руане и Музео ди Каподимонте в Неаполе, и, в последний раз, в «Воскрешении Лазаря» из Музео Реджионале в Мессине. При сравнении Иисуса Пазолини и Иисуса Караваджо встаёт вопрос о пресловутом реализме. Можно ли назвать реалистическим фильм Пазолини на том основании, что Христа у него играет реальный актёр? Вроде как глупость будет; ведь Пазолини изображает не realia, а realiora, Энрике Иразоки у него всё же Христос, а не Энрике. Реализм при изображении Иисуса a priori невозможен. Даже если Караваджо и писал усопшую Богоматерь с утонувшей блудницы, как это любят подчеркнуть все, настаивающие на реалистичности Караваджо, он писал Богоматерь, а не блудницу, и написал он усопшую Богоматерь, а не блудницу. На всех картинах Караваджо Христос разный и одинаковый: хочется сказать, что Христа у Караваджо играет один и тот же актёр, но ни в коем случае нельзя сказать, что он списан с одного и того же натурщика. Иисус у Караваджо намного значительнее Иисуса у Пазолини – живопись для передачи высшей реальности искусство более подходящее, чем кинематограф.

Караваджо – художник, нашедший идеальное соотношение realia и realiora, поэтому не удивителен рассказ Пазолини о том, что идея фильма об апостоле, так никогда им и не снятого, у него возникла под впечатлением картины Караваджо «Обращение Савла» из Капелла Черази. «Евангелие от Матфея» также снято под впечатлением от его живописи. На байопик Павла Пазолини не нашёл денег и сделал лишь наброски сценария. По замыслу Пазолини апостол Павел – француз, выходец из добропорядочной буржуазной семьи, ставший убеждённым вишистом. Он преследует участников Сопротивления, считая, что «новый порядок» обеспечивает спокойствие Франции и борьба с ним бесполезна. Фарисеи – французские фашисты, сторонники Петена. По их распоряжению Павел отправляется в Испанию с поручением к франкистам. На пути в Барселону, среди Пиренейских гор, его внезапно озаряет, и он оказывается среди партизан-антифашистов, небольшой группы борцов, подобной маленькой христианской общине Дамаска. Проведя среди них некоторое время, Павел скитается по Италии, Испании и Германии, налаживая связи между группами Сопротивления. Деятельность его, сначала чисто антифашистская, приобретает характер борьбы против мирового зла, и в конце концов он едет в Нью-Йорк, считая, что именно там, в центре империализма, он должен основать повстанческую группу. Его предают, арестовывают и казнят. Предателем же оказывается святой Лука, слащавый двурушник, паразитирующий на памяти о героизме партизан.

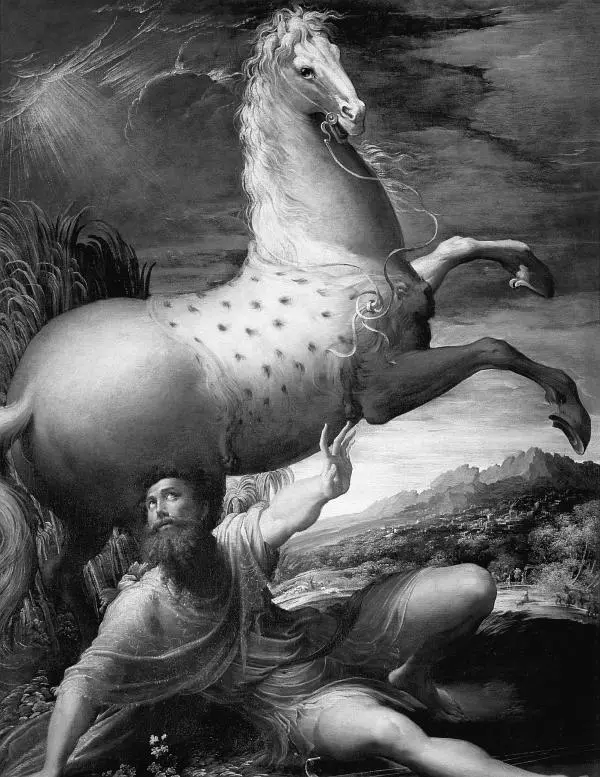

Сюжет преображения неверного Савла в праведного Павла, рассказанный в Деяниях апостолов, изображался сотни раз. Чаще всего – среди размётанной толпы воинов: Брейгель в своей версии «Обращения Савла» из Музея истории искусств в Вене, перенеся путь в Дамаск в Альпы, заткнул упавшего Савла в самую глубь композиции, так что он и различим с трудом. Реже Павел изображался в одиночестве, лучшее изображение подобного типа – картина Пармиджанино в том же венском музее. На картине крупный мужчина с мускулистыми ногами и ухоженной бородой, одетый роскошно и ярко в розовую короткую тунику и прозрачный желтый расшитый плащ, как шаль накинутый на плечи, распластался у ног сказочной белой лошади. Огромный светлый лошадиный глаз, похожий на отполированный кристалл хрусталя, магнетизирует зрителя, уставившись прямо на него. Лошадь, украшенная шкурой белого леопарда и золотой уздечкой, гордо вздыбилась в полный рост: она уверена, что картина посвящена только ей, что это именно её портрет.

Белая лошадь притягивает к себе. Вспоминается другая картина, написанная на два с половиной века позже, «Ночной кошмар» Иоганна Генриха Фюссли, хранящийся в Доме Гёте во Франкфурте-на-Майне: на груди потерявшей сознание от ужаса девушки сидит ухмыляющийся уродец, а оскаленная морда белой кобылы триумфально ржёт над этой странной группой. Картина – буквальное воплощение смысла французского слова cauchemar, английского nightmare, «ночная кобыла», что означает страшное ночное видение. В «Соннике» Аполлодора говорится, что белая лошадь, приснившаяся больному, несет ему скорую смерть. Белые лошади, проносящиеся в ночном небе, мелькают в английских, ирландских, французских и германских преданиях, сея разрушение. Взвивается на дыбы белая лошадь в «Последнем дне Помпеи» Брюллова, она мечется в рушащемся от землетрясения древнем городе в «Сатириконе» Феллини. Белая масть у лошадей встречается крайне редко и очень ценится. Белые лошади, не светло-серые, но именно белые, называемые «белорождёнными», были прерогативой полководцев. Белый цвет был виден издалека остальным воинам в пыли сражений. Также белая лошадь была непременной принадлежностью триумфа – колесница триумфатора обязана была быть запряжена белоснежными лошадьми.

Пармиджанино. «Обращение Савла»

Белая лошадь – символ могущества и власти Рима: божественные Диоскуры, братья-близнецы Кастор и Поллукс, покровители Рима, когда их увидели на форуме около источника Ютурны в 499 году до н. э., вели на водопой лошадей именно белого цвета. Появление сыновей Зевса и Леды возвестило о победе Рима над латинянами и утверждение его власти над всем полуостровом. Диоскуры и их лошади, украшающие и Кампидолио, и Квиринале, были своего рода Петром и Павлом язычества. Их парное изображение стало таким же символом Рима, как и статуи апостолов на колоннах, поэтому в большинстве «Обращений Савла» вздыбившаяся над ним лошадь, как у Пармиджанино, имеет окрас белорождённой и прототипом имеет мраморы на Пьяцца дель Квиринале. Символика белой лошади происходит из далёкой древности, античная мифология сделала этот образ популярным, но одержимость им христианства определена Апокалипсисом. В нём белый конь упоминается трижды, собирая воедино все три ипостаси римской традиции: как конь всадника войны: «Я взглянул, и вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить» (Откр. 6: 2); как конь всадника смерти: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя „смерть“; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвёртою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными» (Откр. 6:8); и, наконец, как конь всадника триумфа: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нём называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечён в одежду, обагрённую кровью. Имя Ему: „Слово Божие“. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облечённые в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасёт их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и Господь господствующих“» (Откр. 19:11–16).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: