Александр Щуренков - Современное искусство и как перестать его бояться

- Название:Современное искусство и как перестать его бояться

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-109039-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Щуренков - Современное искусство и как перестать его бояться краткое содержание

После прочтения этой книги вы перестанете бояться современного искусства, поймете, как на него смотреть, как о нем говорить и получать удовольствие от похода на выставки. Книга написана доступным увлекательным языком и содержит большое количество интересных фактов и историй, которые будут интересны широкому кругу читателей. Отдельный раздел посвящен тому, как научить детей интересоваться современным искусством.

Современное искусство и как перестать его бояться - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В странах Восточной Европы и Латинской Америки расцвет кинетического искусства пришелся на послевоенное время. Художники, росшие в тени двух мировых войн и жившие в годы холодной войны, искали новые формы проектирования будущего. Одной из представителей направления была художница Лигия Кларк, которая была также известна по своим конструктивистским работам, и тем, что стояла у истоков неоконкретизма. Кларк стремилась интегрировать искусство в повседневную жизнь и много внимания уделяла изучению цвета и пространства. В 1960-х художница создавала скульптуры, которым дала название «bichos» («зверьки»). Арт-объекты задумывались Кларк как живые существа – интерактивные игрушки, способные менять форму.

В СССР первые идеи кинетического искусства были связаны с именем Владимира Татлина. Его проект «Памятника III Интернационалу» сочетал в себе динамичные формы сквозной стальной конструкции с кинетическим эффектом вращения стеклянных тел. Во второй половине XX века кинетическими эффектами занималась группа «Движение». Правда, работы советских кинетистов скорее могли существовать как образцы научно-технических изобретений, а не современного искусства. Одним из интересных российских художников, работавших в этом направлении, был Вячеслав Колейчук. Он исследовал принципы создания парадоксальных визуальных эффектов и возможности динамической формы. К примеру, его скульптура «Стоящая нить» состоит из струны, которая закреплена лишь с одной стороны, но несмотря на это не падает. Держаться вертикально ей помогает система противовесов.

Рекомендация:

изучить творчество таких художников, как Яков Агам, Поль Бюри, Хесус Рафаэль Сото и Жан Тенгли.

Масштабно первыми в своих работах коллаж стали использовали Пикассо и Жорж Брак в 1910–1912 годах, хотя эту технику применяли и задолго до XX века, но в искусстве коллаж начал встречаться как раз в эпоху модернизма. Слово «коллаж» происходит от французского coller, что значит «клей». Название говорит само за себя: это прием в искусстве, который соединяет в одном произведении разные элементы, но помимо только композиции он включает в себя еще и смысл. Анри Матисс, к примеру, описал процесс создания коллажа как «рисование с помощью ножниц». Активно в этой технике работали дадаисты, кубисты и футуристы, которые использовали обрывки газет, плакатов, кусочки ткани и тому подобное. Они наклеивались на готовые живописные полотна или создавались как единая отдельная работа. Коллаж позволил художнику экспериментировать, совмещать несовместимое, выходить за грань обычной живописи, а также эпатировать и удивлять.

В технике коллажа работали не только Пикассо и Брак, но и Курт Швиттерс, Эдуардо Паолоцци, Ричард Гамильтон и многие другие. Фрагмент коллажа Гамильтона «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?» считается первой работой в стиле поп-арт.

Рекомендация:

изучить коллажи Пабло Пикассо.

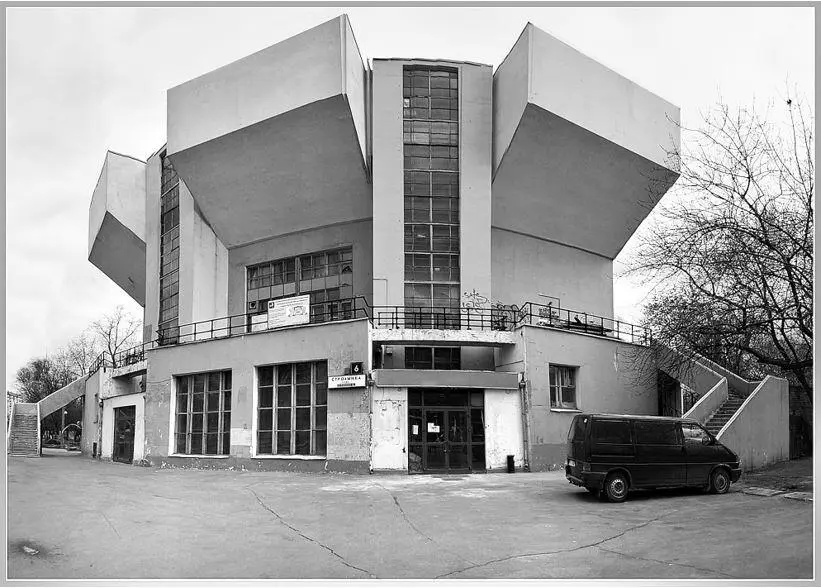

Дом культуры им. Русакова. 1927 г.

Одно из немногих течений в искусстве, которое появилось в России сразу после Октябрьской революции, в момент когда художники особо остро искали новые средства и формы выражения. Как говорили конструктивисты, искусство ради искусства не имеет смысла, и нужно создавать произведения, которые будут служить народу. Демократия и утилитаризм – главные принципы направления, которое противостояло роскоши. Первоначально конструктивизм был одним из направлений в архитектуре, позднее течение распространилось на живопись, графику, скульптуру, книжное производство, плакаты и т. д. Художники, работавшие в этом направлении – Степанова, Родченко, Ган и другие.

Рекомендация:

вбить в поисковике «здания в стиле конструктивизма» и изучить их.

Самое простое объяснение термина «концептуализм» – это искусство, в котором идея важнее, чем исполнение. Несмотря на свою предельную упрощенность, оно передает способ, с помощью которого можно понять эти произведения. На первый план выходит интеллектуальная интерпретация, подкрепленная опытом и знаниями. Вместо того, чтобы создавать красивые картины, концептуалисты создавали смыслы. Они часто использовали уже готовые предметы, создавая инсталляции, но вкладывали в них совсем другой смысл, чем был заложен в этих предметах их утилитарными функциями изначально. Сол Левитт в статье 1967 года для журнала «Артфорум» предложил такое определение концептуального искусства: «цель художника, занимающегося концептуальным искусством, – сделать свою работу интеллектуально интересной для зрителя, и при этом не затрагивающей его душу».

Отправной точкой концептуализма принято считать творчество Марселя Дюшана, но при этом в отличие от многих художественных направлений концептуализм развивается и сегодня, а художники продолжают спорить, что может являться искусством, а что нет. Хотя здесь достаточно вспомнить создателя минимализма Дональда Джадда, который завещал, что «ежели кто-нибудь назвал что-либо искусством, то это и будет искусство».

Особое место в истории занимает московский концептуализм – одно из самых заметных и ярких явлений в российском искусстве. Как мы уже говорили, концептуализм возник в 1960-х годах на родине поп-арта в Америке, а в 1970-х годах проник в художественную культуру других стран – появился в Италии, Германии, Франции, Восточной Европе, Японии, Латинской Америке и, конечно, России. При этом важно понимать, что московский концептуализм развивался в изоляции от другого мира, причиной этого был «железный занавес», и в отличие от западного концептуализма наши соотечественники не представляли собой единую арт-группу. Особенностью советского концептуализма стал литературоцентризм, характерный для нашей культуры: художники активно использовали прием смешения языка и клише советской идеологии и авангарда. Во второй половине 1970-х и в начале 1980-х излюбленной темой московских концептуалистов стал советский образ жизни. Работы Кабакова, Булатова, Монастырского, Пивоварова, Пригова и Наховой относятся к так называемому романтическому концептуализму – этот термин появился в 1979 году благодаря статье арт-историка и философа Бориса Гройса, опубликованной в журнале «А – Я». Гройс писал: «И все же не знаю лучшего способа обозначить то, что происходит сейчас в Москве и выглядит достаточно модно и оригинально». А вот Комар и Меламид, Чуйков, Альберт относятся к аналитической ветви.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: