Марк Эткинд - Мир как большая симфония

- Название:Мир как большая симфония

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Искусство»

- Год:1970

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Эткинд - Мир как большая симфония краткое содержание

Мир как большая симфония - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

"Фуга" и "сонаты"

1907–1908

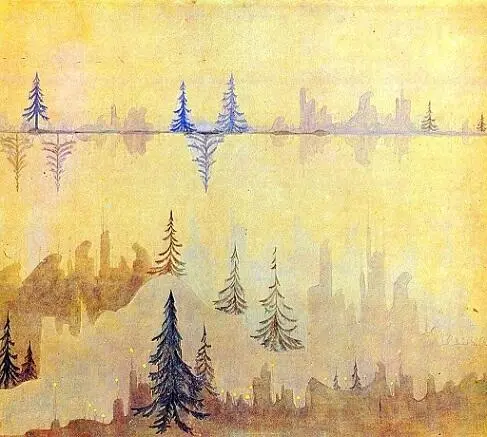

Одна из картин, написанных Чюрлёнисом в этот период, называется «Фугой» .

Ели, холмы, какие-то замки, вода. Лирический пейзаж, полный спокойствия и тихой гармонии. Впечатление примерно такое, какое бывает от неприхотливой природы Литвы в сизой дымке весеннего утра. Но художник даже не стремится создать иллюзию уголка природы, оптически передать пространство и перспективу, запечатлеть игру света и тени. На первый взгляд картина выглядит не очень ясной формулой каких-то смутных жизненных ощущений, переживаний и мыслей.

«Фуга» еще дальше, нежели другие работы Чюрлёниса, отходит от живописи, в которой «все сказано»; мнение о том, что понять художника трудно, вызвано главным образом произведениями этого круга. Название картины подчеркивает: «Фуга» связана с музыкой. Между тем еще Бенуа сказал, что Чюрлёнис производит какое-то «литературное» впечатление, что картины его надо читать одну строку за другой. Несомненной повествовательностью, хотя и скрытой, веет и от «Фуги» . Но «прочитать» картину сложно. Художник использует здесь новый язык для выражения своих идей и чувств. Для истолкования этой своеобразной живописи нужны особые ключи.

Может быть, искать их, как и новый «словарь» художника, следует прежде всего в живописном строе картины?

Как Римский-Корсаков с его активным музыкально-цветовым мышлением, как Скрябин, творческий процесс которого невозможно представить себе вне характерных для композитора параллельных цвето-звуковых образов, Чюрлёнис обладал «цветным слухом». Есть достоверные свидетельства того, насколько интенсивными были его звуко-цветовые ассоциации, его «цветное видение» при восприятии музыки. 40 40 См. об этом в кн.: N. WоrоЬiоw. M. К. Ciurlionis, der litauische Ma;er und Musiker. Kaunas und Leipzig, 1938.

По отношению к «Фуге»(как и ко многим другим работам художника) термин «живопись» может быть применен, однако, лишь с известной условностью. Тускловато-бледные, анемичные краски. Хрупкие, еле уловимые нюансы цвета и тона. Серовато-голубой колорит и золотистая фактура проклеенной бумаги. Все прорисовано бережным прикосновением карандаша. Легкий графический контур очерчивает форму — так примерно, как это бывает в литовском витраже. Пожалуй, цветовое содержание здесь лишь поддерживает, но, конечно, не рождает впечатления «музыкальности». Недаром впечатление это в значительной мере сохраняется даже при черно-белом воспроизведении картины.

Присмотримся к композиции «Фуги» .

В ее структуре, как и в некоторых других картинах этой поры (триптих «Лето» , центральная часть триптиха «Мой путь» ), бросаются в глаза четко выраженные ритмические чередования, повторения, акценты. Проведенная через контрасты и соответствия линий, движение тональных и цветовых пятен, пространственных членений, ритмика формы — главное в композиционной организации произведения. Именно линеарный графический ритм, понятый по аналогии с ритмом музыкальным, создает ее своеобразие.

Композиция «Фуги» развивается по трём отчетливо различимым горизонтальным ярусам. Вглядитесь, и вы заметите: каждый из них вполне самостоятелен, у каждого «своя» земля, «свои» деревья, «свое» небо. В то же время ритмический пульс и пластические мотивы во всех ярусах повторяются, варьируются в новых сочетаниях и сопоставлениях. Их связывают воедино и многочисленные восходящие кверху вертикали форм и линий. Все происходит примерно так, как в полифонической музыке, где самостоятельное мелодическое развитие каждого голоса при одновременном и осмысленном взаимодействии всех создает целостность произведения.

Фуга — многоголосное полифоническое произведение, основанное на композиционном принципе имитации, когда мелодия, исполняемая одним голосом, повторяется («имитируется») другим вслед за первым. Ее основное содержание развертывается именно через такое имитационное проведение музыкальной темы каждым голосом фуги. Не естественно ли предположить, что Чюрлёнис, в своем композиторском творчестве часто использовавший музыкальную форму фуги, на определенном этапе своих исканий в живописи мог попробовать применить ее композиционные принципы при работе над картиной? Пластическое ядро картины выражено достаточно рельефно: большая зеленая ель в нижнем ярусе композиции, трактованная объемно и детально. Здесь, в нижнем ярусе, наиболее темном, ночная природа выглядит скованной мертвым сном. Пологие линии холмов перерастают в подобия горок. На тонких стеблях, как звезды, мерцают желтые огоньки цветов — мотив, характерный для художника (мы знакомы с ним по циклу «Зима» ). Взметнувшись вверх зеленым массивом ели, пластический рисунок ночной мелодии развивается во все более усложняющейся конфигурации. В темно-сером силуэте теперь заметную роль играют очертания, напоминающие склонившуюся фигуру человека, сидящего на высоком пьедестале: эти скованные мертвым сном на своих тронах короли литовского фольклора, олицетворяющие ночь и ночной холод, встречаются и в других картинах Чюрлёниса. Нетрудно различить и контуры тянущейся из земли руки с поднятым указательным пальцем. Все эти мотивы чередуются в довольно монотонном ритме, построенном на коротких интервалах и плавной игре форм.

Фуга. 1908

Но вот за этой пластической мелодией встает другая. Повторяя и варьируя рисунок основной темы, второй ярус композиции развивает, усиливает, расширяет се звучание. «Имитационный» склад его построения уже не может вызвать сомнений. Здесь возникает и растет серовато-сиреневый силуэт с подчеркнутой контрастностью форм и масштабов, с мощными всплесками, перепадами и обострениями основного ритма. Те же мотивы уже не чередуются в мелодически-спокойном развитии, они меняют пропорции, то увеличиваются, удлиняются, то сокращаются, их цветовая наполненность может быть активной, насыщенной, а может превратиться и в еле различимую тень. Плоский, как в витраже или народном орнаменте, узор елей, толпа спящих королей, вздымающиеся к небу руки, длинные вертикали стеблей с желтыми огоньками… Все это, многократно повторяемое в разных ритмических транскрипциях и тональностях (сиренево-серая, темно-сиреневая, голубая, белесая), находит одно на другое, сталкивается и сплетается в разрастающийся хор, в котором, помимо ведущего, звучат и сильные сопровождающие «голоса». (Примерно так в музыкальной фуге звучит стретта: в проведении темы участвуют различные голоса, причем последующий вступает, не дождавшись окончания темы в предыдущем голосе.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Азов - «Мир приключений» 1987 (№30) [Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов]](/books/266801/mark-azov-mir-priklyuchenij-1987-30-ezhegodnyj.webp)

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/1091919/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr.webp)