Стюарт Исакофф - Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации

- Название:Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT, CORPUS

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-091223-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стюарт Исакофф - Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации краткое содержание

Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

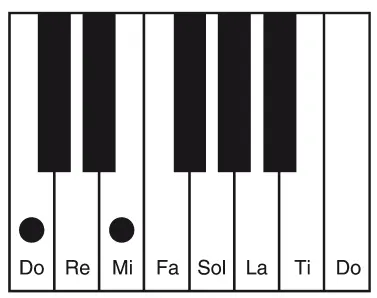

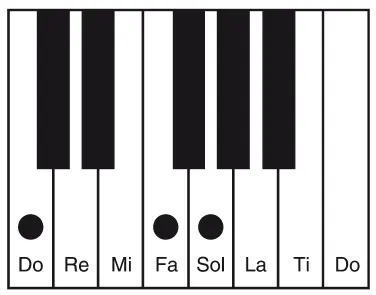

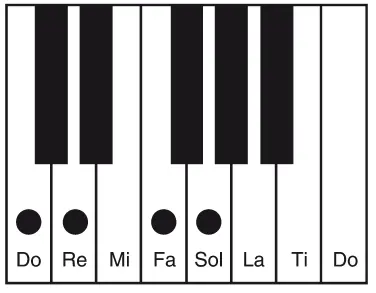

Новые “английские” созвучия назывались терциями. Найти терции на клавиатуре, опять-таки, можно, отталкиваясь от ноты до. Музыкальное расстояние, или интервал, от до до ми (или от фа до ля, или от соль до си) – это чистая терция. Ее звуки колеблются в соотношении 5:4. В обратной проекции – от верхней ноты к нижней – этот интервал был использован Бетховеном в знаменитых “раскатах грома”, открывающих его Пятую симфонию: ми-ми-ми-ДО! А народная песня “ Kumbaya ” демонстрирует чистую терцию в первых же своих восходящих нотах.

Звучание этого интервала – мелодичное и текучее: не прозрачное, как у квинты (от до до соль), но более сгущенное, почти осязаемое. Если широкое созвучие квинты символически соединяет земную пыль с небесной сферой, то звук терции заполняет этот объем чем-то нежным и теплым: в каком-то смысле это мелодия человеческого сердца.

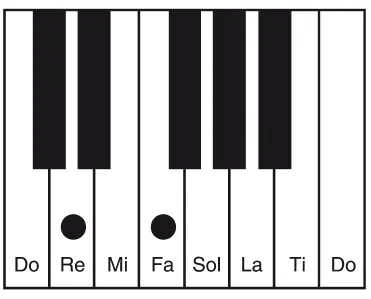

Строго говоря, существует два типа терции. Малая терция, с соотношением тонов и их колебаний 6:5, образуется между ре и фа или ми и соль. Расстояние между нотами здесь короче, чем в большой терции, на один полутон: так называется минимальное расстояние между двумя нотами на клавиатуре. Если сопоставлять звуки с цветами, малая терция будет темнее и глубже большой. В музыке эпохи романтизма она ассоциируется с такими чувствами, как меланхолия или страсть – в наши же дни это один из столпов, на которых держится блюз. Безумно печальный похоронный марш из сонаты Шопена си-бемоль-минор стартует – после четырехкратного повторения самой первой ноты – именно с малой терции.

Уже в XIII веке англичане обнаруживали склонность к терциям и их зеркальным отражениям – секстам (чтобы взять на клавиатуре сексту, поднимите до на одну октаву, так что оно окажется выше, чем ми – получится уже не терция, а именно секста). Хотя в пифагорейском музыкальном учении они не считались консонансными аккордами, один английский автор (известный как Аноним IV) около 1280 года писал, что именно эти созвучия на слух приятнее всех прочих. Впервые они возникли вовсе не в теоретических исследованиях, но в динамично развивающейся народной музыке: людям нравился их звук. По словам одного из наблюдателей, чем чаще они использовались в песне, тем веселее она звучала.

Терции встречаются уже в самых ранних образцах музыки, написанной для органа. В собрании XIV века, известном как “Робертсбриджский кодекс”, есть композиции, в которых последовательности терций движутся параллельно друг другу (как летящие клином журавли), и точно так же они использовались в вокальных произведениях. Немецкий органист XV века Конрад Пауманн (еще один слепой музыкант необычайного таланта) подхватил этот прием и в своих органных сочинениях применял одновременно терции и квинты, получая на выходе полноценные трезвучия (или аккорды из трех нот), которые позже легли в основу музыки следующей эпохи.

Использование этих созвучий на механических инструментах, которые в то время постоянно становились больше и по размеру, и по диапазону, было вполне естественным. Однако именно оно обозначило водораздел: тот момент, когда печально известный музыкальный парадокс начал приносить музыкантам реальные проблемы.

Чтобы понять, почему это происходило, представим себе виртуальную клавиатуру. Первый шаг – сборка всех частей: дерево для клавиш и корпуса, перья, которые будут защипывать струны, и разумеется, сами струны разнообразной длины. Каждая струна будет колебаться со своей уникальной частотой; чем она длиннее, тем ниже будет звук.

Возьмем для начала струну средней длины и присвоим ей ноту, которую мы называем “до” (сейчас есть стандартная длина струны для до, но мы находимся в Средневековье и собираем средневековый инструмент). Чтобы затем установить верные длины для прочих нот на клавиатуре, вспомним о пропорциях, найденных Пифагором. Для ноты соль, которая находится выше на расстоянии чистой квинты, мы используем более короткую струну, которая будет относиться к до как 3:2. Иными словами, наша струна-соль (при условии, опять-таки, что материал и сила натяжения всех струн одинаковы) будет на треть короче струны-до.

Струну для ноты фа мы подберем, использовав формулу чистой кварты от до: они будут соотноситься друг с другом как 4:3.

Затем найдем нужную струну для ноты ре, отступив от уже имеющейся у нас ноты соль чистую кварту вниз. И вновь пропорция будет 4:3, более низкая нота получит в свое распоряжение более длинную струну.

Пока все идет как по маслу. Вскоре, однако, возникают трудности – например, с определением длины струны для ноты ля. Ведь вариантов уже больше одного. К примеру, ля находится на расстоянии чистой квинты от ре, и их соответственные длины должны образовать пропорцию 3:2. Однако ля также представляет собой большую терцию от фа, так что этот тон можно сформировать, разместив эти две струны в соотношении 5:4. Проблема в том, что при выборе этих вариантов звуки получатся разными. И какой же из них является настоящим ля?

Это – самый важный вопрос. Интервал между фа и ля, созданный в пифагорейской настройке – то есть через последовательность чистых квинт (3:2), – будет немного шире той “чистой” терции (5:4), которая так приятна на слух, и в результате его звучание куда менее красиво – оно оказывается резковатым, немного кислым. С другой стороны, то ля, которое так прекрасно сочетается в большой терции с нижним фа, образует недопустимый диссонанс в созвучии с нижним ре, то есть со своей квинтой.

Разница между этими двумя вариантами ля называется коммой (в данном случае – Дидимовой, по имени древнего грека, впервые ее описавшего, или синтонической коммой). В грамматике комма, она же запятая, означает паузу – короткую остановку в предложении, предназначенную, например, для того, чтобы набрать воздух в легкие. В музыке этот термин тоже описывает небольшой провал: несовпадение двух тонов, которые близки друг другу настолько, чтобы называться одинаково, однако при этом высчитаны с помощью разных пропорций. И так же, как поставленная не к месту запятая способна убить целую фразу, так и шальная музыкальная комма со скрежетом остановит лирическую тему. Более того, в музыке даже бесконечно малая “дыра” такого рода становится звуковым аналогом гигантской пропасти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Вихрева - Акелдама - кровавое поле битвы [СИ]](/books/453850/elena-vihreva-akeldama-krovavoe-pole-bitvy-si.webp)