Array Коллектив авторов - Исследования в консервации культурного наследия. Выпуск 3

- Название:Исследования в консервации культурного наследия. Выпуск 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-200-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Исследования в консервации культурного наследия. Выпуск 3 краткое содержание

Исследования в консервации культурного наследия. Выпуск 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Методика исследования

Для исследований были отобраны чешуйки металла, сохранившиеся на зеркальном диске, а также фрагменты разрушенного валика тыльной части зеркала. Их составы определяли с помощью сканирующей электронной микроскопии на приборе Camebax-SX-50. Для характеристики состава заклепок применяли метод рентгеновской флуоресценции.

Технологию изготовления зеркала изучали с помощью металлографии на микроскопе МИМ-8, для чего использовали образцы, на которых ранее определяли состав. Шлифы готовили по обычной методике с помощью последовательной обработки на различных номерах шлифовальной бумаги, для полировки применяли сукно, укрепленное на шлифовальном кругу, которое смачивали взвесью окиси хрома в воде. Некоторые шлифы располагались непосредственно на различных участках зеркала – на головках заклепок и на центральной выпуклости. Их полировку осуществляли с помощью укрепленного на микродрели фетрового валика, на который наносили пасту с трехокисью хрома. Для травления применяли реактив состава:

К 2Сг 20 7– 2 г, H 2S0 4-– 8 мл, NaCl – 4 мл, Н 20 – 100 мл.

Результаты исследования

Состав

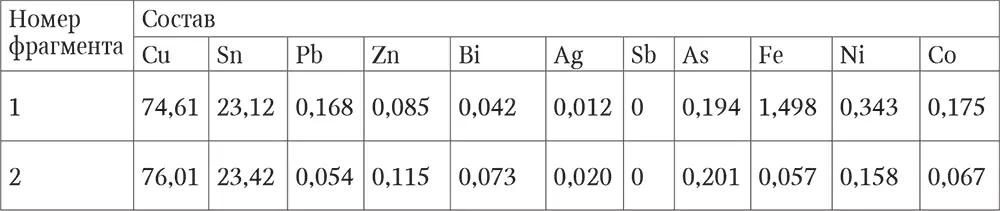

Сведения о химическом составе двух частей зеркала, приведены в Табл. 1. (фрагмент 1 отобран от тыльной части зеркала, фрагмент 2 – от зеркального диска).

Таблица 1. Составы фрагментов двух частей зеркала из Мечетсая

Как видно из приведенной таблицы, обе части зеркала изготовлены из весьма близкой по составу высокооловянной бронзы, содержащей в качестве единственной легирующей добавки 23,12 % олова (фрагмент 1) и 23,42 % олова (фрагмент 2). Отметим также насыщенность металла примесями, концентрации которых в обеих частях зеркала схожи. Заклепки отформованы из оловянной бронзы, содержащей 8 % олова.

Технология изготовления зеркала

Металлографическое изучение различных частей зеркала выявило одинаковую по характеру микроструктуру, отличавшуюся лишь по степени коррозионного разрушения. На шлифах были видны области α-фазы, содержащей двойники отжига. Во фрагменте 2, металл которого не подвергся коррозии, α-фазы располагалась на игольчатом мартенситном фоне ß-фазы (ил. 3, 1 ), во фрагменте 1 ß-фаза полностью перешла в продукты коррозии, частичной коррозии подверглась также и α-фаза (ил. 3, 2 ). Центральная выпуклость на верхней части зеркала имела такую же микроструктуру, как и фрагмент 1. На шлифах фрагментов 1 и 2 были заметны голубые включения, электронномикроскопическое исследование которых показало, что это – сульфиды меди. Они часто обнаруживаются в структуре металла, выплавленного из сульфидных руд.

Отмеченные выше признаки микроструктуры свидетельствовали, что обе части зеркала получены с помощью горячей ковки с последующей закалкой, т. е. отформованы из музыкальной ß-бронзы.

Эта технология является трудоемким процессом и требует от мастера хорошего владения навыками обработки высокооловянных бронз [8]. Основная технологическая трудность обусловлена тем, что в литом состоянии бронзы, содержащие 20–23 % олова, твердые и хрупкие; они поддаются ковке только в узком интервале температур, нижний порог которого должен составлять не менее 520 оС, а верхний практически соответствует 700 оС. После горячей ковки бронз и их последующего охлаждения на воздухе в сплаве формируется твердая хрупкая составляющая – эвтектоид. Чтобы его растворить, необходимо повторно нагреть бронзы выше 520 оС, а затем быстро охладить их в воде, т. е. закалить. После закалки твердость бронз несколько снижается, а пластичность возрастает, поэтому закаленные бронзы можно подвергать слабой холодной ковке, гравировке и т. п. Вероятно, цикл изготовления зеркала-погремушки включал следующие операции:

1. отливка двух дисков-заготовок необходимой толщины; при этом не исключено, что первоначальная толщина дисков равнялась высоте центрального выступа на тыльной стороне зеркала (примерно 5 мм);

2. горячая ковка (или циклы ковок) заготовки до необходимой толщины (1–2 мм);

3. формирование полых валиков на тыльной стороне зеркала с помощью горячей ковки на специальной оправке; вероятно, для предотвращения охлаждения заготовки оправку нагревали.

4. закалка между циклами ковки заготовок;

5. снятие окалины, возникшей после последней закалки, и окончательная полировка;

6. высверливание дырок на обеих частях зеркала;

7. нанесение рису нка в пространстве между валиками на тыльной стороне зеркала; 8. соединение двух частей зеркала с помощью заклепок.

Можно предположить, что вследствие трудоемкой технологии изготовления количество зеркал-погремушек было невелико, и они, вероятно, высоко ценились.

В памятниках более позднего времени зеркала-погремушки не встречаются. Они были вытеснены близкими им по типологии и существовавшими одновременно с ними цельными зеркалами с валиком по краю диска, выпуклостью в центре и ручкой-штырем; эти изделия также получали из музыкальной ß'-бронзы и они, возможно, являются упрощенным вариантом зеркал-погремушек.

Обсуждение результатов и выводы

Проведенные нами ранее исследования зеркал показали, что по своим химико-технологическим характеристикам зеркало-погремушка из Мечетсая относится к обширной группе цельных высокооловянных горячекованых зеркал (167 экземпляров), которые обнаружены в сарматских могильниках Приуралья и Поволжья, а также в захоронениях кочевников и земледельцев Центральной Азии. Эти находки относятся к широкому хронологическому периоду от IV в. до н. э. до III–VI вв.н. э. и представлены различными типологическими вариантами, характерными для зеркал скифо-сарматского времени [9–11].

Горячекованных высокооловянных зеркал, синхронных мечетсайскому, немного. В Приуралье они найдены в том же могильнике Мечетсай (к. 8, п. 3 и п. 5; к. 6, п. 2), а также в сарматских могильниках Оренбургской области (Филипповка 1, к. 11, п. 1; к. 15, п. 1 и п. 4; к. 25, п. 1; Прохоровка 1, к. 2, п. 6; к. 6, п. 2 и п. 3; Бердянка 5, п. 2 и п. 3). По своей типологии мечетсайские зеркала – это изделия с валиком по краю диска, зеркало из к. 6, п. 2 имеет также выпуклость в центре диска.

В Центральной Азии ранние находки обнаружены в Восточном Приаралье в могильнике Та гискен, к. 6, п. 9 (VI–IV вв. до н. э.), на городище Баланды I (IV–III вв. до н. э.) и в Хорезме (Кой-Крылган-Кала, к. 53, п. 115 и к. 55, п. 206, могильник Туз-Гыр, к. 19), датируемых IV–II вв. до н. э. Все они имеют валик по краю диска, находки из могильника Кой-Крылган-Кала близки по типу к мечетсайскому зеркалу наличием выпуклости в центре и ручки-штырь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: