Мария Семенова - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-389-04288-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Семенова - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

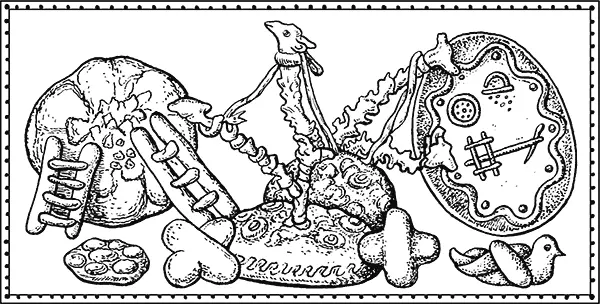

Кроме того, ту же репу, например, можно есть и сырую, а зерно требует тепловой обработки. Его надо хотя бы поджарить. А чтобы сварить простейшую кашу, нужно обеспечить «союз» Огня, Воды и зерна – продукта Земли. Все эти три сути были для славян Божествами, всем трём поклонялись. Сладкая (сваренная на меду) каша, заправленная ягодами, являлась древнейшей языческой ритуальной едой: она несла мощную идею плодородия, победы над Смертью, вечного возвращения Жизни. Уместно напомнить здесь о Яриле и о «воскресающем» зерне, которое только радуется собственным «похоронам». В священной каше с зерном соединяется ещё и мёд – один из символов «живой воды» у самых разных народов, и ягоды, также связанные с идеей «неисчислимого» плодородия. И вся эта символика «прочитывалась» древними так же легко, как мы читаем вот эту книжку, сразу схватывая смысл и не думая про каждую букву!

Стоит ли удивляться, что языческая каша прекрасно вписалась в христианские ритуалы и доныне живёт под названием кутьи, которой угощаются на поминках? Разве что вместо мёда кладут теперь сахар, вместо лесных ягод – изюм, а вместо цельной пшеницы – рис…

Другой древнейшей ритуальной едой с незапамятных пор у славян были блины. Учёные-языковеды пишут, что произношение слова «блин» – искажённое: когда-то оно произносилось «млин» и происходит от того же корня, что «молоть» и «мелкий», обозначая таким образом пищу из размолотого зерна. Возможно, первоначально муку или мелко раздробленное зерно заваривали кипятком и ели ложками, потом однажды пролили на раскалённые камни очага и обнаружили, что новая еда очень вкусна. В блинах, как и в каше-кутье, заключены те же священные сути, а кроме всего прочего, румяный, круглый блин отчасти схож с Солнцем, «умирающим и воскресающим» каждую зиму. Вот почему и доныне блины пекут опять-таки на поминках и ещё на Масленицу, когда празднуется победа над злой Богиней Мораной – холодом, смертью и тьмой, празднуется воскрешение Солнца, Жизни, Весны…

Освоив приготовление каш и блинов, древнейшие предки славян так или иначе вышли и на хлеб.

Хлеб унаследовал все священные свойства, о которых только что говорилось, но многое и добавилось. Всем нам случалось видеть (и трогать руками) тесто, приготовленное для пирога. Если же не случалось – полюбопытствуем. Оно кажется совершенно живым – тёплое, нежное, дышащее. О поверьях, связанных с тестом и хлебом, учёными написано множество книг; сколько-нибудь полно пересказать их здесь невозможно. Вот хотя бы некоторые воззрения. Возвращаясь домой с похорон, наши предки старались первым долгом заглянуть в квашню с тестом, чтобы священная сила Жизни изгнала Смерть за порог. На квашню, покрытую подушкой, перед свадьбой усаживали невесту, чтобы новая семья жила весело, богато, дружно и многодетно. Вынимая хлебы из печи, примечали, в какую сторону наклонились макушечки ковриг: если вовнутрь печи – к прибытку в доме, наружу – к разорению и беде. На свадьбах перемешивали хлеб, испеченный в доме невесты, с хлебом, испеченным в доме жениха: быть двум семьям отныне «хлебами из одной печи»… О том, что это было не просто иносказанием, подробнее рассказывает глава «В едином хлебе». А почему молодых осыпали зерном, я думаю, теперь понятно и без подсказки.

А вот как в древней Англии определяли преступника: давали подозреваемому съесть сухую корочку хлеба. И если он внезапно давился, – значит, был виноват. Сегодня мы объяснили бы это волнением преступника, боящегося разоблачения, но в древности не сомневались, что святой хлеб сам указывает злодея…

Упомянув об Англии, вспомним два хорошо известных всем слова: «леди» (lady) и «лорд» (lord). Оказывается, они имеют к хлебу самое непосредственное отношение. Вот что можно прочесть в толковых словарях английского языка: «леди» в первоначальном значении – это попросту «та, что замешивает тесто для хлеба»; «лорд» же – «хранитель хлебов». Когда в древней Англии разводилась супружеская пара, муж получал из домашнего имущества весь хлеб, выпеченный к моменту развода. А жена – всё тесто, ещё находившееся в квашне!

А что такое «коровай»? Да-да, это слово правильнее писать именно так, а не «каравай», как мы привыкли. Уже было рассказано, как язычники в необходимых случаях приносили в жертву животных, в частности коров и быков. Однако бывало и так, что требовалось умилостивить Богов, а жизнь не позволяла расстаться с коровой-кормилицей. Вот тогда и лепили из теста изображение коровы, а позже – хлеб, увенчанный рожками, «коровай». В первые века русского православия Христианская Церковь порицала «молёные», то есть выпеченные с языческими молитвами, короваи, которые приносили в жертву Роду и Рожаницам. Потом борьба эта утихла, смысл её давно позабылся, а короваи остались. Осталось и наше отношение к хлебу…

Вода и Водяной

Живя в краю, изобильном реками и озёрами, речушками и ручьями, болотами и родниками-«студенцами», древние славяне, естественно, выработали целый комплекс религиозного почитания воды, и в чём-то схожие верования бытуют у очень далёких друг от друга народов.

Кто не слышал выражения: «венчаться вокруг ракитового куста»? Оно обозначает «гражданский», то есть не оформленный официально (прежде – церковным венчанием) брак между мужчиной и женщиной. Таким образом русский язык сохранил воспоминание о древнейших языческих браках, заключавшихся у воды, возле священных ракит. Славяне, почитавшие воду, были уверены, что самые нерушимые клятвы – в том числе и клятвы любви – даются близ воды, она им свидетель.

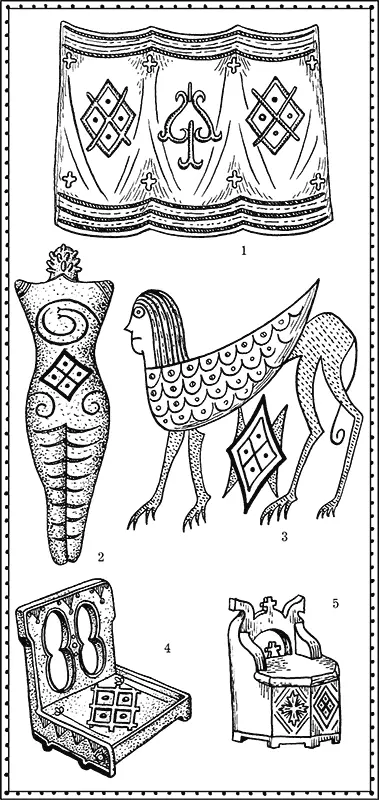

Водой иногда испытывали на суде: истцу и ответчику предлагали войти в воду на семь шагов, при этом виновный, оказавшись перед лицом справедливой и мудрой реки, должен был непременно смутиться и тем себя выдать. Вероятно, именно так нередко и происходило. С помощью воды гадали о будущем и о женихах, наводили и, наоборот, отводили от себя чары… Кстати, сами слова «чародей», «чародейство», по-видимому, происходят от древнейшего обряда вызывания дождя, когда женщины-жрицы поднимали к Небу и выливали на Землю воду из больших «чар» – сосудов. «Чародейство», таким образом, оказывается просто «действием с сосудом, полным воды».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мария Семенова - Царский витязь. Том 2 [litres]](/books/1095506/mariya-semenova-carskij-vityaz-tom-2-litres.webp)