Мария Семенова - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-389-04288-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Семенова - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мы и теперь говорим: «дети», «подростки», «молодёжь», «взрослые», «старики». И это не простые слова. За каждым стоит вполне определённая группа людей со своими обязанностями и правами, особенностями поведения и спецификой одежды. Представьте себе седую бабушку в детском платье, самозабвенно играющую в куклы, или мальчика, переодетого «дедушкой». В лучшем случае это просто смешно. А в древности, когда – не забудем! – религиозные воззрения окрашивали решительно всё, границы таких групп (учёные называют их половозрастными) были очерчены гораздо более чётко и естественный переход из одной в другую обставлялся всяческими ритуалами, предназначенными помочь человеку, уберечь его от воздействия злых сил. То же самое касалось и общественного положения.

О границах, разделяющих пространство, уже говорилось в главе «Домовой». Мы помним, как наши предки относились к этим границам. Теперь поговорим о границах во времени.

По мысли древних людей, человек двигался по своему жизненному пути вовсе не так, как движешься, например, по горной дороге, постепенно приближаясь к вершине. Для них всё выглядело совершенно иначе: человек «исчезал» на одном уровне и «вновь появлялся» уже на другом, уже в новом качестве; он «умирал» и «снова рождался». Зная это, легко понять смысл всем известной процедуры посвящения в рыцари с её знаменитым ударом меча плашмя по плечу. Тем самым символизируется настоящий смертельный удар и новое рождение: прежний человек «умирает», а с колен поднимается уже рыцарь. От этих же корней происходят современные ритуалы «посвящения» в студенты, в мастера и так далее.

В знак того, что человек и в самом деле «заново родился», он должен был сменить буквально всё – от одежды до имени. Имя и до сих пор изменяют, принимая монашество. Бывают «тронные» имена у королей, римских пап и иных светских и духовных владык. Бывают псевдонимы – литературные, сценические, спортивные. Пожалуй, особенно характерны конспиративные клички, предназначенные для того, чтобы избежать опасности отнюдь не мистической…

По сей день существуют виды одежды и её отдельные элементы, присущие только членам определённых групп. Например, военная форма, одеяния священнослужителей, просто приверженцев некоторых религиозных течений или даже кольцо на руке человека, состоящего в браке. Всё это – отголоски языческой древности, когда на протяжении физической жизни «умирали и рождались» несколько раз.

Зато и естественная биологическая смерть не воспринималась язычниками как окончательная гибель, полное исчезновение человека. Смерть была для них ещё одним переходом в новое качество, когда разрушалось тело, но бессмертная душа оставалась неприкосновенной. Кроме того, душа вполне могла возвратиться, войдя в новорожденного младенца. Вот почему во все времена и у всех народов детям старались давать имена прославленных, уважаемых предков (потом эта традиция распространилась и на чужих, но знаменитых людей), и сейчас нередко называют малыша «по дедушке» или «по бабушке». Только теперь чаще всего это для нас простая дань обычаю, который не каждый и объяснит…

Рождение

Забота о ребёнке начиналась задолго до его появления. Испокон веку славяне старались оградить будущих матерей от всевозможных опасностей, в том числе и сверхъестественных. Так, если муж был в отъезде, молодой женщине советовали подпоясываться его поясом и на ночь укрываться чем-нибудь из его одежды, чтобы «сила» мужа охраняла, оберегала жену. В последний же месяц перед родами ей не рекомендовалось выходить со двора, а лучше и из дому, чтобы Домовой и священный Огонь очага всегда могли прийти ей на помощь: жуткие истории рассказывались о злых колдунах, способных своим волшебством похитить дитя прямо из материнского чрева или подменить его детёнышем ведьмы – злобным уродцем… Одним словом, о наступившей беременности и тем более о сроке родов посторонним совсем незачем было знать.

Зато сама женщина, ждущая ребёнка, считалась любимицей Богов, способной приносить счастье. Её охотно приглашали в сады угоститься яблоками: если беременная отведает плода с молодой яблони, впервые принесшей урожай, эта яблоня весь свой век будет обильно плодоносить…

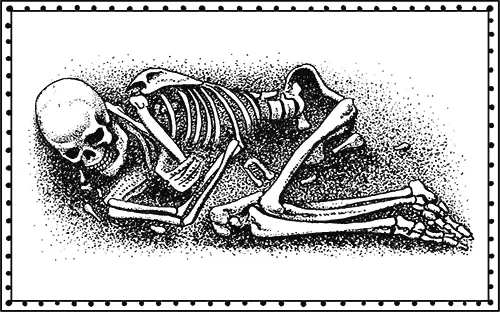

Но вот наступал срок ребёнку появиться на свет. Древние славяне верили: рождение, как и смерть, нарушает невидимую границу между мирами умерших и живых. Понятно, что такому опасному делу незачем было происходить вблизи людского жилища. У многих народов роженица удалялась в лес или в тундру, чтобы никому не повредить. Да и у славян рожали обычно не в доме, а в другом помещении, чаще всего – в хорошо истопленной бане. А чтобы материнское тело легче раскрылось и выпустило дитя, женщине расплетали волосы, в избе же раскрывали двери и сундуки, развязывали узлы, открывали замки. Надо думать, психологически это помогало.

Роженица, невольно «отворяющая дверь» в иной мир, у многих народов из-за этого считалась «нечистой». Уже говорилось, что в современном восприятии это слово неточно, ибо речь идёт не о чём-то нехорошем, а только о повышенной уязвимости для злых сил, всегда ждущих случая наделать людям беды. Находиться рядом с роженицей было просто «опасно». Во все времена перед другими людьми, перед любящим мужем был выбор – помогать женщине или думать только о себе. И конечно, во все времена находились такие, чей выбор был благороден. О них сохранилось немало рассказов.

У славян эпоху строгого уединения роженицы хронисты уже не застали. Здесь будущей матери обычно помогала немолодая женщина, опытная в подобных делах. Непременным условием было, чтобы она сама имела здоровых детей, желательно – мальчишек. Кроме того, при родах нередко присутствовал… муж. Теперь этот обычай возвращается к нам в качестве эксперимента, заимствованного за границей. Между тем древние (и даже не столь древние) славяне не видели ничего необычного в том, чтобы рядом со страдающей, испуганной женщиной был сильный, надёжный, любимый и любящий человек.

Бытовал у наших предков и обычай, сходный с так называемой кувадой народов Океании: муж нередко кричал и стонал вместо жены. Зачем? Смысл кувады обширен, но, помимо прочего, исследователи пишут: тем самым муж вызывал на себя возможное внимание злых сил, отвлекая их от роженицы!

…И вот дитя благополучно родилось. Если это был мальчик, пуповину перерезали на топорище или стреле, чтобы рос охотником и мастеровым. Если девочка – на веретене, чтобы росла рукодельницей. Перевязывали пупок льняной ниткой, сплетенной с волосами матери и отца. «Привязать» – по-древнерусски «повить»; вот откуда «повитухи», «повивальные бабки».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мария Семенова - Царский витязь. Том 2 [litres]](/books/1095506/mariya-semenova-carskij-vityaz-tom-2-litres.webp)