Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»

- Название:Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «НЛО»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0303-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» краткое содержание

Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Е.М. Корнеев «Японец». 1809

Е.М. Корнеев «Китайские купцы». 1809

Изданный в 1780–1790-е гг. «свод» академических правил зафиксировал существование «большого вкуса» (универсального и вневременного канона искусства) и «особых вкусов» (канонов, принятых в данном регионе у данных народов). Признание единого для всех времен и народов «вкуса» позволяло утверждать наличие ядра всемирного искусства, знание которого делало зрителя «знатоком изящного». В свое время это ядро начал описывать еще Джорджо Вазари. В его трактовке художники были гениями, которые поднялись над временем, независимые от социальных обстоятельств, локальных культур и экономических условий. Каждый последующий гений развивал достижения предшественников, обеспечивая совершенствование «изящного».

В отличие от «изящного», «приятность» определяла изменчивое во времени художественное пространство, ведь зрительское удовольствие уже тогда признавалось результатом многих факторов [373]. Оно требовало и априорной любви тех предметов, образов и сюжетов, которые изображал живописец, и согласия с их интерпретацией. Соответственно, «особый вкус», по Иванову, это синоним «общего мнения», род договора между зрителями и художниками [374]. Из дальнейших рассуждений на эту тему видно, что в понятии «особый вкус» в неразделенном виде присутствовало и то, что в последующем будет названо «национальная школа живописи», и то, что подразумевает «эстетические предпочтения» зрителей или визуальную культуру народа.

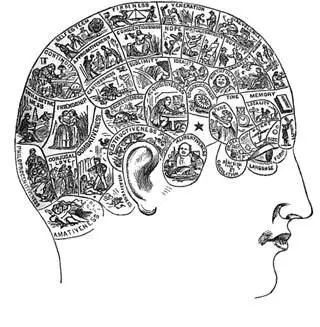

Френологический атлас

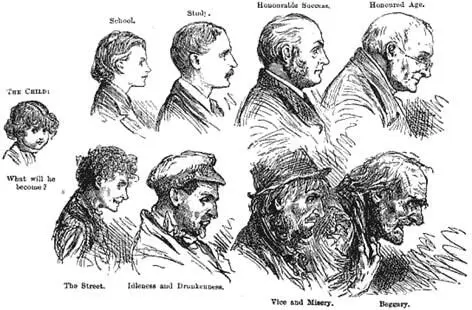

Визуальные указатели возраста и социальной среды

И если большой вкус не учитывал художественные предпочтения потребителей, то местный канон, напротив, ориентировался на их эстетику. Описывая «большой вкус», учебники утверждали идею социального служения художника благу общества. Мастер представлял приятным все полезное и делал ужасным все вредное. Считалось, что социальное зло (к которому учебники относили «грубое невежество, зверский и упорный разум, или дурное сердце») проявляет себя внешне через «гнусность, производящую отвращение» [375]. Добродетель же надо было показать так, чтобы зритель не мог в нее не влюбиться. Поэтому «большой вкус» виделся фильтром, позволяющим расширять территорию добра и не впускать в нее разрушительные начала [376].

А вот «особый вкус» отражал локальные ценности и условия. В нем проявлялись «характерные черты» олицетворявших его народов. Следуярекомендациям Д.А. Голицына, учебник Чекалевского делил мировое искусство на три «школы»: итальянская школа создала идеальные образы, фламандская или голландская – реалистичные, а французская – экспрессивные. Иванов вслед за Р. де Пилем выделял римский, венецианский, ломбардский, немецкий, фламандский и французский «вкусы» [377]. В любом случае, деление основывалось на проявлении в художественном творчестве культурно-психологических различий народов.

В сводном виде они представлены в «Полной грамматике французского языка» Жана-Робера де Пеплие 1689 г. [378], которая на протяжении XVIII в. переводилась на многие языки и присутствует во всех переизданиях русского «Письмовника» Николая Курганова [379]. Очевидно, на этот свод «общего мнения» и опирались тогдашние теоретики искусства при описании художественных «школ». Так, поскольку «всем известно», что французы эмоциональны и легкомысленны, их художественный стиль представлен как лишенный тщательности и продуманности. Итальянцы красивы и наблюдательны, поэтому их письмо отличается эстетичностью и совершенством форм. «Все знают», что голландцы и немцы грубы и педантичны, потому-то они изображают окружающий мир натуралистично. Таким образом, этнические стереотипы стали основанием для «национализации» художественных школ, вернее, для обозначения техники художественного письма как «национальной особенности».

Как видно из учебников, на рубеже веков «русского вкуса» или «русской школы» еще не было. Отечественным любителям изящного очень бы хотелось ее иметь и представлять, однако они не обладали соответствующими основаниями: признанными за «русским народом» характерными чертами и их проявлениями в художественных произведениях местных авторов. Все, что смогли сделать в конце столетия теоретики искусства, – это письменно зафиксировать периферийную роль России в общеевропейском художественном процессе посредством составления списков «отличных» российских художников. Но даже эта процедура потребовала размышлений о том, кого и на каких основаниях следует включать в мемориальную зону. Поскольку основания не были определены, то ответы получились разные. Например, И. Виен (1789) назвал Г.И. Козлова, А.П. Лосенко, П.И. Соколова и И.А. Акимова [380], а Чекалевский – А.П. Лосенко, Г.И. Скородумова, М.М. Иванова, С.Ф. Щедрина, П.И. Соколова, И.А. Акимова [381]. Даже при ограниченности тогдашнего выбора видно, что российское представительство в этих учебниках было не исчерпывающим, а выборочным. Например, в отличие от Виена в списке Чекалевского нет произведений Козлова (хотя тот и был адъюнкт-ректором Академии) и не упомянуто имя Д.Г. Левицкого, вошедшего тогда в зенит своей славы.

Б. де ла Траверс «Соколиная охота». 1780-е гг.

Несмотря на старания мастеров, сохранить за искусством статус эзотеричного знания становилось все труднее. После издания учебных пособий и переводных сочинений по искусству ими могли воспользоваться уже не только учителя и воспитанники Академии, но и многочисленные преподаватели, а также ученики рисунка в военных школах, гимназиях, народных училищах, семинариях и Московском университете. Это увеличило круг людей, считающих себя «знатоками изящного». С одной стороны, данная коммуникативная ситуация расширила пространство действия академического канона, а с другой – популяризация сделала этот канон уязвимым, поскольку открыла для интерпретаций.

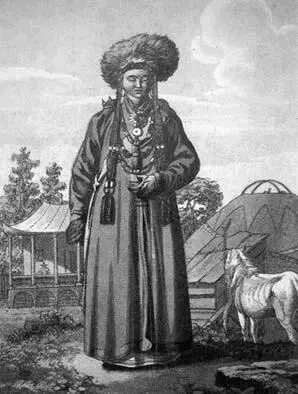

Е.М. Корнеев «Братская татарская девка». 1813

Е.М. Корнеев «Калмыцкая девка». 1809

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: