Александр Прасол - От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава

- Название:От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель: CORPUS

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-43462-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прасол - От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава краткое содержание

О том интереснейшем времени рассказывает ученый, проживший более двадцати лет в Японии и посвятивший более сорока лет изучению ее истории, культуры и языка; автор нескольких книг, в том числе: “Япония: лики времени” (шорт-лист премии “Просветитель”, 2010 г.)

Для широкого круга читателей.

От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На заслуженном отдыхе

Заботы удельных князей

Удельные князья получали в управление земли лично от сёгуна и находились у него на службе. Поначалу они больше служили мечом, но постепенно характер службы менялся. “Всякий князь обязан содержать определенное число войск и употреблять их по повелению императора (имеется в виду сёгун — А. П.)”, — писал Василий Головнин. Позднее на первый план постепенно вышли строительство храмов, участие в земляных работах, борьба с пожарами, охрана замка и другие поручения. В мирное время вассалы и бывшие военные союзники Токугава стали главным трудовым резервом. Подобно тому, как прежде они должны были выставлять определенное число воинов, обученных и экипированных, так после прихода к власти Токугава их обязали организационно и материально обеспечивать выполнение разного рода инженерно-строительных работ. Это был приказ, и его невыполнение влекло те же последствия, что и в военное время — утрату доверия сёгуна и отставку от управления провинцией.

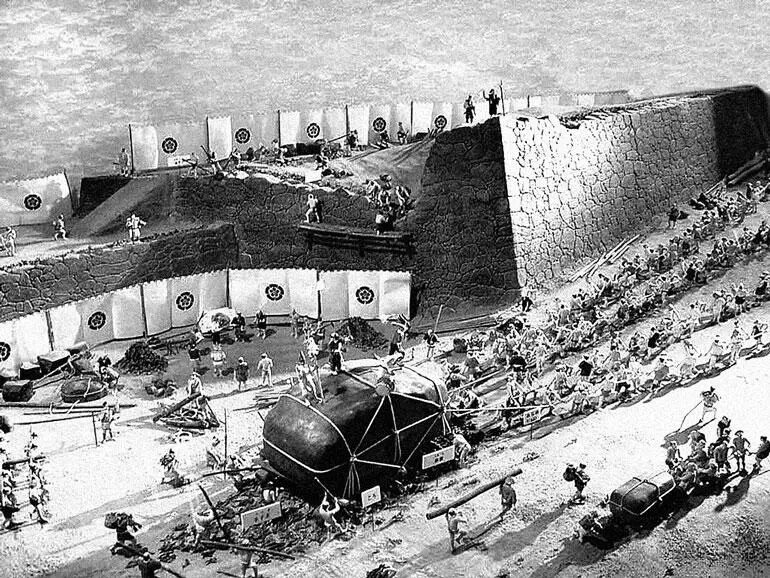

Трудовая мобилизация. На строительстве замка. Макет

Объем трудовой повинности (тэнка бусин) удельных князей зависел от размера и богатства княжества. Токугава Иэясу в свое время ввел норматив “один работник с каждой тысячи коку риса”, то есть княжество с минимальным годовым доходом 10 тысяч коку риса (1500 тонн) было обязано выделить десять работников. Княжеств с годовым доходом менее 10 тысяч коку просто не было. Однако по мере того, как объем работ увеличивался, норматив все чаще стали превышать. Бывало, княжествам приходилось давать одного работника с каждых десяти коку, то есть предоставлять бакуфу в тысячу раз больше людей, чем положено. Понятно, как это сказывалось на местных бюджетах. В 1656 году было решено радикально перестроить столичный замок Эдо. Эта трудовая мобилизация стала одной из самых масштабных и вылилась в настоящее испытание для княжеств. Ее провели из расчета один работник на каждые сто коку риса [Судзуки, 2004]. А вскоре после окончания работ, в 1657 году, замок был уничтожен пожаром.

Трудовую мобилизацию практиковали не только в столице. В Киото, Осаке, Нагоя, в крупных замках Фусими, Такада их тоже регулярно объявляли. Стремясь сберечь трудовые ресурсы своего княжества, удельные князья максимально использовали заезжую рабочую силу — вольнонаемных самураев и беглых крестьян. Их прошлым особо не интересовались, требуя лишь неукоснительного выполнения условий, которые предъявлялись к “порученцам их превосходительства”.

Трудовые мобилизации не были изобретением Токугава; их широко практиковал в свое время Тоётоми Хидэёси. И Токугава Иэясу вместе с Маэда Тосииэ (1539–1599), вторым по значению союзником и вассалом Хидэёси, в 1580-1590-х годах по приказу последнего самолично активно участвовал в строительных и хозяйственных работах. Так что организационные навыки у него были. В своем завещании Иэясу дальновидно прописал: “В случае если большой даймё совершит проступок, требующий взыскания, то, поскольку он не может быть наказан лично, следует на него наложить пеню — например, заставить соорудить какую-либо общеполезную постройку” [Венюков, 1871].

Потребность в “общеполезных постройках” у власти была всегда, поэтому со временем ждать проступков перестали. Трудовая мобилизация изменила характер поручений, но не суть отношений между сёгуном и удельными князьями — она по-прежнему заключалась в службе и личной преданности.

Когда сёгун умирал и его сменял новый правитель, все даймё должны были лично засвидетельствовать ему свою преданность. В ответ сёгун рассылал им верительные грамоты (атэбуми), подтверждающие право на управление княжествами. На рассылку уходило обычно несколько лет. Грамоты были стандартными и различались только именем адресата.

Традиция поручительных грамот сохраняется в японском делопроизводстве и сегодня. Кроме приказа о своем назначении на новую должность, сотрудник непременно получает красиво оформленную, отпечатанную на бумаге высшего качества поручительную грамоту. В ней указываются должность работника и срок его служебных полномочий. Никакой юридической силы эти грамоты не имеют, и их существование можно объяснить только традицией.

При смене власти в удельном княжестве кандидатура нового хозяина утверждалась сёгуном. Для этого следовало сначала отослать в столицу свидетельство о смерти предыдущего удельного князя и выдержать срок официального траура. Затем в бакуфу отправлялось письмо с указанием имени вероятного преемника, и с некоторой задержкой, обусловленной этикетом, он выезжал туда сам для введения в права наследования. Обычно на все это уходило два-три месяца, но иногда процедура так затягивалась, что и преемник успевал отойти в мир иной, не получив пост.

В конце XVII века в небольшом княжестве Мацуяма, в провинции Битю (современная префектура Окаяма), правил даймё по имени Мидзуноя Кацуёси (1663–1693). В 1693 году князю исполнилось 30 лет, и, поскольку законных наследников у него еще не было, он решил усыновить дальнего родственника. К октябрю 1693 года определили кандидатуру преемника. И тут князь, не отличавшийся крепким здоровьем, умер. Пока шла переписка с сёгунатом и траурные мероприятия, в ноябре того же года заболел и умер 13-летний приемный сын — тот самый дальний родственник, не утвержденный еще в правах наследования. Лишившийся главы клан спешно подобрал другого наследника — сына одной из княжеских наложниц — и объявил преемником его. Но нет: согласно закону, наследника должен был назначить действующий глава семьи, будучи в здравом уме и твердой памяти. А поскольку этого сделано не было, земли княжества были конфискованы. Сёгун мог взять их себе или передать другому клану, более аккуратному в делах наследования. Однако Мидзуноя Кацуёси имел хорошую родословную и ранг хатамото, поэтому сёгунат пошел на компромисс: младшему брату умершего князя в праве наследования отказали, но сохранили за ним ранг хатамото и небольшую часть земель с доходом в 15 раз меньше прежнего.

Спустя четыре года после падения клана Мидзуноя в похожую ситуацию попал клан Мори, владевший княжеством Цуяма (провинция Мимасака, современная префектура Окаяма). Князья Мори были раза в три богаче Мидзуноя. Тогда во главе клана стоял Мори Наганари (1671–1697). Своих детей он тоже не имел, поэтому взял на воспитание родственника и заблаговременно, с соблюдением правил, назначил его преемником. Наганари тоже рано умер, в 26 лет. Через положенное время молодой наследник Сэки Моротоси отправился в столицу за подтверждением полномочий, но в пути впал в нервное расстройство и потерял рассудок. Поскольку другого дееспособного наследника не было и назначить его не представлялось возможным, сёгунат конфисковал земли княжества. За кланом Мори сохранили титул даймё и наделили владениями с годовым доходом в 8 раз меньше прежнего.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Прасол - Сёгуны Токугава. Династия в лицах [litres]](/books/1143862/aleksandr-prasol-seguny-tokugava-dinastiya-v-licah.webp)