Александр Прасол - От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава

- Название:От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель: CORPUS

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-43462-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прасол - От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава краткое содержание

О том интереснейшем времени рассказывает ученый, проживший более двадцати лет в Японии и посвятивший более сорока лет изучению ее истории, культуры и языка; автор нескольких книг, в том числе: “Япония: лики времени” (шорт-лист премии “Просветитель”, 2010 г.)

Для широкого круга читателей.

От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот обычный бюджет княжеского каравана, возвращавшегося в 1812 году из столицы в уже упоминавшееся княжество Тоттори:

• жалованье вассалам — 847 рё;

• транспортные расходы — 492 рё;

• закупки — 387 рё;

• переправы — 134 рё;

• ночевки — 97 рё.

Итого: 1957 рё за 22-дневный переход [Дайэдо, 2007].

В большинстве княжеств расходы, связанные со службой и проживанием князя в столице, вместе с транспортными издержками превышали половину годового дохода. Сёгунат справедливо полагал, что чем меньше у князей свободных денег, тем больше у них забот и меньше тайных мыслей в голове. Уже некоторая гарантия от заговоров.

Особенно большие расходы по организации столичной службы несли западные княжества островов Кюсю и Сикоку. Их люди сначала добирались морем до Осаки, а потом уже пешим строем по тракту Токайдо шли на восток, в столицу. Прибывать в Эдо морем запрещалось. Тяжелее всех приходилось княжеству Сацума, удаленному от столицы на 1,5 тысячи км. Дорога в один конец занимала до полутора месяцев. Таким образом, сацумские князья ежегодно проводили в пути три месяца. Некоторые даймё по дороге любили заглянуть в Киото, но не все на это отваживались: сёгунат не поощрял самовольные визиты в императорскую столицу. А чтобы получить разрешение бакуфу, нужно было по-военному четко обосновать цели и задачи этого маневра.

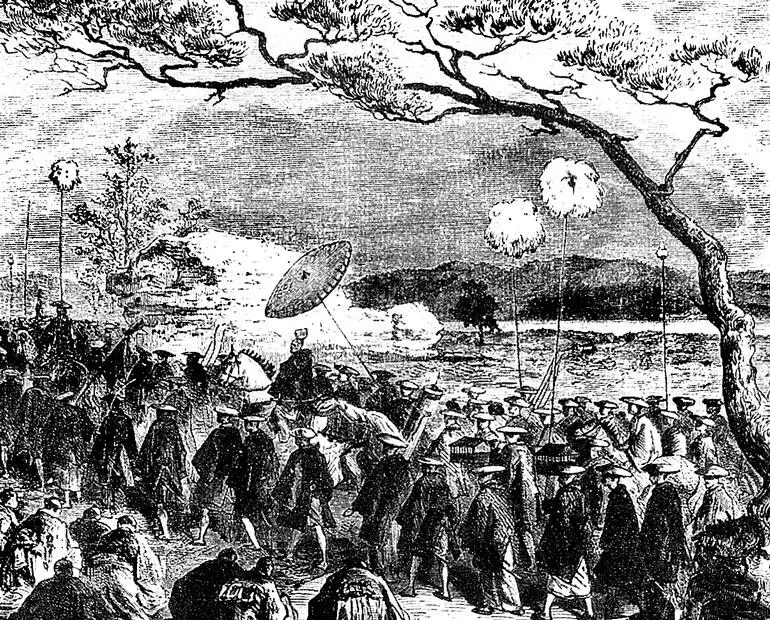

В походе действовали особые правила. В столицу вело пять основных трактов, по которым в конце марта — начале апреля двигались в обе стороны княжеские караваны. Произвольно ускориться или, наоборот, замедлиться было нельзя: спереди и сзади на почтительном расстоянии следовали другие процессии. Проходя через чужие владения, князья обменивались приветствиями с хозяином. Некоторые князья держали на границах своих владений специальные отряды, которые встречали караваны на въезде в княжество и сопровожали их до последнего пункта назначения. На въезде и выезде из лежащих на пути каравана населенных пунктов вестовые местного князя заранее устанавливали таблички, извещавшие население о том, что в такое-то время здесь пройдет кортеж такого-то удельного князя, а после его прохождения снимали. В дороге требовалось соблюдать походный порядок, не поддаваться на возможные провокации противников местного князя, терпеть, что бы ни случилось, избегать конфликтов, помня о конечной цели похода — организованно и без происшествий добраться до столицы.

Апогеем был торжественный въезд в Эдо. На последнем привале отряд приводил себя в порядок. При въезде в столицу знаменосцы, копьеносцы и специально обученные пехотинцы устраивали демонстрацию боевого мастерства — нечто наподобие современных парадов, только в меньшем масштабе. В крупных кланах для этого держали “роты почетного караула”. Однако их содержание обходилось недешево, и небольшие княжества нанимали в столице отряды на один парад. Специально обучавшиеся этому самураи так зарабатывали на жизнь, и платили им очень неплохо. В Эдо большой известностью пользовался отряд “парней из Акацука” (Акацука якко) — одна из наемных групп, специализировавшихся на прохождении маршем по городским улицам. Посмотреть на эти упражнения собирались многие. При прохождении кортежа все присутствующие должны были выказать ему уважение: самураи приседали на корточки, а простолюдины припадали к земле в общепринятой позе почтения догэдза, касаясь земли коленями, ладонями и лбом. Особое внимание привлекали караваны князей Маэда из провинции Кага и Хосокава из Кумамото — двух богатейших кланов страны. Впрочем, тем же указом бакуфу от 1721 года эту самодеятельность прекратили, запретив князьям включать посторонних лиц в походные порядки.

Иногда такие представления, но только собственными силами, княжеские караваны устраивали при прохождении через крупные населенные пункты. На европейский взгляд, они выглядели комично. Энгельберт Кемпфер, сугубо гражданский человек, называл их “пляской”:

Еще страннее и смешнее шуточная пляска, в которую пускаются носильщики пик, зонтиков, шляп, сундучков и все ливрейные лакеи, когда проходят по значительному селению или городу или когда проходят мимо свиты другого князя или вельможи. При каждом шаге они поднимают ногу до самой спины, протягивая руки перед собой как можно дальше, и становятся в такое положение, как будто хотят плавать по воздуху. В то же время, соображаясь с прочими своими движениями, они потрясают пиками, шляпами, зонтиками, сундучками, корзинами и всем, что у них в руках [Зибольд и др., 1999].

Выезд сёгуна

Во время годовой службы при замке Эдо выездов и перемещений по столице тоже было достаточно. Помимо своих служебных обязанностей, князья должны были одиннадцать раз в году совершать ритуальные паломничества в синтоистские храмы для участия в церемониях, связанных с семейными юбилеями сёгуна или праздниками храмов, которым он покровительствовал. Только в начале года таких посещений было три: 3, 5 и 11 января. В столице одновременно находилось на службе не менее ста удельных князей, поэтому массовые церемонии с их участием превращались в грандиозные мероприятия.

Когда сёгун выезжал за пределы замка, принимались особые меры предосторожности. Простые смертные не имели права не только видеть сёгуна, но и находиться рядом с ним. Кроме того, во избежание пожаров за сутки до следования сёгунского кортежа по всему маршруту запрещалось разводить открытый огонь. Жившие на этих направлениях горожане в такие дни переходили на особый режим питания, всухомятку. Чаще всего сёгуны ездили в гости к родственникам и посещали семейные усыпальницы в храмах Канъэй и Дзосё; в каждой из них сегодня покоится прах шести сёгунов Токугава. На дорогах, ведущих к этим храмам, и прилегающих к ним улицах в дни выездов запрещалась всякая торговля. Жизнь замирала перед высоким кортежем. Удельные князья со своими свитами тоже степенно подтягивались к месту ритуального действа, и на пути их следования также принимались меры безопасности. Так что жизнь японской столицы то тут, то там на некоторое время регулярно замирала, с чем горожанам приходилось мириться.

Сёгунские выезды не ограничивались столицей. Особенно много дальних путешествий правители предпринимали в XVII веке. Только в 1620–1635 годах три первых сёгуна Токугава 44 раза посетили главный храм школы Нитирэн под названием Мёкоку [Оиси, 1993]. Этот храм расположен в Осаке, а паломники отправлялись из Эдо; это 540 км, три-четыре недели в пути. В среднем три раза в год. В храмовой книге записей сохранились точные сведения об этих посещениях, включая год, месяц и число каждого визита.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Прасол - Сёгуны Токугава. Династия в лицах [litres]](/books/1143862/aleksandr-prasol-seguny-tokugava-dinastiya-v-licah.webp)