Александр Генис - Фантики

- Название:Фантики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, Corpus

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-24552-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Генис - Фантики краткое содержание

Александр Генис – журналист, писатель и культуролог. Среди его самых известных книг – «Вавилонская башня», «Американская азбука», «Довлатов и окрестности», «Шесть пальцев», а также «Родная речь», «Русская кухня в изгнании» и другие вещи, написанные в соавторстве с Петром Вайлем. Творчество Гениса ускользает от жанровых определений, но всегда сочетает глубину содержания с неотразимым обаянием формы.

Фантики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И конечно, у Брюллова нет самих Помпей, курортного местечка с виллами без окон, с борделями, простодушно зазывавшими посетителей откровенным прейскурантом, с прачечными, где рабы-фулоны отбеливали мочой патрицианские тоги. Меньше всего Брюллова интересовало то, что гипнотизирует нас – чужая обыденность. Ведь этот захолустный город прославился лишь тем, что единственным знаменитым днем в его истории был последний. Этот парадокс не может не волновать. Во всяком случае, когда бы я ни пришел в Русский музей, у “Последнего дня Помпеи” можно встретить какого-нибудь немолодого, настрадавшегося от коммунальных неудобств зрителя. “Да, жили люди”, – говорит он сам себе, отходя от картины с горьким вздохом.

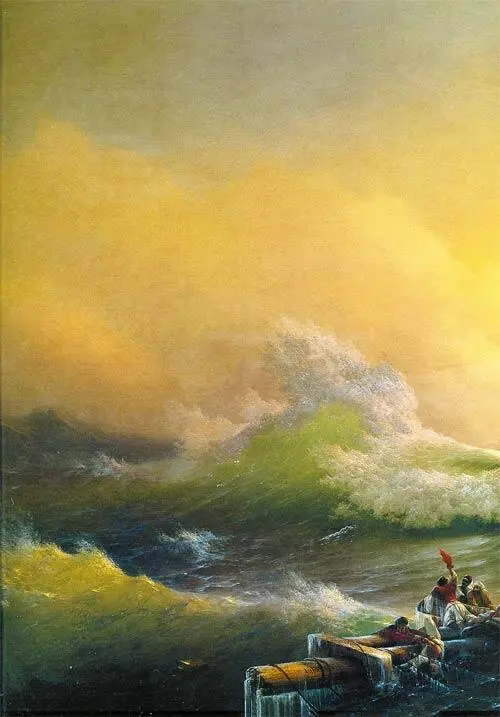

Четверть трагедии

Айвазовский

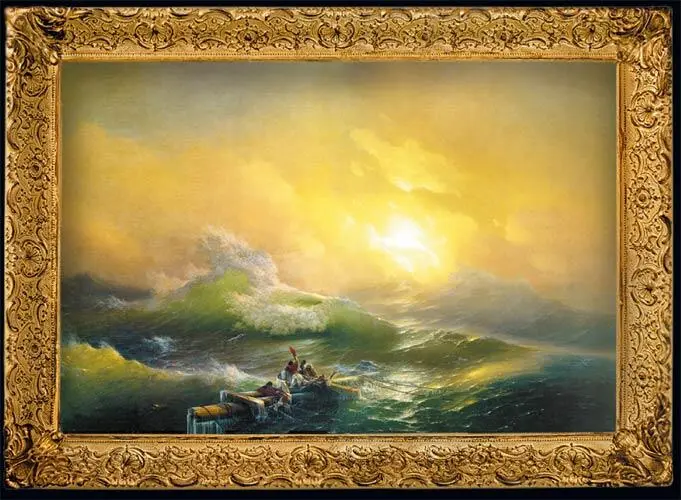

Иван Айвазовский

Девятый вал.

1850

Холст, масло. 124 х 192,5 см

Государственный Русский музей,

Санкт-Петербург

Утонуть в Рижском заливе трудно, но можно, если дойти до третьей мели. Только за ней балтийская вода поднималась до плеч ребенка, если не было волн. На них я не рассчитывал – и зря, потому что собравшаяся в мускулистый бугор белобрысая волна заливала несоленый раствор в глотку и норовила оторвать от бесценного дна, за которое я цеплялся пальцами ног и фибрами души. Пережив одну атаку и не сумев отдышаться перед следующей, я примирился с участью и бросил дно на произвол судьбы. Именно от этого ситуация изменилась кардинальным образом. Как раз тогда, когда я уже не ждал ничего хорошего, точнее – уже ничего не ждал, волна перевернула безвольное тело на спину, щепкой подняла на свой гребень и научила меня плавать. Оказалось, что для этого достаточно отказаться от преимуществ наземной жизни, отдавшись на волю предыдущей стихии. Победить ее, что, собственно, и говорили митьки, можно только сдавшись. Но для этого хорошо бы знать – кому. Анонимное насилие, как террорист в лыжной маске, лишает победу радости, а поражение – достоинства. Сами ведя поединок с открытым забралом, мы, предпочитая знакомое зло незнакомому, вынуждаем противника представиться или делаем это за него. Поэтому ураганам дают человеческие имена – и отнимают их. Катрину, например, за разрушение Нового Орлеана метеорологи вычеркнули из своих святцев.

Похоже, что мы не способны простить природе безразличия. Можно подумать, что нам проще иметь дело с разумной силой ненависти, чем со слепой стихией. Во всяком случае, мои родители, прожившие четверть века на Лонг-Айленде, на открытом берегу Атлантического океана, каждый ураган знали в лицо и называли по имени. Один ураган грозил отрезать дорогу в магазин, другой – залить морской водой лужайку и угробить елку, у которой мы встречали Рождество, третий мог нарушить телесвязь отца с Москвой, четвертый – отключить электричество, заставив мать лихорадочно готовить вынужденный пир, чтобы спасти припасы из теплого холодильника. Но когда к острову шел страшный ураган пятой категории, родители забирались на второй этаж и сидели в темноте, держа в руках самое дорогое – свадебные фотографии и американские паспорта.

Назвав картину “Девятый вал”, Айвазовский вступил в диалог с морем. Греки считали губительной третью волну, римляне – десятую, моряки – девятую. Не важно, кто прав, важно, что считают, причем то, что, как песок и снежинки, не поддается учету. Внести цифру в обиход натуры – значит подчинить ее разуму и уподобить себе. Но море не говорит по-нашему. Не нуждаясь в языке, оно, как Солярис, творит без посредства символов – себя из себя, волну за волной. Выделив одну из них, художник придал волне индивидуальность, лишенную, однако, человеческих или даже животных, как у Хокусая, черт. Тем не менее вал Айвазовского узнаваем и в три четверти и в профиль. Сила этой волны не в высоте, а в глубине – в энергии, берущей начало в уходящем будто ко дну основании. Неторопливая, как танк над окопом, она полна той уверенности в себе, что не предусматривает переговоров. О людях этого не скажешь. Подняв красный (вместо более уместного тут белого) флаг, они ждут от волны ответа, словно не догадываясь, каким он будет. Уцелевшие встречают беду сплоченной группой – как кулак с разжатым пальцем: четверо прижались друг к другу, один уже в воде. Их общая надежда – оставшаяся от корабля мачта. Утратив хитроумный такелажный убор, она стала примитивным бревном, подозрительно напоминающим лежащий крест, который вот-вот поднимут.

Николай I, обратив внимание на восточные костюмы мореходов, решил, что картина может предостеречь Турцию, и, в преддверии Крымской войны, купил холст у автора. Но крушение, которое изобразил Айвазовский, терпят не враги, а люди вроде нас. Обрядив смерть в романтический наряд из брызг и пены, художник поставил привычный вопрос о спасении. Иноверцы на мачте, как разбойники на Голгофе, ждут будущего, сформулированного старой притчей.

“Не отчаивайся, – говорил Беккет, – ибо один из двух был спасен”.

“Не обнадеживайся, – говорил он же, – ибо один из двух был проклят”.

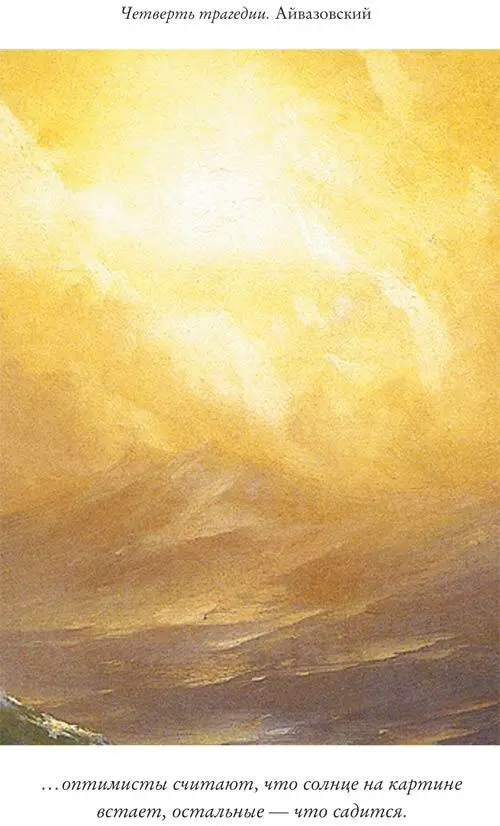

Затормозив, как Хичкок, у развязки, Айвазовский обещает каждому по его вере: оптимисты считают, что солнце на картине встает, остальные – что садится. Художник твердо объявил, что девятый вал будет решающим – последним. Но мы не знаем, переживут ли его герои картины. Возможно, потому что они – не ее герои. Сюжет и фокус “Девятого вала” в композиции. Спрятанный прямо на глазах зрителей умысел автора откроется нам, если мы разрежем его картину (но лучше – репродукцию) на четыре части. Нам только кажется, что в центре полотна – люди. На самом деле они смещены в левую четверть холста. Если бы картина исчерпывалась этим – нижним – квадратом, “Девятый вал” стал бы героической схваткой равных. Но если смотреть на всю левую половину, то выйдет не дуэль, а бойня. Зато вторая часть холста принадлежит другому жанру. Оставив трагедию слева, правая половина картины впадает в идиллию. Плохая погода? Смотря для кого – морю в самый раз. Низкие облака счастливо сливаются с водой, празднуя брак двух стихий, которые разлучает штиль и объединяет буря. Болея за своих, мы не замечаем чужого праздника, но это не мешает его пиротехнике, которой отведена большая и лучшая часть полотна. В сущности, это – любующийся собой пейзаж, куда людей ввели для сравнения. Здесь, в пейзаже, и следует искать драму – драму масштаба, расставляющего все, включая нас, на свои места. “Море, – как писал по другому поводу Горький, – смеялось”. Тем, добавлю, гомерическим смехом, которым разражаются олимпийцы, сравнивая нашу бренную жизнь с собственным бессмертием. Другое дело, что война, как это с ней всегда и бывает, выявляет у соперников много общего. Судьба тонущих людей – точно такая же, что и у девятого вала: откуда пришел, туда и вернется. Плоть от плоти своего мира, он ничем не отличается от нее. Кроме, разумеется, славы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: