Марк Казинс - Человек смотрящий

- Название:Человек смотрящий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- ISBN:978-5-389-15635-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Казинс - Человек смотрящий краткое содержание

Человек смотрящий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поскольку мы уже знаем, что всякое зрительное восприятие включает в себя, в той или иной мере, и механизм проецирования, этот художественный образ можно рассматривать как великолепное обобщение, которое демонстрирует зрительный механизм любого, не только душевнобольного человека. При этом надо заметить, что в фильме не все так просто: под конец мы видим, что вполне здравомыслящий вроде бы персонаж, из чьих уст мы слышим историю Чезаре и доктора, на самом деле пациент психиатрической лечебницы и, вероятно, это его больное воображение искажает облик окружающего мира.

Расстроенная психика Винсента Ван Гога приводила к созданию образов, подобных «Кабинету доктора Калигари», в которых внутреннее состояние художника обретало внешнее выражение. Понятие о внешнем и внутреннем связано с идеями Зигмунда Фрейда, столь же необходимыми для понимания авангардной визуальной культуры начала XX века, как и идеи Альберта Эйнштейна. Великой экстернализирующей силой эпохи был протест, но и Фрейд по-своему тоже. Фрейд утверждал, что в нас сокрыт довербальный мир образов, желаний и страхов, но дверь в него заперта. Потрясающая скульптура Генри Мура «Шлем» – словно зримое воплощение идей Фрейда. Отверстия в наружном «черепе», или оболочке, открывают внутреннюю структуру.

«Звёздные Войны. Эпизод IV – Новая надежда», Джордж Лукас / Lucasfilm, Twentieth Century Fox Film Corporation, USA, 1977

Эта внутренняя форма кажется какой-то детской, инфантильной, заботливо оберегаемой или хранимой в темноте. «Шлем» Мура и шлем на следующей фотографии разделяют десятки лет, но оба говорят нам о чем-то сокрытом, невидимом и неведомом, тревожном.

Дарт Вейдер («темный отец») из «Звёздных Войн», первоначально воплощавший в себе дух рыцарства и отцовства, предал благородные идеалы и превратился в нечто вызывающее протест и одновременно – в тревожный символ всего того, что не осознается нами, но подспудно присутствует в нас. Фрейд показал, что подавленные и вытесненные в область бессознательного эмоции являются источником неврозов и истерий. Его психоаналитическая теория дает нам ключ от запертой двери, за которой скрываются неосознанные, но довлеющие над нами желания и страхи. Однажды ему приснилась картина Арнольда Бёклина «Остров мертвых», которая и сама по себе – запечатленное в красках видение из сна. В конце XIX – начале XX века картина пользовалась невероятным успехом (среди ее поклонников был, между прочим, Адольф Гитлер). Но нас она интересует как зримая метафора теории Фрейда.

Скалистый полумесяц острова напоминает человеческий череп или шлем на голове Дарта Вейдера; внутри – темные кипарисы бессознательного. В разделе, посвященном гробнице Тутанхамона, упоминалось о том, что Фрейд годами мечтал побывать в Риме. Археология увлекала его. Археолог, раскапывающий то, что скрыто под напластованиями последующей истории, в чем-то сродни психоаналитику; руины можно толковать как символы подавленных желаний и страхов. У Бёклина деревья растут посреди руин и под защитой руин: значит, руины плодородны, далекий остров ждет гостей… Тихо скользит лодка по неподвижной темной глади – «не в добрый час в сиянье лунном», как говаривал Шекспир; в лодке гребец и фигура в белом, она стоит лицом к острову и смотрит, как неминуемо приближается к ней бухта смерти – или, может быть, ее собственное бессознательное. Кажется, будто на лодке установлен кинопроектор, а остров впереди – картинка на экране.

Арнольд Бёклин. Остров мертвых. 1880 © Kunstmuseum, Basel, Switzerland / Peter Willi / Bridgeman Images

Парадокс заключается в том, что Фрейд, столько масла подливший в огонь визуальности XX века, был очень чуток к вербальности. По его мнению, непроизвольная игра слов и обмолвки – это беглецы из каземата бессознательного, которые разглашают правду о запертых там мыслях и чувствах. Это всем знакомые «оговорки по Фрейду», случайно проскакивающие в речи или на письме мелкие, но красноречивые оплошности – по-научному «парапраксис». Значительную часть жизни Фрейд посвятил тому, чтобы сделать визуальное – например, сновидения – вербальным, обезвредить угрожающее психике тайное взрывное устройство. Если экстраполировать эту идею на мировую историю, то величайшая европейская травма той эпохи, Первая мировая война, – не что иное, как чудовищный парапраксис, выброс ужаса, обнаживший одиозное нутро хваленой европейской цивилизованности.

Начиная с 1915 года неприятие войны визуализировалось в нейтральной Швейцарии и других странах средствами провокационного сатирического «антиискусства» дадаистов. Они считали, что после Галлиполи, Ипра, Вердена видимый мир не вправе оставаться прежним. Эту тележку с яблоками пора опрокинуть. Современное общество должно регистрировать первые признаки травмы, как игла сейсмографа регистрирует надвигающееся землетрясение. В 1920-х годах, тоже отчасти под впечатлением от ужасов Первой мировой, но главным образом под впечатлением от теории Фрейда, образовалась группа художников, писателей, эротоманов, которые вошли в историю как одни из самых рьяных визуализаторов всех времен. Формально сюрреализм начался с манифеста Андре Бретона (1924), словесного документа о словах, но основная энергия сюрреализма была в гораздо большей степени направлена на изображение довербального мира желаний и страхов (каземата, острова), чем на изображение поствербального мира избавления от них. Показывая в явной форме то, чего увидеть нельзя, или попросту игнорируя сетчатку, они перевернули наши представления о границах визуальности.

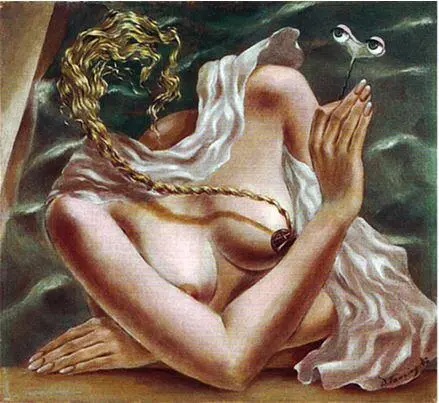

Взять хотя бы вот этот позднесюрреалистический образ – полотно «Вольтаж» американской художницы Доротеи Таннинг, которая дожила до XXI века, а живописи училась, по ее признанию, вглядываясь в картины других художников.

Доротея Таннинг. Вольтаж. 1942

Перед нами обнаженный женский торс, только почему-то без головы, хотя волосы на месте и одна туго заплетенная коса-жгут спускается к левой груди и, кажется, проникает в нее через металлический замок на соске. В правой руке безголовая женщина держит бутылочный штопор с глазами на рукоятке – уж не ее ли собственными? Если так, то с ней происходит знакомая всем вещь, когда во сне ты словно раздваиваешься и, отделившись от своего тела, смотришь на себя со стороны. Твое ви́дение экстернализируется, или овнешняется. Она смотрит на себя так, как мог бы смотреть ее любовник, и оттого ее нагота кажется подчеркнутой, нарочитой, с оттенком нарциссизма. Этот эффект достигается благодаря тому, что наш взгляд движется по картине, следуя изгибам белого шарфа и золотистых волос; еще одну дополнительную дугу образуют волосы сверху, правая рука и глаза. Ни одна из линий не уводит взгляд за раму картины, и даже мореподобный фон удерживает его внутри. Таким образом, сюжет картины – обнимающее само себя, играющее с собой так и этак «я» художника, и ничего больше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: