Зинаида Бонами - Как читать и понимать музей. Философия музея

- Название:Как читать и понимать музей. Философия музея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2018

- ISBN:978-5-17-098517-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зинаида Бонами - Как читать и понимать музей. Философия музея краткое содержание

Как читать и понимать музей. Философия музея - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

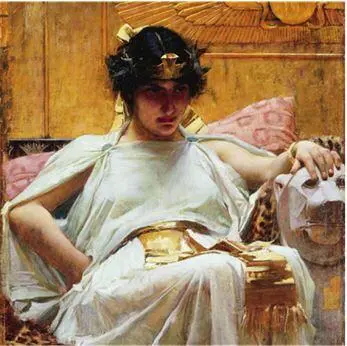

Подлинная история Александрийского мусейона начинается, однако, при Птолемее II Филадельфе (ок. 308–245 до н. э.). Датой его официального открытия считается 307 г. до н. э. Особенность Александрийского мусейона в том, что он возник не в качестве общинного храма, но был, по описанию Страбона (64–23 до н. э.), частью дворцового комплекса. Впрочем, похоже, что четверть территории древней Александрии состояла из дворцов, соединенных между собой и с гаванью. Позднее в этих роскошных декорациях разыграется драматический сюжет взаимоотношений последней царицы эллинистического Египта из рода Птолемеев Клеопатры (69–30 до н. э.) и римского военачальника Марка Антония (83–30 до н. э.). Мусейон к этому сюжету также имеет непосредственное отношение, так как, по свидетельству богослова и религиозного философа Филона Александрийского (25 до н. э. – 50 н. э.) Клеопатра попросит Антония компенсировать ей утрату ценных свитков из собрания Мусейона, сожженных римскими солдатами.

История не донесла до нас точных сведений о том, как выглядел Александрийский мусейон. Предполагают, что это было грандиозное сооружение в духе классической греческой архитектуры. В организационном плане Мусейон представлял род синода , возглавляемого Верховным жрецом, которого назначал правитель Египта. Члены Мусейона утверждались царем, в их распоряжение предоставлялись жилые покои, они пользовались общей столовой (35), соединенной с экседрой (в древнегреческой архитектуре – помещение для собраний и лекций), и получали жалованье. Интеллектуальная жизнь в Мусейоне осуществлялась в форме лекций и диспутов, которые вели между собой ученые и в которых время от времени принимали участие правители Египта.

Александрия влекла к себе образованных людей, они представляли ее в образе символической «матери», но зависимость членов Мусейона от египетских царей, а впоследствии римских императоров была весьма ощутима.

Джон Уильям Уотерхаус (John William Waterhouse), 1849–1917

Клеопатра. Холст, масло. Ок. 1887

«Башня из слоновой кости» для ученых одновременно имела сходство с золотой клеткой для муз (36). Известен, например, случай, происшедший в период правления Птолемея VIII Эвергета II (правил в 145–116 до н. э.), когда из-за проявленного им деспотизма многие видные ученые вынуждены были покинуть Александрию, а главой ее бесценной библиотеки царь назначил одного из приближенных к нему офицеров.

Ранние Птолемеи считали задачу создания уникальных рукописных коллекций вопросом престижа, а потому в полной мере употребляли качества, свойственные древним правителям, действуя то хитростью, то силой. Стоит заметить, что книги древнего мира представляли собой папирусные свитки, хранившиеся в специальных футлярах, преимущественно на полках, сделанных из кедра.

Хотя первейшей заботой выходцев из Эллады было сохранение самих текстов, Птолемеи, видимо, знали о приоритете оригинала рукописи по отношению к копии. Птолемей II, приобретший, по одной из версий, за огромную цену библиотеку Аристотеля, распорядился изымать для копирования все свитки, находившиеся на борту кораблей, которые стояли в александрийской гавани. Утверждают, что затем на корабль возвращались копии, а оригиналы оставались в библиотеке Мусейона.

Особую славу Александрийскому мусейону принесла деятельность третьего представителя династии – Птолемея Эвергета (правил в 246/247 – 222/221 до н. э.), прозванного Мусикотатосом , то есть поклонником изящных искусств. Это был, что называется, страстный коллекционер, задумавший собрать в Мусейоне все самые ценные греческие тексты. Описывают эпизод, когда под большой залог он получил у афинян с целью копирования оригиналы трагедий Эсхила (525–456 до н. э.), Софокла (496/495–406 до н. э.) и Еврипида (480–406 до н. э.), которые так им и не вернул, чрезвычайно радуясь своей хитрости. Как считается, за время правления он сумел собрать для александрийской библиотеки около двухсот тысяч свитков.

Архитектурные фрагменты античных построек. Цветная фотография

Шарль-Жозеф Панкук (Charles-Joseph Panckoucke), 1736–1798

Памятники Древнего Египта. Холст, масло

Ок. 1821–1824

То культурное начинание, которое осуществлялось Птолемеями в Александрии, было знаменательно прежде всего необычным универсализмом , так как библиотека Мусейона должна была вместить все книги, какие только знал мир. С помощью списков , делавшихся с оригиналов древних текстов, здесь архивировались все греческие источники. К ним присоединялись также и письменные памятники египетского, еврейского, индийского происхождения, что превращало Мусейон в собрание всемирного масштаба.

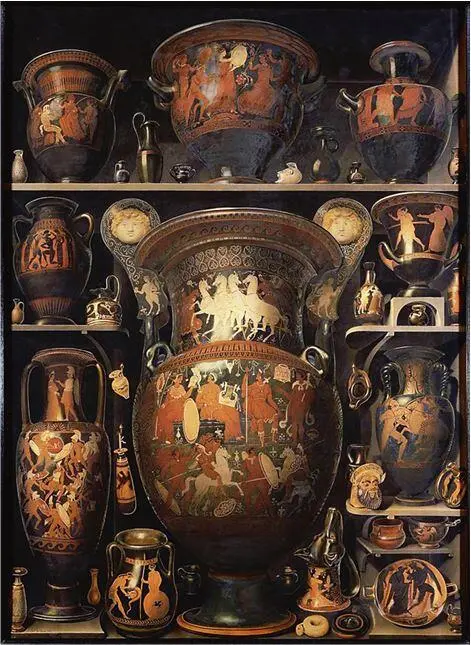

Александр-Исидор Лерой Де Бард (Alexander-Isidore Leroy de Bard), 1777–1828

Собрание древнегреческих и этрусских ваз. Бумага, гуашь, акварель. 1803

Копии древних текстов, созданные учеными Александрии, расходились по всему античному миру, а на обучение в Мусейон съезжались способные молодые люди, среди которых был, например, будущий знаменитый физик Архимед из Сиракуз (287–212 до н. э.). Эти факты дают представление об универсальной и просветительной направленности Александрийского мусейона, указывая на его прямую связь с энциклопедическими собраниями Нового времени – Британским музеем, Лувром, Старым музеем в Берлине и др.

Для европейского культурного сознания Александрия несет в себе вечный мотив «возвращения домой из длительной Одиссеи». Поэма Гомера и в самом деле является главным литературным символом этого города. Но если говорить о существовании некоего «александрийского мифа», то, как считает Беверли Батлер, его истоки следует искать скорее в философии ХХ в., представляющей город как образ «памяти в изгнании»; отсюда и ностальгия, тоска, неприкаянность, получающие утоление с помощью архивирования или музеефикации прошлого. Такой взгляд, возможно, призван отразить изначальную утопичность (38) мечты о возможности «возвращения», положенной в основу Александрийского мусейона, а впрочем, и любого музея.

Своим создателям Александрия виделась местом встречи Востока и Запада. Исследователи обращают внимание, однако, на другой аспект возникшей в древности коллизии. Речь идет о невольном «колониальном» мотиве, который обнаруживается в идее Александрийского мусейона, устроенного в том числе и для цивилизации «варварских» народов Востока. Александрийский «перевод» египетской культуры, как считал французский писатель Андре Мальро ( André Malraux , 1901–1976), исказил ее дух и недостаточно проник в ее «душу».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: