Константин Богданов - О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов

- Название:О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-426-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Богданов - О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов краткое содержание

О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

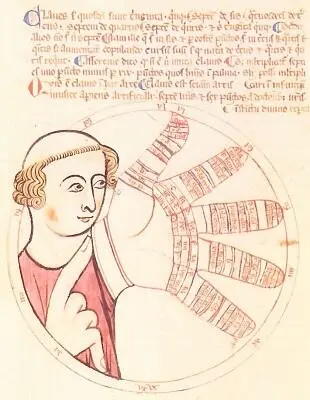

В риторизации предметной эмблематики существенное место занимает сочинение «гербовых виршей», описывающих и аллегорически истолковывающих гербы знатных родов. Стихотворное описание и пояснение геральдики с привычными для нее изображениями животных, растений, геометрических фигур и т. д. обязывает к овладению риторическими приемами аллегорического и метафорического истолкования природы [412]. Характерное для украинских грамотеев увлечение гербовыми виршами проникает в Россию к 1670-м годам [413].

Таковы, например, написанные под сильным влиянием украинско-польской традиции вирши на русский государственный герб, посвященные метафорическому истолкованию входящих в него двадцати гербов отдельных русских провинций (из тридцати двух, включенных Титулярником 1672 года в общегосударственный герб). Описание каждого из них строится автором в соответствии с риторической схемой четырех- или трехчастного разбиения текста на «аллегорию», «анаграмму», «аналогум» и собственно «емблемму» [414]. Эмблематическими понятиями «гиероглифик», «символ», «образ» (в значении «символ»), «надписание» (« inscriptio ») широко пользуется в своих проповедях свт. Димитрий Ростовский (расцвет проповеднической деятельности в 1680–1709 годы). Среди наглядных примеров эмблематического соотнесения вербального и предметного в проповедях Димитрия Ростовского выступает символическое отождествление письма, чернил и крови: киноварный инициал сравнивается с кровью христианских воинов, которые «стоят аки киноварем червленеющеся, кровию своею обагряющеся, не щадяще излияти кровь свою за Христа», и вместе с тем — с кровью Искупления: «Имаше Христе в руку твоею данную ти трость, имаши и киноварь кровь свою предражайшую, молим да переменится убо трость в трость книжника скорописца, ею же бы вписал нас за рабов вечных своею кровью искупленных, в книги своего вечного Царствия [415].

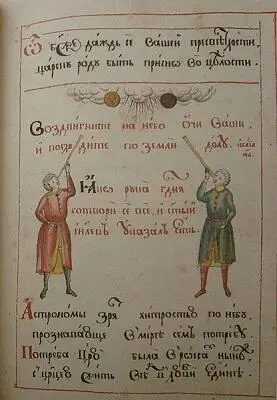

При Петре I интерес к эмблематике достигает своего апогея. Петр владел большим собранием книг по этой теме (в их числе важнейшие для европейской традиции пособия: « Iconologie ou Explication nouvelle de plusieurs images, emblemes et autre figures hierohliphigeus » Цезаря Рипы (1644), « Symbolorum et emblematum » Камерария (1654), « Symbolographia sive de Arte Symbolica » Якоба Бошиуса (1701)) и поощрял интерес к ней у своего окружения. Руководства по эмблематике имелись в библиотеках Ф. Прокоповича (« Symbolorum et emblematum » Камерария (1654), « Philosophia imaginum id est Sylloge Symbolarum amplissimo » (1695)), Стефана Яворского (не менее десяти эмблематик и, кроме того, рукопись « Hypomnema symbolorum »), Феофилакта Лопатинского (« Emblemata » Андреа Альчиато, « Mundus symbolicus » Филиппа Пичинелли (1653), « Apelles symbolicus » Михаэлиса ван дер Кеттена (1699)), « Idea principis christiano politici. Centum Symbolis expressa » Саавердо Фахардо (изд. 1649 и 1651)), Гавриила Бужинского (« Emblemata » Иоанна Самбукуса (1564)) [416]. Одной из первых русских книг гражданской печати стала переведенная и напечатанная в Амстердаме под непосредственным наблюдением Петра книга «Символы и Емблемата» (1705) — собрание 840 эмблем с аллегорическими девизами-пояснениями на русском, латинском, французском, итальянском, испанском, голландском и немецком языках [417]. В составленном при Петре «Лексиконе вокабулам новым по алфавиту» слово «емблема» равно поясняется как «притча», «дело живописное» и «резба штукарная» [418]. Понимание термина «эмблема» подразумевает в данном случае как текст, так и комментируемое им изображение и соответствует его истолкованию в европейских риториках эпохи барокко [419]. Среди эмблематических изданий Петровской эпохи — вышедшее тремя изданиями сочинение «Иеика iерополiтiка, или Фiлософiя Нравоучителная, символами и приуподоблениями изъясненная, сочиненная монахами Киевопечерского монастыря с фигурами» (Киев, 1718; СПб., 1718 и 1724), включав шее традиционные для католических эмблематик аллегорические изображения добродетелей и пороков; сборник «Овидиевы фигуры в 226 изображениях» (СПб., 1722) — перевод немецкой эмблематики И. У. Крауса [420]. Нереализованным осталось намерение Петра из дать перевод эмблематического сочинения Саавердо Фахардо « Idea principis christiano politici. Centum Symbolis expressa » [421].

«Изобразительное» понимание термина коррелирует эмблематической «визуализации» риторических метафор, аллегорий и сим волов в организации празднеств, триумфов, соответствующих архитектурных проектах [422]. Основные «персонажи» эмблематических изображений (преимущественных в панегирической литературе и драматургии) черпаются из наследия античной классики в версии европейского барокко: Петр-Марс (Феб, Геркулес, Агамемнон), Фортуна, Победа, Истина, Россия, персонифицированные образы дружественных и враждебных России земель (Ижорская земля — Андромеда; Швеция — лев), двуглавый орел российского герба (по чин аллегорическому истолкованию российского герба положил Симеон Полоцкий в «Орле российском» (1667)) [423], Мужество, Время (Сатурн с косой), Вечность, Любовь-Купидон [424]. Петр, как мы уже указывали выше, и сам отдал дань сочинению эмблематических картин и девизов. В «Слове по случаю Ништадтского мира» Феофан Прокопович славил «монаршее остроумие» Петра, вы мыслившее «емблему» о «флоте и введенной в России навигации». Эта эмблема — «образ человека, в корабль седшего, нагого и ко у правлению корабля неискусного» [425]— послужила основой фронтисписа «Книги устав морской» (СПб., 1721): на гравюре П. Пикара, сделанной по рисунку К. Растрелли (старшего), изображен открываемый женщиной занавес, за которым открывается вид моря и плывущий под парусами корабль. На корме корабля — нагой мальчик, которому вручает кормило летящее «Время» (Сатурн с косой). По объяснению Прокоповича, изобретенная Петром эмблема не ограничивается прославлением флота: «Таяжде емблема, тот же образ служит ко изъявлению и всего воинского России состояния, каковое было в начале войны бывшия. Нага воистину и безоружна была Россия!» [426]

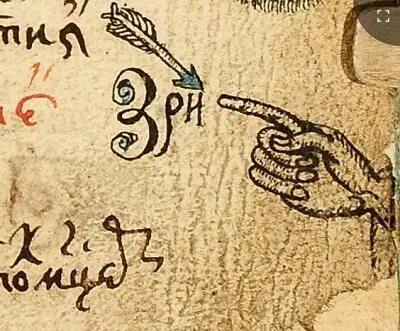

Неравнодушие Петра и его окружения к западноевропейским эмблематикам имело, по моему мнению, далеко идущие последствия, выразившиеся прежде всего в доминировании не вербальных, но зрелищных форм риторической репрезентации власти. Внимание к риторическим тропам как традиционным приемам риторическо го украшения ( ornatus, decorum ) характерно варьирует при этом от собственно речевых жанров красноречия до их «визуальной» эмблематизации — практики, которая по меньшей мере не способствует теоретической рефлексии над словом и указывает не на речевые, но на визуально-проксемические формы коммуникации [427]. Непосредственным примером «визуализации» риторического знания может служить появление риторики в роли «действующего лица» в театральном «Действе о семи свободных науках», разыгранном учащимися Славяно-греко-латинской академии около 1703 года. В стихотворной речи, обращенной к зрителям, «Риторика» объясняет приносимую ею пользу (выражающуюся, между прочим, также в поэтическом знании — умении пользоваться «прекрасными рифмами»), а попутно излагает основные понятия риторического знания — «инвенция», «диспозициа», «эльокуциа», «мемория», «пронунциациа», — чтобы тут же дать их «славенский» перевод: «обретение вещи», «расположение», «изъяснение вещи», «па мять», «объявление вещи» [428]. В расширении границ панегирического жанра риторы начала XVIII века типологически следовали сложившимся традициям православной культуры со свойственным ей преобладанием эпидейктического — учительного и торжественного — красноречия над судебным [429].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: