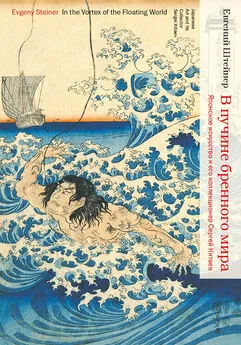

Евгений Штейнер - В пучине бренного мира. Японское искусство и его коллекционер Сергей Китаев

- Название:В пучине бренного мира. Японское искусство и его коллекционер Сергей Китаев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785444820476

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Штейнер - В пучине бренного мира. Японское искусство и его коллекционер Сергей Китаев краткое содержание

The book researches the life of the Russian collector of Japanese art Sergei Kitaev (1864–1927) and investigates the dramatic history of his collection of woodblock prints and paintings, which was once the largest in Russia and possibly one of the largest private collections of Japanese art in Europe. A few years after the October Revolution of 1917, the Kitaev Collection was nationalized and became part of the holdings of The Pushkin State Museum of Fine Arts (Moscow). It has never been fully researched, cataloged, or exhibited. The author worked on the catalog of prints from this collection and found that compared with archival data, what is now kept in the Pushkin Museum is significantly different in terms of the number of artifacts and their condition. The book is devoted to the investigation of this problem. The Chapter 4 is an updated version of the text and illustrations first published as “The Kitaev Collection of Japanese Art in the Pushkin Museum: Historia Calamitatum,” in Impressions, The Journal of the Japanese Art Society of America, No. 12 (2011) (www.japaneseartsoc.org). Copyright © Japanese Art Society of America

В пучине бренного мира. Японское искусство и его коллекционер Сергей Китаев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

I-6

Утамаро

Девица тэппо – “пистолет”. Из серии “Пять оттенков туши из северной страны”. Ōбан. 1801–1804. 1790-е гг. Музей Метрополитен, Нью-Йорк.

“Пять оттенков туши”, старинный термин из китайской живописи, здесь иронически означает пять разрядов проституток. Тэппо – низший. Кроме основного значения “пистолет” это слово означало также рыбу фугу – вкусную, но ядовитую, т. е. смертельно опасную. “Северная страна” – так юмористически обозначен квартал Ёсивара, находившийся на севере столицы.

Kitagawa Utamaro

Teppo: A Low-rank Prostitute. From the series “Five Shades of Ink from the Northern Country”. The Metropolitan Museum of Art, New York.

Мы оставляем в стороне такую специфическую разновидность сценок в Ёсиваре, как сюнга 春画 (“весенние картинки”) – весьма откровенные изображения плотских утех. Из письма Китаева известно, что он собирал сюнга и имел их немалое количество. Но приведем лучше его собственные слова: “Будучи женихом и щадя чувства невесты, которой предстояло потом видеть коллекцию, я имел неосторожность подарить значительную группу изданий (порнографических) одному из соплавателей, кажется, сколько помню, лейтенанту Сергею Хмелеву. …Вещи эти при всем их нравственном безобразии необыкновенны по выражению страсти. В Петроград мне привез агент по этой части, но ничего подобного тому, что имел, я уже не нашел” [32] Письмо П. Я. Павлинову от 20 августа 1916, с. 1r. //Архив ГМИИ. Китаев женился на дочери купца первой гильдии Анне Замятиной в 1896 году. 19 июня 1897 года у них родился сын Иннокентий.

. Но более подробно о коллекции Китаева мы будем говорить дальше, а пока закончим тему красавиц.

Как могло получиться, что изображения куртизанок (пусть даже не “порнографические”, а просто портреты и сценки из их жизни) стали едва ли не центральным предметом интереса потребителей и творцов этого вида искусства? Сразу отметим, что в самом этом предмете никакой особенной японской исключительности нет. Сходные интересы французских художников мы уже отмечали [33] Вот еще один пример, от которого трудно удержаться: “Нана” Эдуарда Мане. В ней, кстати, запечатлелось множество разноплановых японских заимствований – от таких внешних, как японская ширма на заднем плане и словно срисованное с гравюр Масанобу зеркало, до более тонких: плоскостность композиции, присутствие патрона-вуайера (очень по-японски срезанного краем картины) и чрезвычайно характерный японский S-образный изгиб тела Нана, типичный для всех художников от Харунобу до Эйдзана и позже, изображавших куртизанок.

. Вообще в европейском салонно-академическом искусстве изображение соблазнительных “Грешниц” и “Вакханок” составляло значительную часть художественной продукции, обслуживая весьма существенный сегмент арт-рынка. Но есть даже намного более близкое соответствие японским гравюрам с эротическим содержанием или относительно скрытым сексуальным подтекстом. Это сатирическая или просто юмористическая английская гравюра, чрезвычайно популярная в Лондоне, особенно в 1770–1830-е годы, именно во время расцвета типологически сходных картинок в Японии. В художественном отношении эти гравюры (вырезанные по металлу и раскрашенные от руки), как правило, уступают технически и эстетически совершенным японским ксилографиям. Возможно, именно поэтому они – колоссальный корпус в 20 тысяч листов (количество, близко сходное с общей продукцией японских мастеров!) – практически обойдены вниманием искусствоведов. А среди этих работ Джеймса Гилрея, Джорджа Крукшенка и других некогда знаменитых художников есть чрезвычайно похожие на японцев сцены подглядывания (хотя в искусстве вуайеризма японцев трудно обойти), секса, вышедших из-под контроля пирушек, всяческих проявлений веселого и незамысловатого юмора по поводу телесного низа, до коего японцы опять же были большие охотники [34] См. вышедшую в конце 2006 года новаторскую книгу: Gatrell V. City of Laughter: Sex and Satire in Eighteenth-century London. London: Atlantic Books, 2006.

.

I-7

Эдуард Мане

Нана. 1877. Кунстхалле, Гамбург.

Eduard Manet

Nana. 1877. Kunsthalle, Hamburg.

Что делает японских художников и их картины быстротекучего мира уникальными? Во-первых, просто очень высокий процент сюжетов с куртизанками, во-вторых, высокий эстетизм даже в изображении того, что на Западе называют порнографией [35] Правильнее называть это порнотопией.

, а главное – уникальное отношение японцев к физической стороне отношений между полами. Это отношение переводит даже самые рискованные картинки с вульгарного или профанического уровня на уровень сакрально-религиозный. В традиционной японской картине мира не было ничего сопоставимого с западным иудео-христианским понятием греха. В народных верованиях и обрядах, восходящих к мифологии синто, очень сильны сюжеты, связанные с прокреацией, а также фаллические культы и фаллические божества. Например, в композиции псевдо-Утамаро [36] Записанный в музейных инвентарях как работа Утамаро, этот лист таковым быть не может, поскольку представляет собой поздний (конца XIX века) оттиск с фальшивым, как я считаю, именем Утамаро. Подробнее о поздних фальшивках и перегравировках речь пойдет дальше.

(Каталог 2008, № 227) с Окамэ и лисом юмористически обыгрывается характер этого популярного персонажа. Окамэ, одно из многочисленных божеств синтоизма, отличалась любовью к веселью и радостям плоти.

III-7

Псевдо-Утамаро

Лиса, Окамэ и ловушка. Сикисибан. 1890-е гг. Галерея Бунтин, Гонолулу.

Pseudo-Utamaro

Fox, Okame and Trap. Surimono Shikishiban. 1890ss. Buntin Gallery, Honolulu.

Вернемся к куртизанкам и буддийскому субстрату позднесредневековой городской культуры. Если вдуматься, то именно девушка из квартала любви персонифицировала основной принцип прелести быстротекучего мира. Во-первых, она была прелестна. Во-вторых, красота ее увядала быстро и безвозвратно, что составляло дополнительную щемящую привлекательность. Недаром одним из излюбленных сюжетов в гравюре было изображение прославленной красавицы древности поэтессы Оно-но Комати (IX век), которая в молодости отличалась бездушностью по отношению к воздыхателям (один из них даже умер у нее на пороге), а в старости превратилась в сморщенную и согбенную нищенку. Еще более существенно то, что куртизанка на определенном уровне рассмотрения была прямым воплощением непостоянства мира в буддийском смысле. Она не была привязана к материальной жизни семейными узами, любовью, имуществом, постоянными связями, а была своего рода руслом потока бренной жизни, в каковой поток на время погружались ее случайные клиенты и потом их уносила жизнь – без обязательств и без возврата. Проститутка похожа на монаха: оба, по крайней мере теоретически, не имеют своего дома, человеческих привязанностей, имущества. Поэтому столь популярен был в японской культуре (и особенно в культуре укиё) сюжет “монах и куртизанка”: оба они были маргинальными по отношению к нормативному социуму фигурами. Монахи нередко изображались среди посетителей веселого квартала; особенно популярен в качестве гостя был первый патриарх дзен Дарума (он же Бодхидхарма). Кстати, на сленге, принятом в Ёсиваре, проститутку называли “дарума”; также ее нередко изображали в монашеском одеянии [37] См. подробное рассмотрение проблемы секса и святости и буддийских обертонов проституции с многочисленными примерами из укиё-э и ссылками на литературу в: Штейнер Е. С. Дзэн-жизнь: Иккю и окрестности. СПб.: Петербургское востоковедение, 2006. С. 91–105. В сжатом виде см.: Steiner E . Ukiyo-e // Encyclopedia of Prostitution and Sex Work. Westport: Greenwood, 2006. Vol. 2.

.

Интервал:

Закладка:

![Кэндис Кумай - Кинцуги [Японское искусство превращать неудачи в победы] [litres]](/books/1075965/kendis-kumaj-kincugi-yaponskoe-iskusstvo-prevrachat.webp)

![Иота Тацунари - Она не объясняет, он не догадывается [Японское искусство диалога без ссор]](/books/1098645/iota-tacunari-ona-ne-obyasnyaet-on-ne-dogadyvaetsya.webp)