Евгений Майбурд - Карл Маркс как революционер и экономист. От рабочих кружков к незавершенному «Капиталу»

- Название:Карл Маркс как революционер и экономист. От рабочих кружков к незавершенному «Капиталу»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва, Челябинск

- ISBN:978-5-91603-738-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Майбурд - Карл Маркс как революционер и экономист. От рабочих кружков к незавершенному «Капиталу» краткое содержание

Все, чего хочет автор, – это описать, но описать адекватно. Для этого ему пришлось разработать свой метод – новаторский, отличный от всех известных подходов к предмету своего описания. По его выражению, «рассматривать марксизм как языковое явление» – поскольку предмет целиком и полностью дан нам в текстах и только в текстах. От сочинений самих основоположников, их писем, биографических или мемуарных материалов… и вплоть до газетных пасквилей или доносов в полицию – все свидетельства о предмете суть тексты различных авторов.

На какие из них можно полагаться и насколько? Отсюда автор приходит к необходимости того, что нынешняя наука называет «исчислением высказываний» и предлагает им же разработанный «индикатор достоверности». Все сказанное есть рабочий аппарат ученого, помогающий постепенно нарисовать весьма неординарную картину своего предмета.

Насколько убедительна эта картина – судить читателю.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Карл Маркс как революционер и экономист. От рабочих кружков к незавершенному «Капиталу» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру обществ, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще (13/6, курсив наш).

Что экономика влияет, подчас сильно, на политику и законодательство – достаточно очевидно из опыта. Эта правдоподобность тут же используется великим мыслителем, чтобы протащить далеко не очевидный тезис об определяющем влиянии экономики на «духовный процесс жизни вообще». Но надо отдать должное Марксу – формула изложена четко и однозначно, не оставляя места разнотолкованиям. Так же и следом:

Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что он сам о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями (13/7, курсив наш).

Снова тот же примитивный прием. Первая часть тирады достаточно очевидна – до тривиальности. Но силлогизм замечательный: едва ли заключение имеет какую-то логическую связь с посылкой. Тем не менее отметим еще раз: сказано однозначно, безо всякой диалектики, что первично , что вторично . Ср. с предыдущей цитатой из Энгельса: «если кто-нибудь это положение извращает…» и т. д.

В том же письме Энгельс добавляет (напомним, в 1890 г.):

Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отвергали, и не всегда находилось время, место и возможность отдавать должное остальным моментам, участвующим во взаимодействии. Но как только дело доходило до анализа какого-либо исторического периода, то есть до практического применения, дело менялось, и тут уже не могло быть никакой ошибки…

(Тут уже все выводилось из «классовой борьбы», как объяснил тот же Ф. Э. в цитированном выше «Введении» к переизданию брошюры Маркса. Итак…)

…Не могло быть никакой ошибки. К сожалению, сплошь и рядом полагают, что новую теорию вполне поняли и смогут ее применять сейчас же, как только усвоены основные положения, да и то не всегда правильно. И в этом я могу упрекнуть многих из новых «марксистов»; ведь благодаря этому также возникала удивительная путаница… (37/396).

Непросто согласиться со сказанным. Путаницы немало как раз у самого Энгельса. «Определяющим моментом является, в конечном счете» или «является единственным определяющим моментом» – если есть разница, тогда в чем она? Энгельс не объясняет этого ни здесь, ни в ином другом месте. Нигде [25] Современный исследователь указывает, что послевоенные коммунисты – как рабочие, так и интеллектуалы – «не интересовались всерьез “наукой социализма” – факт, который привел в замешательство французского коммуниста Луи Альтюссера в 1960-е годы». Этот Альтюссер написал книгу «За Маркса», где оспаривал мнение, будто схема «базис – надстройка», скажем так, примитивна. В обоснование глубины исторической теории Маркса он цитировал… Энгельса (как раз те места из писем, что и я в этих главах). См.: Пол Готфрид . Странная смерть марксизма. М.: ИРИСЭН – Мысль, 2009. С. 59 и далее.

. И снова замечаем мы, как готов он переложить на других вину за свои (с Марксом) ошибки или упущения. То ли дело Маркс – никакого виляния. У него можно найти даже еще более четкие формулировки, например в письме к П. В. Анненкову в Париж из Брюсселя (1846 г.):

Что же такое общество, какова бы ни была его форма? Продукт взаимодействия людей. Свободны ли люди в выборе той или иной общественной формы? Отнюдь нет. Возьмите определенную ступень развития производительных сил людей, и вы получите определенную форму обмена (commerce) и потребления. Возьмите определенную ступень развития производства, обмена и потребления, и вы получите определенный общественный строй, определенную организацию семьи, сословий, классов, – словом, определенное гражданское общество. Возьмите определенное гражданское общество, и вы получите определенный политический строй, который является лишь официальным выражением гражданского общества. Вот чего никогда не поймет г-н Прудон… (27/402).

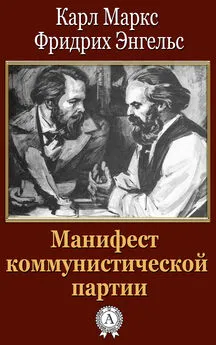

Все просто, чего мудрить! В «Манифесте» прямо так и написано:

Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы принять, что вместе с условиями жизни людей, с их общественными отношениями, с их общественным бытием изменяются также и их представления, взгляды, понятия, – одним словом, их сознание (4/445).

Фридрих Энгельс

Что правда, то правда. Не требуется особенного глубокомыслия для постижения этих гениальных откровений. (Никто не скажет теперь, что мы уж прямо совсем не находим ничего правильного у Маркса – Энгельса!)

Зато для усвоения позднейших поправок Энгельса определенно требуется особое глубокомыслие. Вот еще одна из них (опять в частном письме):

Политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное и т. д. развитие основано на экономическом развитии. Но все они также оказывают влияние друг на друга и на экономический базис (все-таки «базис»! – Е. М. ). Дело обстоит совсем не так, что только одно является активным, а все остальное – лишь пассивное следствие. Нет, тут взаимодействие на основе экономической необходимости, в конечном счете, всегда прокладывающей себе путь (39/497).

Поняли что-нибудь? С одной стороны, то и другое влияют друг на друга; с другой стороны, одно основано на другом. Вроде бы нету односторонней причинно-следственной связи, а вроде бы что-то есть. О, недаром Энгельс в последние годы жизни много занимался диалектикой природы .

По-видимому, экономический детерминизм Маркса и основных марксистских работ, именуемый официально «историческим материализмом», или «материалистическим пониманием истории», не давал покоя многим сочувствующим интеллектуалам. Можно полагать, что разъяснения Энгельса вполне удовлетворили их интеллектуально-либерально-левоориентированную совесть. Ибо не придавалось значения тому (и ныне не акцентируемому) факту, что все эти поправки к теории сделаны Энгельсом в частной переписке, но ничего похожего не было сделано при переизданиях ранних работ Маркса и Энгельса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: