Александр Васькин - Спасти Пушкинскую площадь

- Название:Спасти Пушкинскую площадь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-9973-1000-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Васькин - Спасти Пушкинскую площадь краткое содержание

Основные потери Пушкинская площадь понесла в прошлом веке. Казалось бы, потерь этих с лихвой хватит, чтобы оставить ее в покое. Однако мы с тревогой всматриваемся в завтрашний день площади – сохранится ли этот уникальный уголок Москвы?

Жизнь Пушкинской площади, ее прошлое и будущее – такова тема новой книги известного москвоведа Александра Васькина.

В книге – много интересных иллюстраций и старых фотографий.

Спасти Пушкинскую площадь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Строили стену за счет казны, то есть за счет народа: «А камень белой, тесаной и неочищеной, привозят к Москве из тех городов уездные крестьяне, на кого сколко в году положено поставить вместо иного обороку», – свидетельствовал один из современников. А люди побогаче – торговые да посадские – выкатывали деньгу на строительство. Брали и с иноземцев. Так, уже упомянутый Горсей дважды просил царя Федора Иоанновича освободить английскую торговую компанию от уплаты специального налога, введенного в связи с постройкой стены Белого города.

Федор Конь на фоне выстроенного им Смоленского кремля (скульптор О. Комов)

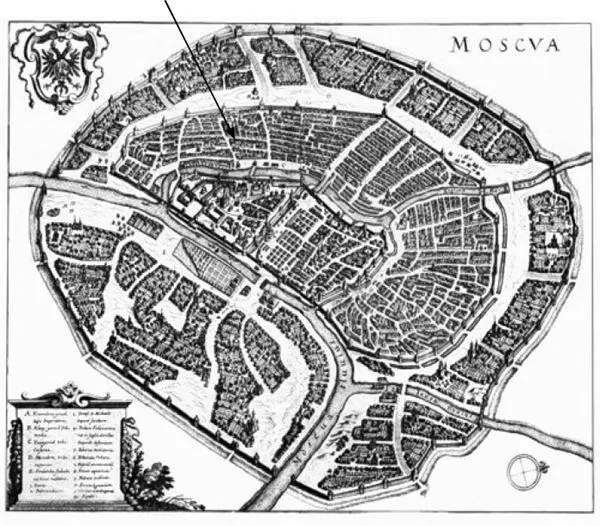

Белый город на плане швейцарского художника Маттеуса Мериана, 1638 г.

Первыми стали возводить Тверские ворота, а уже от них повели стены в разные стороны, что, наверняка, неслучайно – Тверская дорога была главной, царской. Ее требовалось заградить в первую очередь.

Уже в те времена было известно, что московская почва во многих местах, в том числе и на нынешней Пушкинской площади, перенасыщена грунтовыми водами, расположенными слишком близко от поверхности земли. Построить каменную башню на глиняной почве, держащую к тому же на себе медные пушки, было делом непростым [2] Негодность московской земли для глубокого подземного строительства вновь заявила о себе в 1930-е гг., при прокладке московского метро. Немало зарубежных специалистов приглашено было тогда в красную столицу из Берлина, Парижа, Нью-Йорка, да только напрасно: приехав, все они вскоре возвращались обратно, отказавшись от участия в прокладке подземки под предлогом сверхсложности условий строительства. Тогда решили копать своими силами. Советские метростроевцы, не имевшие прежде подобного опыта, при прокладке метро натыкались на многочисленные свидетельства того, как их далекие предшественники выдумкой и хитростью боролись с природными условиями московской земли. Найденные при раскопках в центре Москвы остатки фундамента Белого города служили красноречивым тому подтверждением.

.

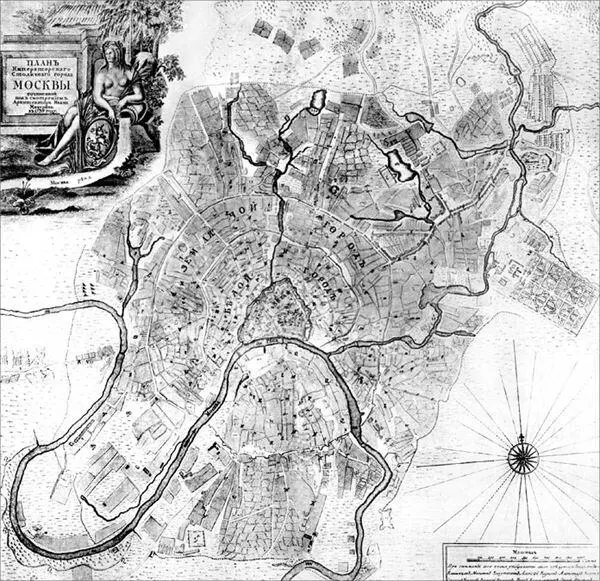

Белый город на плане «Императорского Столичного города Москвы», 1739 г.

Как была обеспечена устойчивость Тверской башни Белого города? По несложной, но любопытной задумке Федора Коня башня должна была прочно стоять на двух рядах толстенных белокаменных плит. Но как сделать так, чтобы плиты «не играли» и, учитывая тяжесть нагрузки на зыбкую почву, прочно держали огромные стены? Цемент тогда еще не изобрели. Зато лесов вокруг Москвы было вдоволь. Там и добыли недостающий связующий элемент – дубовые бревна.

Первым сладили фундамент Тверских ворот. Для начала в вырытый землекопами котлован забили несколько рядов дубовых свай, разных по высоте, половина из них выступала из земли на 50, а другая – на 80 сантиметров. Затем плотно утрамбовали землю – так, чтобы она покрывала только невысокие сваи. На них и уложили первый ряд бутовых плит, упиравшихся по бокам в сваи большей длины, выступавшие из земли. Таким образом, образовалась ровная поверхность.

Следом поверху выложили второй слой каменных плит, накрывающих теперь уже и более высокие сваи. Получившееся основание в разрезе напоминало привычную кирпичную кладку; тем не менее, оно обладало очень важным для фундамента свойством – упругостью, повышающей сопротивляемость будущей стены артиллерийскому обстрелу.

Таким же сделали фундамент и других ворот Белого города, стоявших на глиняной почве, в частности Мясницких.

Толщина высоких десятиметровых стен достигала шести метров (и в этом они могут сравниться с Великой Китайской стеной). Основным строительным материалом были кирпич и известняк, из которого издавна сооружали в Москве соборы и другие значительные здания. Кремль в XIV в. также выстроили из известняка. Поэтому и зовется древняя Москва белокаменной. Впрочем, и в других европейских городах древние крепости тоже строили из благородного светлого камня. Например, при возведении лондонского Тауэра использовали песчаник.

Наш камень, белый подмосковный известняк, обладая ровной, без раковин, поверхностью, отличался важным декоративным свойством – наличием собственного оттенка, например, палевого, жёлтого или розового. Для предохранения мягкой поверхности белого камня от воздействия осадков его после облицовки покрывали защитным лаком – фирнисом, который, проникая внутрь камня, укреплял его и сохранял декоративные свойства в течение десятков и сотен лет.

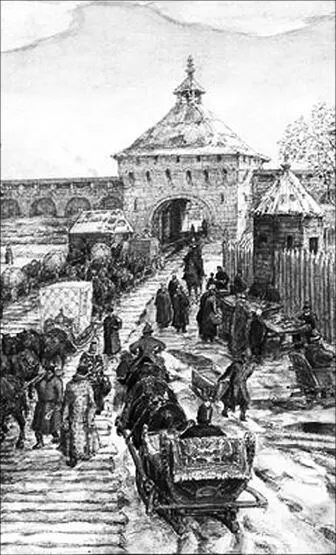

Мясницкие ворота Белого города (с картины А. Васнецова)

Стена получилась протяженной – почти 10 километров; исходя от Водовзводной башни Кремля, она шла вдоль Пречистенской набережной, и дальше – по направлению современного Бульварного кольца до Москвы-реки, затем по Москворецкой набережной до стены Китай‐города. Вдоль стены, напоминавшей по форме букву С, проходил ров с водой. Река Неглинка протекала под стеной через «трубу» (отсюда и название Трубных площади и улицы).

До того, как стать Белым, город назывался Царским – еще при Иване Грозном, повелевшем расселить в его пределах опричников. Сам же царь выстроил себе двор на Ваганьковском холме, т. е. тоже в пределах Белого города (на месте нынешнего Пашкова дома).

Было и третье название – Иван‐город. В дневнике польского дворянина Маскевича, посещавшего Россию в 1609–1612 гг., читаем:

«Китай‐город и Кремль находятся внутри третьего замка, Иван‐города (Белого города), который окружен валом и выбеленною стеною, отчего некоторые называют его Белым городом. В нем столько же ворот, сколько башен. Все же замки обтекает Москва-река, в ней много мест мелких, но топких, оттого наши охотнее переплывали ее, нежели переходили вброд.

Иван‐город равным образом застроен домами бояр и посадских людей, так что нет ни одного пустого места; только при воротах, ведущих в Кремль и Китай‐город, есть небольшие незастроенные пространства. Впрочем, так как дома находятся в значительном расстоянии от стен и палисада, то здесь довольно много места для защиты от неприятеля».

Застройка территории Белого города началась в XIV в., когда город был окружен валом и рвом. Уже в следующем веке на его территории находились боярские усадьбы, монастыри (Рождественский, Сретенский). В конце XV в. в Белом городе были поставлены Пушечный двор, Колымажный двор, другие ремесленные предприятия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: