Александр Васькин - Спасти Пушкинскую площадь

- Название:Спасти Пушкинскую площадь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-9973-1000-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Васькин - Спасти Пушкинскую площадь краткое содержание

Основные потери Пушкинская площадь понесла в прошлом веке. Казалось бы, потерь этих с лихвой хватит, чтобы оставить ее в покое. Однако мы с тревогой всматриваемся в завтрашний день площади – сохранится ли этот уникальный уголок Москвы?

Жизнь Пушкинской площади, ее прошлое и будущее – такова тема новой книги известного москвоведа Александра Васькина.

В книге – много интересных иллюстраций и старых фотографий.

Спасти Пушкинскую площадь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Согласно летописям того времени, Белым городом называли и саму крепостную стену. Соловецкий летописец начала XVII в. писал: «В лето 7097 (т. е. 1589 по современному летоисчислению) совершен бысть на Москве Белый город каменной и нарекли Царев город».

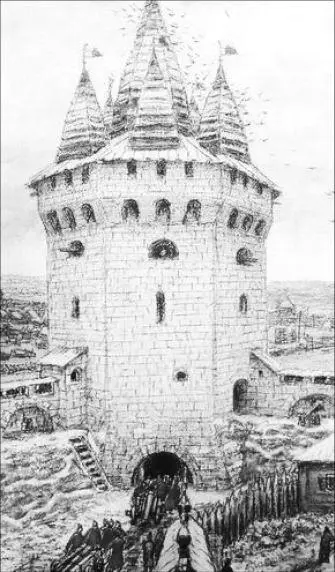

Всего в стене Белого города возвели 27 башен. Тверская башня, как и большинство ее собратьев, была многоугольной, высотой до 20 метров, имела несколько боевых ярусов и затейливое шатровое завершение. Внешний вид башен Белого города, по отзывам въезжавших в Москву гостей, был весьма своеобразным.

Приезжавший в Москву в середине XVII в. сын антиохийского патриарха Павел Алеппский писал:

«В Белой стене более 15 ворот, кои называются по именам различных икон, на них стоящих. Все эти надворотные иконы имеют кругом широкий навес из меди и жести для защиты от дождя и снега. Перед каждой иконой висит фонарь, который опускают и поднимают на веревке по блоку; свечи в нем зажигают стрельцы, стоящие при каждых воротах с ружьями и другим оружием.

Иноземец Исаак Масса, оставивший «Краткое известие о Московии в начале XVII века», пишет, что в Тверских воротах Белого города было два проезда, в отличие, например, от Арбатских, имевших лишь один проезд.

А старинный документ 1646 года «Роспись городовым порухам», рассказывающий о состоянии городского хозяйства Москвы, указывает на то, что в Тверской башне были устроены специальные помещения – «застенки», вероятно, для хранения боеприпасов. Застенков было два, и оба они пришли к середине XVII в. в плачевное состояние, требующее ремонта: один «застенок весь валится розно и у караульной избы осыпалось того застенку в длину по подошве 5 сажен», а другой «застенок по верху кругом осыпался и розщелялся». Оно и понятно – к тому времени использовались «застенки» все реже и реже.

Во всех воротах имеется по нескольку больших и малых пушек на колесах. Каждые ворота не прямые, как ворота Ан-Наср или Кин-Насрин в Алеппо, а устроены с изгибами и поворотами, затворяются в этом длинном проходе четырьмя дверями и непременно имеют решетчатую железную дверь, которую спускают сверху башни и поднимают посредством ворота. Если бы даже все двери удалось отворить, эту нельзя открыть никаким способом, ее нельзя сломать, а поднять можно только сверху».

В десяти башнях пробили ворота – по числу пересекавших границу Белого города улиц. Каждые ворота нарекли по улице, через них проходящей. Сколько воды утекло с тех пор, но сегодня, когда стены нет, память о ней незримо присутствует в названиях московских площадей – Яузские ворота, Покровские ворота, Мясницкие ворота, Петровские ворота, Никитские ворота, Арбатские и Пречистенские…

Недавняя уникальная находка реставраторов подтвердила тот факт, что крепостные ворота на Руси нередко нарекали в честь располагавшихся на них икон. В процессе реставрационных работ в апреле 2010 г. в киотах Спасской и Никольской башен Московского Кремля обнаружились старинные надвратные иконы, замурованные под слоем штукатурки в 1930-е гг.

На Спасской башне открылась икона с изображением образа Иисуса Христа с припадающими к нему святыми – преподобным Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским. Время написания фрески достоверно не известно, создана она была не ранее середины второй половины XVII в. Именно эта икона и дала название башне, именовавшейся ранее Фроловской.

Над воротами Никольской башни была замурована икона Святителя Николая Чудотворца, относящаяся к концу XV – началу XVI вв., поврежденная во время боев в октябре 1917 г.

Чертольские ворота Белого города (с картины А. Васнецова)

Впрочем, что значит – стены нет? Она есть, только под землей. В ходе недавних археологических изысканий найдены фундаменты крепостных стен в самых разных местах Белого города, в том числе и на Пушкинской площади. На Хохловской площади раскопана крепостная стена длиной более пятидесяти метров, хорошо сохранились фундамент и кладка, а также уникальные археологические детали. Археологи обещают, что в обозримом будущем остатки стен будут музеефицированы и выставлены на обозрение.

Тверские ворота открывали путь на одну из самых древних улиц Москвы – Тверскую. Как и следует из названия, улица поначалу была дорогой на Тверь, именно по этой улице въезжали в Москву великие князья, цари, императоры и прочие высокопоставленные лица, не говоря уже о чинах поменьше. Посему улицу также называли и Царской.

Тверские ворота на ночь запирались. Закрывали и отпирали ворота специальные люди – воротники, стражники на воротах – обитатели Воротниковской слободы (отсюда и название Воротниковского переулка). Ворота на Тверскую улицу находились в двух местах: в Белом городе и Земляном (на его месте позже возник Камер-Коллежский вал).

Но не только воротами защищали въезд в Белый город. Чтобы москвичи чувствовали себя «как за каменной стеной», для большей безопасности улицы перегораживали еще и поперек, толстыми бревнами-решетками. И если вдруг враги пробрались бы через ворота в город, то полагалось стоявшим у решеток сторожам немедля трещотками оповещать местное население, созывая всех на помощь. Бревнами-решетками начали охранять Москву по царскому указу Ивана III еще в 1504 г., а просуществовали они до 1750 г.

Зачем вообще нужны были ворота? Они являлись важной частью фортификационного сооружения, в которое превращалась крепостная стена в военное время. Будучи третьим кольцом обороны Москвы (после Кремля и Китай‐города), Белый город признавался современниками одной из самых мощных крепостей Европы. Белогородские стены имели несколько ярусов бойниц, позволявших вести длительный непрерывный огонь.

Ворота были необходимы и в мирные дни, особенно ночами. И закрывали их от большого количества стекавшихся в Москву «шальных людей», коих в России во все времена было в избытке. Известно, например, что еще в 1722 г. Петр I посоветовал гостям, которые приехали в Кремль 1 января, чтобы поздравить царскую семью с Новым годом, разъехаться по домам засветло «во избежание какого-либо несчастья, легко могущего произойти в темноте от разбойников». А темнота, надо сказать, была повсеместная. Ведь во всем городе освещалось лишь Красное крыльцо перед Грановитой палатой Кремля, да и то по праздникам. Только в 1730 г. на улицах Москвы появились первые фонари, которые зажигали лишь в те вечера, когда в Кремле принимали гостей, чтобы последним было безопасно добираться восвояси. С конца XVIII в. фонари стали освещать улицу постоянно. Но поскольку с фонарями был связан риск пожара, то в лунные ночи и летом их не зажигали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: