Александр Васькин - Спасти Пушкинскую площадь

- Название:Спасти Пушкинскую площадь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-9973-1000-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Васькин - Спасти Пушкинскую площадь краткое содержание

Основные потери Пушкинская площадь понесла в прошлом веке. Казалось бы, потерь этих с лихвой хватит, чтобы оставить ее в покое. Однако мы с тревогой всматриваемся в завтрашний день площади – сохранится ли этот уникальный уголок Москвы?

Жизнь Пушкинской площади, ее прошлое и будущее – такова тема новой книги известного москвоведа Александра Васькина.

В книге – много интересных иллюстраций и старых фотографий.

Спасти Пушкинскую площадь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

До того, как на Тверской установили освещение, в темное время суток горожане обходились фонарями, которые они носили с собой. Но лишний раз на улицу старались не ходить. Того же, кто встречался воротникам и стражникам с фонарем, пропускали дальше только за специальную мзду. А если фонаря при путнике не было, то его могли запросто заподозрить в желании остаться незамеченным и, следовательно, совершить что-то нехорошее. Таких не пропускали, а задерживали и сажали в острог «предварительного заключения» до выяснения личности.

Не одни лишь шальные люди стремились в разраставшуюся Москву. Во все времена здесь жила богатая публика. Но в Кремле и Китай‐городе знать уже не умещалась, вот и стали давать им земельные наделы в Белом городе для дальнейшего заселения. Подать с новых вотчин они не платили, считались «обеленными» от них. Отсюда и еще одна версия происхождения названия Белого города, где жили «обеленные». Другая версия, более распространенная, напрашивается сама – камень, из которого возвели стены, был белым.

В Белом городе слободами жили также ремесленники и купцы, переселившиеся в Москву из ближайших (и не очень) русских городов: из Дмитрова, Новгорода, Твери и других (отсюда и названия современных Малой и Большой Дмитровки). Именовались слободы и по названию ремесел – Соляная, Мясницкая, Лубяная, Кузнечная и т. д. (еще раз убеждаешься, насколько важным является сохранение исторических названий московских улиц) [3] «Другую часть города именуют они Царь-городом; она расположена в виде полумесяца и окружена крепкой каменной стеною, у них именуемой Белою стеною; посередине через нее протекает река Неглинная. Здесь живет много вельмож и московских князей, детей боярских, знатных граждан и купцов, которые по временам уезжают на торг по стране. Также имеются здесь различные ремесленники, преимущественно булочники. Тут же находятся хлебные и мучные лабазы, лотки с говядиною, скотный рынок, кабаки для пива, меда и водки. В этой части же находится конюшня его царского величества. Здесь же находится литейный завод, а именно в местности, которую они называют Поганым прудом (бродом) на реке Неглинной; здесь еще льют много металлических орудий и больших колоколов». Адам Олеарий (1599–1671). «О русском государстве, его провинциях, реках и городах».

.

С укреплением российской государственности и увеличением территории страны оборонительная роль московских крепостных стен становилась все менее важной. Последние полки иноземных солдат со стены Белого города можно было увидеть разве что в Смуту. Ворота Белого города больше не запирались на ночь, как в старину, и не охранялись.

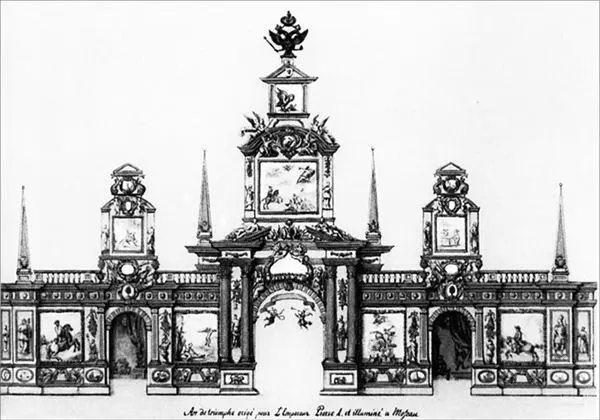

Тверские ворота были снесены в 1720 г., а на их месте образовалась площадь, впрочем, долго не пустовавшая. Уже в следующем, 1721 г. на ней была построена триумфальная арка для торжественного въезда в Москву царя Петра I, заключившего со шведами Ништадтский мир.

Возведение триумфальных врат на площадях Москвы и Санкт-Петербурга стало одним из тех многочисленных новшеств, что пришли в Россию в царствование Петра. В отличие от традиции Запада, где строительство арок приурочивалось к самым разным поводам, в России арки ставили в случае военных побед и коронаций. Интересно, что в Москве, в основном, ставили арки в честь сухопутных побед, а в Петербурге, провозглашенном столицей в 1712 г., – морских.

В 1721 г. Петр I специально прибыл в Москву, чтобы вместе с многочисленной свитой совершить торжественный въезд по Тверской улице через триумфальные врата. О том, что происходило почти триста лет назад на нынешней Пушкинской площади, мы можем судить по историческому документу – «Реляции, что при отправлении торжественного входа Его Императорского Величества Всероссийского в Москву в 18 день декабря 1721 года, чинилось», составленной в Санкт-Петербурге в 1722 г.

Традиция возведения в российских городах триумфальных арок зародилась при Петре I

«Когда Его Императорское Величество приблизился с Гвардиею и прочими учрежденными полками ко Тверским триумфальным воротам, тогда великим трубным гласом, также литаврным и барабанным боем и пушечную стрельбою со всенародною родостию принят. И по вошествии в Белый город с башен и болверков пушечною стрельбою, и всех церквей колокольным звоном приветствовали».

У Тверских ворот Петра встречало московское начальство в полном составе: генерал-губернатор, губернатор и все «знатнейшие под их командой обретающиеся офицеры и прочие гражданские управители».

Изображение Тверских ворот того времени до нас не дошло, но благодаря сохранившемуся описанию можно себе представить их торжественный облик. Документ называется «Врата триумфальные в царствующем граде Москве. На вход Царского Священнейшего величества, Императора Всероссийского, Отца Отечества Петра Великого с торжеством окончания войны благополучным миром между империею российскую и короною шведскою».

Петр повелел выстроить в Москве три триумфальные арки. Каждая имела свой глубокий смысл. Первая – «у Тверских ворот по Белому городу» ставилась в знак прошедшей войны, и должна была являть собою «мимошедшей войныблагополучия, аки семена мира». Арка у Тверских ворот должна была быть построена «тщанием и иждивением именитых человек, господ Строгановых, архитектором Иваном Юстиновым». Эти ворота по фамилии финансировавшего их купца называли также Строгановскими.

Строгановские триумфальные врата. Купцы Строгановы неоднократно выступали в роли финансистов строительства триумфальных ворот в Москве, так было и в 1709 г. после Полтавской победы

Вторая арка – в честь достигнутого мира – «в Китае городе у собора Казанского. Тщанием Святейшего Синода. Архитектором Иваном Зарудным».

Третья арка – в честь плодов достигнутого мира, «образующих и надеемых». Место для арки выбрали у Мясницких ворот Земляного города (сегодня мы знаем это место как площадь Красные ворота). Арка называлась магистратской, т. к. строилась «тщанием и иждивением Магистрата. Архитектором Иваном Юстиновым упомянутым».

Указания, кому и на чьи деньги строить, этим не ограничились. Подробное описание внешнего вида ворот также очень интересно. В частности, Тверские ворота приказано было украсить столпами с изображениями четырех главных добродетелей: Правды с весами и мечом; Премудрости с зерцалом и змием; Целомудрия, сосуд «не весьма полно наливающего»; Мужества, опершегося на обломок столпа, при себе льва имеющего.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: