Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Название:Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук краткое содержание

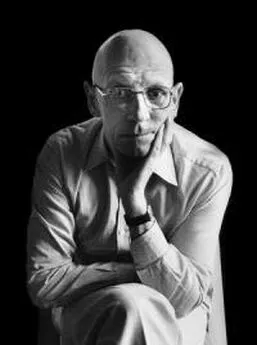

Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.

Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, История образует «среду» гуманитарных наук, одновременно и привилегированную, и опасную. Каждой науке о человеке она дает опору, где та устанавливается, закрепляется и держится; она определяет временные и пространственные рамки того места в культуре, где можно оценить значение этих наук; однако вместе с тем она очерчивает их точные пределы и неукоснительно разрушает их притязания на какое бы то ни было универсальное значение. Тем самым История показывает, что поскольку человек, сам того не ведая, уже подчинен детерминациям, выявляемым психологией, социологией, анализом языков, то, следовательно, он не является вневременным объектом знания, который в своих правах неподвластен времени. Однако, даже избегая прямых ссылок на историю, гуманитарные науки (и сама история в их числе) лишь связывают один эпизод культуры с другим (тот, который они избирают своим объектом, с тем, в котором укореняются их существование, их способ бытия, их методы и понятия), или же при обращений к своей собственной синхронии, они соотносят тот культурный эпизод, который породил их, с самим собою. Таким образом, человек в своей позитивности всегда выявлялся, лишь будучи тотчас ограничен безграничностью Истории.

Мы видим здесь движение, сходное с тем, которое одушевляло изнутри всякую область наук о человеке: мы видели в нашем анализе, как движение это постоянно возводит позитивности, определяющие бытие человека, к той конечности его бытия, которая их и порождает, так что науки оказываются не только вовлеченными в мощные колебания, но и сами в свою очередь воссоздают их в форме собственной позитивности, непрестанно устремляясь от сознания к бессознательному. И вот теперь и сама История включается в эти колебания — правда, уже не между позитивностью человека, взятого как объект (и выявляющегося эмпирически в труде, жизни, языке), и коренными пределами его бытия, но между временными пределами, ограничивающими особые формы труда, жизни и языка, и исторической позитивностью субъекта, который в познании находит к ним доступ. И здесь опять субъект и объект связаны взаимным вопрошанием, но если ранее это вопрошание возникало внутри самого позитивного знания, в ходе постепенного разоблачения бессознания сознанием, то здесь оно осуществляется на внешних границах субъекта и объекта; оно обозначает размывание граней того и другого, рассеяние, которое отделяет их друг от друга, отрывая их от неподвижной, укорененной и определенной позитивности. Разоблачая в бессознательном свой самый важный объект, гуманитарные науки показали, что во всем том, что уже на поверхности, казалось бы, было осмыслено, остается еще нечто неосмысленное: обнаруживая в законе времени внешний предел гуманитарных наук, История показывает, что все то, что уже было некогда осмыслено, еще будет подвергаться дальнейшему осмыслению в мысли, которой пока еще нет. Пожалуй, именно здесь, в конкретных формах бессознательного и Истории, мы обнаруживаем две грани того конечного человеческого бытия, которое, обнаружив в себе свое собственное обоснование, выявило в XIX веке образ человека: некую конечность без бесконечности, то есть конечность, никогда не кончающуюся, которая всегда держится на расстоянии от самой себя, которой всегда есть о чем помыслить даже в тот момент, когда она уже мыслит, и у которой всегда есть время, чтобы переосмыслить то, что она уже помыслила.

В современном мышлении историцизм и аналитика конечного человеческого бытия противостоят друг другу. Историцизм есть способ выявить собственную значимость того постоянного критического отношения, которое разыгрывается между Историей и гуманитарными науками. Однако он укрепляется лишь на уровне позитивностей: позитивное познание человека ограничено исторической позитивностью познающего субъекта, так что сам момент конечности растворяется в игре относительности, избежать которой невозможно и которая сама превращается в абсолют. Быть конечным значит попросту включиться в перспективу, которая одновременно и позволяет нечто уловить восприятием или пониманием и вместе с тем никогда не позволяет этому схватыванию превратиться в окончательное и всеобщее осознание. Всякое познание укореняется в жизни, обществе, языке, у которых есть история, и в этой самой истории оно находит ту стихию, которая позволяет ему общаться с другими формами жизни, другими типами общества, другими значениями; именно поэтому историцизм всегда предполагает некую философию или по крайней мере методологию живого понимания (в стихии Lebenswelt [384] (нем.) жизненный мир — Прим. перев.

), межчеловеческого общения (на основе социальных организаций) и герменевтики (иначе говоря, схватывания в явном смысле речи ее другого смысла, одновременно и вторичного, и первичного, то есть и более скрытого, и более фундаментального). Тем самым различные позитивности, порожденные Историей и в ней разместившиеся, могут сообщаться друг с другом, облекать друг друга в форму познания, высвобождать покоящиеся в них содержания; проявляются здесь не сами пределы в их державной строгости, но некоторые частичные целостности, которые практически всегда ограниченны: границы их можно до некоторой степени расшатать, но они никогда не охватят пространства некоего окончательного анализа, никогда не возвысятся до абсолютной целостности. Именно поэтому анализ конечности человеческого бытия неустанно отстаивает вопреки историцизму то, что последний оставляет без внимания: цель этого анализа в том, чтобы выявить глубже и раньше то конечное человеческое бытие, которое и сделало их возможными; где историцизм искал возможности и обоснования конкретных отношений между ограниченными целостностями, способ бытия которых давался заранее жизнью, формами общества или значениями языка, там аналитика конечного человеческого бытия ставит вопрос об отношении человеческого бытия к бытию вообще — к тому бытию, которое, становясь конечным, делает возможными и сами позитивности в их конкретных способах бытия.

5. ПСИХОАНАЛИЗ, ЭТНОЛОГИЯ

Психоанализ и этнология занимают в нашем знании особое место. Дело не в том, что они лучше всех других гуманитарных наук уловили собственную позитивность и наконец осуществили прежнюю установку на достижение подлинной научности, но, скорее, в том, что на границах любого познания о человеке они образуют не только надежную и неисчерпаемую сокровищницу опыта и понятий, но более того — некий постоянный источник беспокойства, вопрошания, сомнения, критики и оспаривания всего того, что могло бы иначе показаться несомненным. На это имеется определенная причина, которая сводится к специфике их объектов, но еще более — их места и функций в общем пространстве эпистемы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: