Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Название:Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук краткое содержание

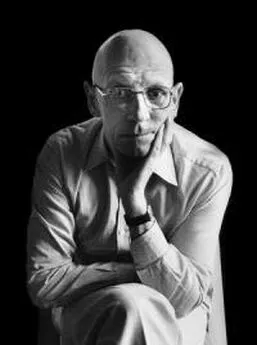

Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.

Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обычно склоняются к мнению, что XIX век по причинам преимущественно политического и социального характера обратил более пристальное внимание на человеческую историю, что он отказался от идеи порядка и непрерывности времени, равно как и от идеи прогресса; что, стремясь рассказать о своем восхождении, буржуазия обнаружила в летописи своей победы историческую толщу социальных институтов, груз привычек и верований, неистовство битв, чередование побед и поражений. Предполагается, что именно с этого момента обнаружившаяся в человеке историчность распространилась и на предметы, которые человек изготовил, язык, на котором он говорил, и далее — на самое жизнь. Исследования экономики, история литератур или грамматики и, наконец, вся эволюция жизни кажутся лишь внешним результатом распространения на все более и более отдаленные участки познания той историчности, которая была открыта прежде всего в человеке. На самом деле, однако, произошло нечто прямо противоположное. Вещи первыми приобрели свою собственную историчность, которая высвободила их из того непрерывного пространства, которое принуждало их к той же самой хронологии, что и людей. При этом человек оказался как бы лишенным того, что ранее было самым очевидным содержанием его Истории: природа уже более не говорит ему о сотворении или о конце мира, о его подвластности или о предстоящем судном дне — теперь она говорит лишь о своем природном времени; богатства уже более не свидетельствуют ни о прошлом, ни о будущем золотом веке, они говорят лишь об условиях производства, изменяющихся в Истории; в языке уже не различимы более ни приметы довавилонских времен, ни первобытные крики, звучавшие в девственных лесах, но лишь знаки его собственной родовой принадлежности. У человека нет больше истории: точнее, поскольку он говорит, трудится и живет, бытие его оказывается сплетением многих историй, которые ему чужды и неподвластны. В силу этой расщепленности пространства, в котором некогда безразрывно простиралось классическое знание, в силу самостоятельного развертывания каждой области, замкнувшейся на своем собственном становлении, человек, появившийся в начале XIX века, оказывается «вне истории».

Все те воображаемые ценности, в которые облеклось прошлое, весь лирический свет, которым окружило себя в ту эпоху историческое сознание, весь живой интерес к документам и следам, оставленным временем, — все это лишь поверхностные проявления того факта, что человек оказался лишенным истории и поэтому призван обнаружить в самом себе и в тех вещах, в которых еще мог бы отобразиться его облик (в отличие от других вещей, которые либо погибли, либо замкнулись на самих себе), такую историчность, которая была бы сущностно близка ему. Однако эта историчность немедленно выявляет свою двусмысленность. Если человек дается позитивному познанию, лишь поскольку он говорит, трудится и живет, разве может его история быть чем-либо иным, кроме как хитросплетением различных времен, которые чужды ему и чужеродны друг другу? В самом деле, может ли его история быть чем-либо иным, кроме как общей модуляцией жизненных условий (климат, плодородие почвы, типы культуры, разработка природных богатств), преобразований экономики (а значит, и социальных институтов) и смены форм языка и его использования? Однако сам человек при этом неисторичен: время приходит к нему откуда-то извне, он становится объектом Истории лишь в результате наложения друг на друга истории живых существ, истории вещей, истории слов. Он подчинен лишь их собственным событиям. Однако это отношение простой пассивности тут же выворачивается наизнанку: ведь тот, кто говорит на языке, кто трудится и потребляет в экономии, кто живет своей человеческой жизнью, — это и есть сам человек, а значит, он имеет право на столь же положительное развитие, как и все эти существа и вещи, ничуть не менее самостоятельное, а быть может, даже и более фундаментальное: разве не историчность, присущая человеку и вписанная в глубь его существа, позволяет ему, как и всему живому, приспособляться к среде и эволюционировать (правда, с помощью орудий, приемов и организаций, которых нет ни у какого другого существа), позволяет ему создавать формы производства, а также закреплять, продлевать или останавливать действие экономических законов, осознавая их и строя на их основе и вокруг них различные институты; позволяет ему, наконец, постоянно изнутри давить на язык в каждом произносимом им слове, незаметно и неустанно сдвигая его с прежних позиций. Так сквозь историю позитивностей проступает более глубокая история самого человека. История эта относится к самому его бытию: он обнаруживает, что не только где-то вокруг него существует «некая История», но что сам он в своей историчности и есть то, в чем прорисовывается история человеческой жизни, история экономии, история языков. Таким образом, на некоем глубинном уровне существует историчность человека, которая есть одновременно и история его самого, и то перворассеяние, которое служит обоснованием всех других историй. Это и есть та первоначальная размытость, которую искал XIX век в своем стремлении все помещать в историю, писать всеобщую историю по любому поводу, неустанно идти в глубь времени, помещая даже самые прочные вещи в его освобождающий поток. Здесь также следует пересмотреть тот привычный способ, которым пишется история Истории. Обычно говорится, будто в XIX веке прервалась чистая хроника событий, чистая память о прошлом, населенная лишь индивидами и случаями, и в истории стали искать общие законы развития. На самом же деле не было истории, более «объясняющей», более озабоченной поиском всеобщих постоянных законов, нежели история классического века, когда мир и человек в едином движении составляли плоть единой истории. Начиная с XIX века обнаруживается прежде всего человеческая историчность в ее обнаженной форме — тот факт, что человек, как таковой, зависит от обстоятельств. Отсюда стремление либо найти законы этой чистой формы (таковы философии, подобные шпенглеровской), либо определить ее на основе того факта, что человек живет, трудится, говорит и мыслит: таковы интерпретации Истории на основе человека, рассматриваемого либо как вид существ, либо на основе экономических законов или культурных ансамблей.

Во всяком случае, эта диспозиция Истории в эпистемологическом пространстве очень существенна для ее отношений с гуманитарными науками. Поскольку исторический человек — это человек, который живет, трудится и говорит, постольку всякое содержание истории отправляется от психологии, социологии, наук о языке. И наборот, поскольку человеческое существо становится насквозь историческим, никакое анализируемое гуманитарными науками содержание не может оставаться замкнутым в себе, избегая движения Истории. Причин этому две: во-первых, дело в том, что психология, социология, философия, будучи применены к объектам, то есть к современным людям, всегда стремятся к синхронным расчленениям историчности, которая создает и охватывает их; во-вторых, дело в том, что те формы, которые последовательно принимают гуманитарные науки, тот выбор объектов, который они предпринимают, те методы, которые они к ним применяют, даются историей, подхватываются ее потоком и изменяются по ее воле. Чем больше стремится История подняться над своей собственной исторической укорененностью, чем больше усилий прилагает она к тому, чтобы достичь — уже за пределами исторической относительности своего происхождения и своих целей — области универсального, тем яснее проступает на ней клеймо ее исторической рожденности, тем очевиднее проявляется сквозь нее история, частью которой она является (свидетельство этому опять-таки Шпенглер и все философы истории). И напротив, чем больше она смиряется со своей относительностью, чем глубже погружается она в само движение, которое она разделяет с предметом своего рассказа, тем тоньше становятся границы повествования, тем больше рассеивается то положительное содержание, которым запасается история через посредство гуманитарных наук.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: