Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Название:Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук краткое содержание

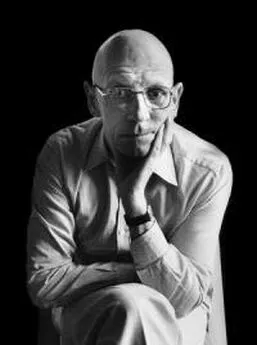

Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.

Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Взаимопересечение этих основополагающих моделей — не важно, обоснованное и упорядоченное или же вовсе бессистемное — объясняет ту полемику о методах, о которой только что говорилось. Ее первоначало и обоснование заключены вовсе не в той противоречивой сложности, которая свойственна природе человека, но в игре оппозиций, позволяющей определить каждую из этих трех моделей по отношению к двум другим. Противопоставление генезиса структуре — это то же самое, что противопоставление функции (в ее развитии, в ее все более разнообразном осуществлении, в ее приспособительных механизмах — обретенных или устоявшихся со временем) синхронизму конфликта и правила, значения и системы; противопоставление анализа «снизу» анализу, проводимому на уровне объекта, означает противопоставление конфликта (как некоей первоначальной, древней, вписанной в самые фундаментальные потребности человека данности) функции и значению, как они раскрываются в своем самоосуществлении; противопоставление понимания объяснению — это то же самое, что и противопоставление приемов, позволяющих расшифровать смысл на основе означающей системы, приемам, позволяющим исследовать конфликт с его последствиями или же формы и деформации функции с ее органами. Однако можно пойти еще дальше. Как известно, в гуманитарных науках точка зрения прерывности (порог между природой и культурой, несводимость друг к другу приспособлений и решений, найденных различными обществами и различными индивидами, отсутствие каких-либо промежуточных форм, невозможность континуума, данного в пространстве и во времени) противопоставляется точке зрения непрерывности. Существование этого противопоставления объясняется двухполюсным характером моделей: анализ в духе непрерывности опирается на постоянство функций (идущее из самых глубин жизни в той неизменности, которая санкционирует и укореняет все последующие приспособления), на взаимосцепление конфликтов (хотя они могут принимать самые различные формы, их исходная нестыкованность при этом никогда не сглаживается), на нить значений (которые подхватывают друг друга, сплетаясь в ткань речи); и напротив, анализ прерывностей устремляется прежде всего на то, чтобы выявить внутреннюю связность означающих систем, специфические своды правил и типы решений, принимаемых по отношению ко всему, что подлежит упорядочению, возникновение нормы над функциональными колебаниями.

На основе этих трех моделей можно было бы, пожалуй, проследить всю историю гуманитарных наук начиная с XIX века. В самом деле, они охватывают все ее становление, и преемственность их господства можно проследить на протяжении вот уже более ста лет: сначала царит биологическая модель (человек, его душа, группа и общество, к которым он принадлежит, язык, на котором он говорит, существуют в романтическую эпоху как живые существа и лишь постольку, поскольку они живут; способ их бытия считается органическим и исследуется в терминах органических функций); далее наступает царство экономической модели (человек и вся его деятельность — это арена конфликтов с их более или менее успешным разрешением); наконец, подобно тому, как после Конта и Маркса приходит Фрейд, наступает царство филологической модели (когда речь идет о том, чтобы проинтерпретировать и открыть некий скрытый смысл) и лингвистической модели (когда речь идет о том, чтобы проструктурировать и выявить означающую систему). Мощный сдвиг привел гуманитарные науки от преимущественного использования живых моделей к большей насыщенности моделями языка. Правда, одновременно с этим сдвигом происходил и другой переход: он отодвинул каждый первый член в парах основных понятий (функция, конфликт, значение) и тем самым выявил и подчеркнул все значение второго (норма, правило, система); Гольдштейн, Мосс, Дюмезиль могли бы засвидетельствовать, находясь, так сказать, в гуще событий, тот самый момент, когда произошел переворот в каждой из этих моделей. Этот переворот имел два ряда важных последствий: поскольку точка зрения функции преобладала над точкой зрения нормы (поскольку попытки понять функционирование осуществлялись не на основе нормы и создающей ее деятельности), постольку требовалось реально отделить нормальное функционирование от ненормального; таким образом, наряду с нормальной психологией признавалась и психопатология, — как бы в виде ее изнанки (отсюда важность джексоновской схемы интеграции у Рибо или Жане), а также и патология общества (Дюркгейм), патология иррациональных и как бы «болезненных» верований (Леви-Брюль, Блондель); равным образом, поскольку точка зрения конфликта преобладала над точкой зрения правила, постольку предполагалось, что некоторые конфликты вообще не могут быть разрешены, что индивиды и даже общества рискуют погибнуть в их пропасти; и наконец, поскольку точка зрения значения преобладала над точкой зрения системы, постольку означающее отграничивалось от неозначающего: признавалось, что в одних сферах человеческого поведения или социального пространства смысл имеется, а в других — лет. Таким образом, гуманитарные науки, производя существенное разделение собственного поля, всякий раз простирались от позитивного полюса до негативного и всегда подразумевали нечто противоположное (начиная с той непрерывности, которую они подвергали анализу). Напротив, когда анализ начал осуществляться с точки зрения нормы, правила и системы, когда каждый ансамбль приобрел свою собственную связность и значимость, стало уже невозможно говорить о «патологическом сознании» даже по поводу больных, о «примитивных умственных способностях» даже по поводу забытых Историей обществ, о «лишенной смысла речи» даже по поводу явно абсурдных повествований и бессвязных вымыслов. Все без исключения может быть осмыслено в царстве системы, правила и нормы. Таким образом, раздробляясь — поскольку системы отделены друг от друга, поскольку правила образуют замкнутые ансамбли, поскольку нормы утверждают свою самостоятельность, — поле гуманитарных наук одновременно с тем оказывается объединенным: оно тут же перестает расщепляться дихотомией ценностей. Если вспомнить, что Фрейд не только ближе всего подошел к познанию человека с помощью филологической и лингвистической модели, но вместе с тем он первый решительно стер границу между положительным и отрицательным (нормальным и патологическим, постижимым и непередаваемым, означающим и неозначающим), станет ясно, что он осуществляет при этом переход от анализа в терминах функций, конфликтов и значений к анализу в терминах норм, правил и систем; именно поэтому все то знание, в котором западная культура вот уже целое столетие строит образ человека, вращается вокруг работ Фрейда, не выходя при этом за пределы своих основных диспозиций. Но не в этом, как мы далее увидим, главное значение психоанализа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: