Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Название:Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук краткое содержание

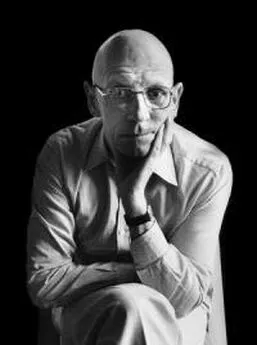

Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.

Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2. ФОРМА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Теперь следует обрисовать форму этой позитивности. Обычно ее стремятся определить по соотношению с математикой: либо стараются сблизить их, установив опись всего того, что в науках о человеке доступно математизации, и предполагая при этом, что все остальное еще не приобрело научную позитивность; либо, напротив, стараются тщательно отделить область того, что доступно математизации, от области, которая к ней не сводима, — поскольку является местом интерпретации, поскольку применяет преимущественно методы понимания, поскольку сосредоточивается она там, где знание требует анализа и «лечения». Такие разработки утомительны не только потому, что они банальны, но прежде всего потому, что они ничего не значат. Не приходится сомневаться в том, что та форма эмпирического знания, которая применяется к человеку (и которую, соблюдая соглашения, можно было бы назвать «гуманитарными науками», хотя пока еще неизвестно, в каком смысле и в каких пределах можно говорить здесь о «науках»), имеет какое-то отношение к математике: подобно всем другим областям познания, эти науки могут при определенных условиях пользоваться математическими средствами, некоторые их методы и большинство их результатов могут быть формализованы. Дело первоочередной важности в том, чтобы исследовать эти средства, научиться этим формализациям, определить уровни, на которых они возможны; для истории познания весьма интересно, как Кондорсе смог применить теорию вероятностей к политике, как Фехнер вычислил логарифмическое отношение между усилением ощущения и усилением возбуждения, как современные психологи пользуются теорией информации, чтобы понять феномен обучения. Однако, несмотря на специфику этих проблем, вряд ли отношение к математике (возможность математизации или, напротив, сопротивление всем попыткам формализации) является определяющим для гуманитарных наук в их специфической позитивности. Причин этому две: во-первых, эти проблемы, хотя и не вполне тождественно, стоят, по существу, также и перед многими другими дисциплинами (например, биологией, генетикой); «о особенно же потому, что археологический анализ не обнаруживает в историческом априори наук о человеке, ни какой-либо новой формы математики, ни внезапного ее вторжения в область человеческих явлений, но, скорее наоборот, некоторое отступление матезиса , разложение его единого поля и освобождение из-под линейного порядка наименьших возможных различий таких эмпирических организаций, как жизнь, труд, язык. В этом смысле появление человека и учреждение гуманитарных наук (пусть лишь в виде проекта) соотносится, скорее, с некой «дематематизацией». Можно возразить, что разложение знания, рассматриваемого в целостности своей как матезис, вовсе не было отступлением математики — по той простой причине, что знание это никогда и не приводило к эффективной математике (разве что в астрономии и некоторых областях физики); и наоборот, распадение матезиса открыло природу и все поле эмпиричностей для применения математики, всегда ограниченного и контролируемого, — разве первые успехи математической физики, первые широкие использования теории вероятностей не начинаются как раз тогда, когда пришлось отказаться от прямого построения общей науки о неисчислимых порядках? Да, невозможно отрицать, что отказ от матезиса (хотя бы временно) позволил в некоторых областях знания преодолеть рубеж качественности и применить математические средства там, где они еще не применялись. Однако если в физике разложение проекта матезиса означало обнаружение новых применений математики, то в других науках было иначе: биология, например, возникла вне науки о качественной упорядоченности, как анализ отношений между органами и функциями как исследование структур и равновесий, их образования и развития в истории индивидов и видов. Все это, правда, не помешало биологии использовать математику, а математике — применяться в биологии шире, чем раньше; однако вовсе не в отношении своем к математике биология приобрела самостоятельность и определила свою позитивность. Это относится ко всем гуманитарным наукам: именно отход матезиса , а не приход, математики превратил человека в объект познания; именно обращение труда, жизни, языка к самим себе предрекло извне появление этой новой области знания; именно появление эмпирико-трансцендентального существа, — существа, мысль которого постоянно связана с немыслимым, существа, которое все еще оторвано от первоначала, обещанного ему в непосредственности повтора, — именно это появление и придает гуманитарным наукам всю их специфику. Возможно, что здесь, как и в других дисциплинах, применение математики было облегчено, (чем дальше, тем больше) всеми теми изменениями, которые произошли в начале XIX века в западном познании. Однако воображать, что гуманитарные науки определились в своем коренном проекте и начали свою позитивную историю в тот момент, когда решено было применить теорию вероятностей к анализу политических мнений или использовать логарифмы для измерения возрастающей силы ощущений, — значило бы применять поверхностное отражение за основополагающее событие.

Иначе говоря, среди тех трех измерений, которые открывают гуманитарным наукам их собственное пространство, тот объем, в котором они сплочены, измерение математическое, пожалуй, вызывает меньше всего сомнений; во всяком случае, именно с математикой у гуманитарных наук установились наиболее ясные, спокойные и, пожалуй, наиболее прозрачные отношения; кроме того, применение математики в той или иной форме всегда было самым простым способом придать позитивному знанию о человеке научный стиль, форму и обоснование. Напротив, главные трудности, больше всего способствующие определению сущности гуманитарных наук, заключаются в двух других измерениях знания: там, где развертывается аналитика конечного человеческого бытия, и там, где распределяются эмпирические науки, имеющие объектами язык, жизнь и труд.

В самом деле, гуманитарные науки обращаются к человеку постольку, поскольку он живет, говорит, производит. Будучи живым существом, человек растет, функционирует, имеет потребности, видит, как перед ним раскрывается пространство, подвижные координаты которого пересекаются в нем самом; иначе говоря, его телесное существование так или иначе пересекается с остальной живой природой; производя продукты и орудия труда, выменивая то, в чем он нуждается, организуя всю систему обращения, по которой проходит все то, что он способен потреблять, и в котором сам он является лишь неким функциональным узлом, человек и все его существование оказываются непосредственно сплетенными с существованием других людей; наконец, обладая языком, он может построить себе символический мир, внутри которого он вступает в отношения со своим собственным прошлым, с вещами, с другими людьми, на основе которого он только и может построить какое-то знание (и особенно знание о самом себе, одной из возможных форм которого являются гуманитарные науки). Стало быть, можно определить местоположение гуманитарных наук по соседству, смежности и соприкосновению с теми науками, которые ставят вопрос о жизни, труде, языке. В самом деле, разве эти науки не возникают как раз в ту эпоху, когда человек впервые становится доступен для позитивного знания? Однако не следует принимать биологию, экономию или филологию за первейшие или важнейшие гуманитарные науки. Относительно биологии это вполне очевидно, ибо биология интересуется многими другими живыми существами, помимо человека; труднее отнести эта к экономии или филологии, собственной и исключительной областью которых является специфически человеческая деятельность. Однако почему бы тогда не поставить вопрос, нельзя ли причислить к гуманитарным наукам также и биологию человека, его физиологию или анатомию мозговых центров языка? Дело в том, что объект гуманитарных наук никогда не дается в том же модусе бытия, что и биологическое функционирование вообще (или в той его особой форме, которая захватывает также и человека); скорее, объект этот — изнанка, обратный оттиск биологического функционирования; он начинается там, где приостанавливаются даже не столько действия и результаты, но сама суть биологического функционирования, где высвобождаются представления, истинные или ложные, четкие или неясные, полностью осознанные или погруженные в дремотную глубину, наблюдаемые прямо или опосредованно, провозглашаемые самим человеком или же определяемые лишь извне. Исследование внутримозговых связей между различными центрами интеграции речи (слуховыми, зрительными, двигательными) вовсе не относится к гуманитарным наукам; науки эти находят свое собственное поле действия там, где ставится вопрос о самом пространстве слов, о наличии или забвении их смысла, о разрыве между установкой на высказывание и формой, в которую она облекается; субъект, быть может, всего этого и не осознает, но всему этому невозможно было бы приписать никакой определенный способ бытия, если бы субъект не имел представлений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: