Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Название:Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук краткое содержание

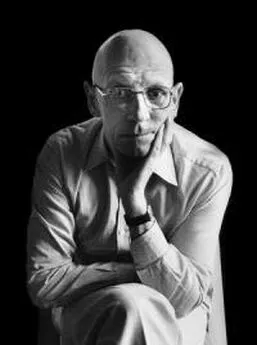

Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.

Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

3. ТРИ МОДЕЛИ

В первом приближении можно сказать, что область наук о человеке занята тремя «науками» — или, скорее, тремя эпистемологическими областями, с их внутренними расчленениями и взаимными пересечениями; области эти определяются трехсторонним отношением гуманитарных наук вообще к биологии, экономии и филологии. В таком случае следует выделить «психологическую область», место которой там, где живое существо, расширяя область действия своих функций, своих нейромоторных схем, своих физиологических закономерностей и в то же время приостанавливая и ограничивая их, открывает себя к самой возможности представления. Подобным образом можно было бы говорить и о «социологической области» — там, где трудящийся, производящий и потребляющий индивид, составляет представление об обществе, в котором совершается эта деятельность, об индивидах и группах, которые она охватывает, о повелениях, дозволениях, ритуалах, празднествах и верованиях, которыми она поддерживается и расчленяется. Наконец, в той области, где царят законы и формы языка, не выходящие, однако, за свои пределы и позволяющие человеку развернуть игру своих представлений, возникает исследование литератур и мифов, анализ разнообразных речевых проявлений и письменных документов, короче — анализ словесных следов, оставляемых после "себя культурой или отдельным индивидом. Это расчленение, хотя оно, пожалуй, и слишком общо, нельзя упрекнуть в неточности. Однако оно оставляет нерешенными две важнейшие проблемы: первая — о форме позитивности, свойственной гуманитарным наукам (о тех понятиях, вокруг которых они организуются, о том типе рациональности, с которым они соотносятся и посредством которого они стремятся утвердить себя как знание); вторая — об их отношении к представлению (и о том парадоксальном факте, что, возникая лишь там, где есть представление, они обращаются именно к бессознательным или хотя бы к лежащим на границе сознания механизмам, формам, процессам).

Хорошо известна полемика, к которой привели поиски специфической позитивности в поле гуманитарных наук: генетический анализ или структуральный? Объяснение или понимание? Обращение к «нижележащим» факторам или расшифровка на уровне чтения? Заметим, что все эти теоретические дискуссии не родились вместе с гуманитарными науками и не сопутствовали им постоянно, как будто бы все дело в том, что человек — это объект столь сложный, что одного-единственного подхода к нему быть не может и приходится по очереди использовать многие. Нет, эти дискуссии могли возникнуть лишь постольку, поскольку позитивность гуманитарных наук опирается одновременно на перенесение трех различных моделей. Обращение к ним не было для гуманитарных наук лишь побочным явлением (чем-то вроде подпорки, обходного мыслительного маневра, стороннего подтверждения уже построенных наук), оно не было и проходным эпизодом в их истории (кризисом роста, когда они, по незрелости своей, не были еще в состоянии самостоятельно определить свои понятия и законы). Речь идет о некоем неустранимом факте, который навсегда связан с их диспозицией в эпистемологическом пространстве. Необходимо, по существу, различать два типа моделей, используемых гуманитарными науками (помимо моделей формализации). С одной стороны, существовали и до сих пор встречаются понятия, которые, будучи перенесены из другой области познания и лишась всей своей операционной действенности, играют лишь роль образа (таковы органицистские метафоры в социологии XIX века, энергетические метафоры у Жане, геометрические и динамические метафоры у Левина). Однако существуют также такие основополагающие модели, которые не являются для гуманитарных наук лишь приемами формализации или средством нагляднее представить себе процессы; они позволяют образовать ансамбли явлений и объектов возможного познания; они обеспечивают их связь в эмпиричности, но даются опыту уже связанными воедино. Они играют роль «категорий» в том особом роде познания, каким являются гуманитарные науки.

Эти основополагающие модели были заимствованы из трех областей — биологии, экономии, анализа языка. В биологической проекции человек выявляется как существо, имеющее функции, получающее раздражения (как физиологические, так и социальные, межчеловеческие, культурные) и отвечающее на них, приспосабливающееся, развивающееся, подчиняющееся требованиям своего окружения, принимающее налагаемые им модификации, стремящееся сгладить неравновесия, действующее закономерно, короче — имеющее определенные условия существования и возможность определить средние нормы приспособления, позволяющие ему функционировать. В экономической проекции человек выявляется как нечто, имеющее потребности и желания, ищущее их удовлетворения, а следовательно, имеющее интересы, добивающееся выгоды, противопоставляющее себя другим людям, короче — он проявляется в предельной ситуации конфликта; человек либо уклоняется от этих конфликтов, избегает их, либо добивается господства над ними, ищет средств хоть в чем-то сгладить эти противоречия: он устанавливает совокупность правил, которые являются одновременно и ограничением, и преодолением конфликта. Наконец, в языковой проекции человеческое поведение проявляется в своей нацеленности на высказывание чего-то, и все, даже самые незначительные человеческие жесты, вплоть до неосознанных механизмов и ошибок, получают смысл; все то, что окружает человека — объекты, ритуалы, привычки, речь, — вся эта сетка следов, которую он оставляет за собою, складывается в связный ансамбль, в систему знаков. Таким образом, эти три пары — функция и норма, конфликт и правило, значение и система — целиком и полностью покрывают всю область познания человека.

Не следует, однако, думать, будто все эти пары понятий остаются лишь на поверхности той проекции, где они впервые появились: «функция» и «норма» не являются исключительно понятиями психологии; «конфликт» и «правило» появляются не только в области социологии; «значение» и «система» важны вовсе не только для явлений, в той или иной мере связанных с языком. Все эти понятия находят отклик в общем пространстве гуманитарных наук, они значимы для каждой из его областей; отсюда часто возникающая трудность при разграничении не только объектов, но также и методов, применяемых в психологии, социологии, анализе литератур и мифов. И все же в самой общей форме можно сказать, что психология — это главным образом исследование человека в терминах функций и норм (а эти функции и нормы в свою очередь можно интерпретировать на основе конфликтов и значений, правил и систем); социология — это главным образом изучение человека в терминах правил и конфликтов (которые опять-таки можно и обычно приходится переинтерпретировать либо на основе функций, как будто речь здесь идет об органически взаимосвязанных индивидах, либо на основе системы значений, как будто речь идет о текстах — написанных или произнесенных); наконец, изучение литературы и мифов является главным образом областью анализа значений и означающих систем, однако мы хорошо знаем, что анализ этот можно провести и в терминах связи между функциями, и в терминах конфликтов и правил. Таким образом, все гуманитарные науки взаимопересекаются и всегда могут взаимоинтерпретироваться, так что их границы стираются, число смежных и промежуточных дисциплин бесконечно увеличивается, и в конце концов растворен оказывается их собственный объект. Правда, какого бы рода анализ ни применялся в той или иной области, существует и некий формальный критерий для определения, где проходит уровень психологии, социологии или анализа языков, — это выбор основной модели и место вторичных моделей, позволяющих сказать, с какого момента мы в исследовании литературы и мифов сбиваемся на «психологизацию» или «социологизацию», когда в психологии переходим на расшифровку текстов или социологический анализ. Однако это взаимоналожение многих моделей не есть недостаток метода. Оно становится недостатком лишь тогда, когда все эти модели не взаимоупорядочены и нечетко сочленены друг с другом. Известно, с какой изумительной точностью могли вестись исследования индоевропейской мифологии, когда в основу изучения означающих и означаемых полагалась социологическая модель. И напротив, мы знаем, к каким эклектическим пошлостям всегда приводила безуспешная попытка обосновать так называемую «клиническую» психологию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: