Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Название:Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук краткое содержание

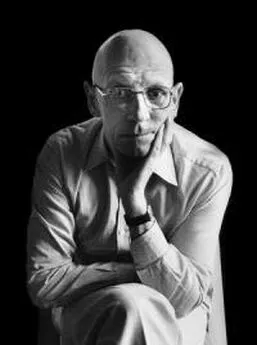

Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.

Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, круг замыкается. Однако понятно, благодаря какой системе удвоений. Сходства требуют приметы, так как никакое из них не могло бы быть замеченным, если бы оно не имело доступного для расшифровки знака. Но каковы же эти знаки? Каким образом среди всех ликов мира, стольких перекрещивающихся фигур распознается особенность, на которой следует остановиться, поскольку она указывает на некое тайное и существенное сходство? Какая форма образует знак в его специфическом значении знака? Это — сходство. Знак значим в той мере, в какой имеется сходство между ним и тем, на что он указывает (то есть на какое-то подобие). Но тем не менее знак не гомологичен с обозначаемым им, так как его специфическое бытие в качестве приметы как бы сходит на нет в том лице, знаком которого он является. Знак есть иное сходство, лежащее рядом подобие другого типа, служащее для распознавания первого, но выделяемое в свою очередь с помощью третьего сходства. Каждое сходство получает примету, но эта примета есть, не что иное, как общая форма того же сходства. Таким образом, совокупность отметин накладывает на круг подобий некий второй круг, который полностью, точка за точкой повторял бы первый, если бы не было этого незначительного разрыва, из-за которого знак симпатии заключается в аналогии, знак аналогии — в соперничестве, знак соперничества — в пригнанности, которая в свою очередь требует для своего опознания отметины симпатии… Примета и то, что она обозначает, по природе своей в точности одинаковы, различны для них лишь законы распределения, но само расчленение — одно и то же.

Обозначающая и обозначаемая формы являются сходными между собой, но не совпадающими. Именно в этом, несомненно, выражается тот факт, что в знании XVI века сходство оказывается самым универсальным, самым очевидным, но вместе с тем и самым скрытым, подлежащим выявлению элементом, определяющим форму познания (достигаемого лишь на путях подобия) и гарантирующим богатство его содержания (ибо стоит приподнять знаки и посмотреть, на что они указывают, как обнаруживается и начинает сиять собственным светом сама Сходство).

Будем называть герменевтикой совокупность знаний и приемов, позволяющих заставить знаки заговорить и раскрыть свой смысл; будем называть семиологией совокупность знаний и приемов, позволяющих распознать, где находятся знаки, определить то, что их полагает в качестве знаков, познать их связи и законы их сцепления. XVI же век совмещал семиологию и герменевтику в фигуре подобия. Искать смысл — значит выявлять то, что сходствует. Искать закон знаков — значит открывать вещи, являющиеся сходными. Грамматика форм бытия — это их истолкование. А язык, на котором они говорят, не рассказывает ни о чем другом, кроме как о связывающем их синтаксисе. Природа вещей, их сосуществование, сцепление, связывающее их друг с другом и тем самым устанавливающее их взаимное общение, не отличаются от их сходства. Сходство же выявляется лишь в сети знаков, которая охватывает мир от края до края. «Природа» берется в том тонком слое, который содержит семиологию наложенной на герменевтику; она таинственна и сокрыта, она доступна познанию, которое ей случается сбивать с толку, лишь в той мере, в какой это наложение не обходится без легкого разрыва между сходствами. Эпистемологическая сетка немедленно утрачивает ясность; с первого же захода прозрачность мутнеет, возникает темное пространство, которое придется постепенно освещать. Это и есть «природа», то, что надо стараться познать. Все было бы очевидным и ясным, если бы герменевтика сходства и семиология примет совпадали между собой без малейшего колебания. Но поскольку между подобиями, образующими начертания, и подобиями, образующими речь, имеется «зазор», то знание и его бесконечное усилие получают здесь свое специфическое пространство: они будут бороздить это расстояние, переходя в бесконечном зигзаге от подобного к тому, чему оно подобно.

3. ПРЕДЕЛЫ МИРА

Такова в своем самом общем наброске эпистема XVI века. Эта конфигурация знания несет с собой определенный ряд следствий.

Прежде всего отметим избыточный и одновременно абсолютно убогий характер этого знания. Избыточность обусловлена его беспредельностью. Сходство никогда не остается устойчивым в самом себе; оно фиксировано лишь постольку, поскольку оно отсылает к другому подобию, которое в свою очередь взывает к новым, так что каждое сходство значимо лишь благодаря аккумуляции всех других, и весь мир нужно обследовать для того, чтобы самая поверхностная из аналогий была оправдана и выявлена наконец как достоверная. Таким образом, это — знание, которое может и должно возникнуть из бесконечного нагромождения утверждений, влекущихся друг за другом. Поэтому такое знание, начиная с самых основ, будет зыбким. Простое сложение — единственно возможная форма связи элементов знания. Отсюда эти бесконечные реестры, отсюда их однообразие.

Помещая в качестве связующего звена между знаком и тем, на что он указывает, сходство (являющееся одновременно посредничающей и единственной в своем роде силой, поскольку она обитает равным образом как в отметине, так и в отмечаемом содержании), знание XVI века обрекло себя на то, чтобы познавать неизменно одно и то же, но приходить к этому познанию лишь в итоге так никогда и не завершаемого бесконечного движения.

Именно здесь вступает в дело пресловутая категория микрокосма. Пожалуй, именно благодаря известной традиции неоплатонизма это старое понятие сохраняло свою жизнеспособность в течение средневековья и раннего Возрождения. Но в XVI веке оно в конечном счете стало играть основополагающую роль в знании. Неважно, является ли оно, по старинному выражению, взглядом на мир или Weltanschauung (мировоззрением). Фактически в эпистемологической конфигурации этой эпохи оно выполняет одну или, скорее, две совершенно определенные функции. В качестве категории мышления оно применяет ко всем сферам природы игру повторяемых сходств; гарантирует исследованию, что каждая вещь найдет при более широком охвате свое зеркало и свое макрокосмическое подтверждение; с другой стороны, оно утверждает, что видимый порядок самых высоких сфер отразится в более мрачных глубинах земли. Однако рассматриваемое как всеобщая конфигурация природы, оно устанавливает действительные и, так сказать, ощутимые пределы на пути неустанного движения сменяющих друг друга подобий. Это понятие указывает на то, что существует большой мир и что его периметром намечен предел для всех сотворенных вещей; что по другую сторону находится особое существо, воспроизводящее в своих ограниченных масштабах беспредельный порядок неба, светил, гор, рек и гроз; и что именно в реальных пределах этой конститутивной аналогии развертывается действие сходств. Как раз поэтому расстояние от микрокосма до макрокосма, сколь оно ни велико, не бесконечно, сколь ни многочисленны населяющие мир существа, они в конечной инстанции доступны пересчету; следовательно, подобия, всегда опирающиеся друг на друга благодаря необходимому для них действию знаков, больше не подвергаются опасности исчезновения на неопределенное время. Они опираются друг на друга и взаимно усиливаются в абсолютно замкнутой сфере. Природа как система знаков и сходств замыкается на себе согласно удвоенной фигуре космоса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: