Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Название:Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук краткое содержание

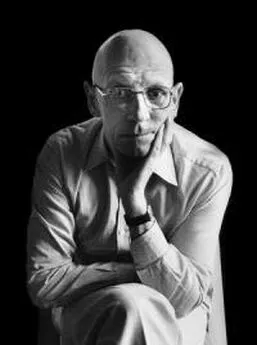

Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.

Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отсюда форма энциклопедического проекта, появившегося в конце XVI или в первые годы XVII века; не отражать уже известное в нейтральной стихии языка (применение алфавита как произвольного, но эффективного энциклопедического порядка начнется только во второй половине XVIII века [49] Исключая языки, так как алфавит является материалом языка. Ср.: Gesner. Mithridates, ch. II. Первой энциклопедией алфавитного типа является " Grand Dictionnaire historique " Морери (1674).

), а воссоздавать посредством сцепления слов и их" размещения в пространстве сам порядок мира. Именно этот проект обнаруживается у Грегуара в его «Syntaxeon artis mirabilis» (1610), у Альстедия в его «Encyclopaedia» (1630) или еще у того самого Кристофа де Савиньи («Tableau de tous les arts lib e raux»), которому удалось придать знаниям пространственность, согласно космической, неподвижной и совершенной форме круга и подлунной, преходящей, многоразличной, расщепленной форме дерева. Этот же проект снова обнаруживается также у Ля Круа дю Мэна, вообразившего пространство, соединяющее свойства и Энциклопедии, и Библиотеки, где письменные тексты могли бы разместиться согласно фигурам соседства, родства, аналогии и подчинения, предписанным самим миром. [50] La Croix du Maine. Les cents Buffets pour dresser une bibliotheque parfaite, 1583.

Как бы то ни было, такое переплетение языка и вещей в общем для них пространстве предполагает полное превосходство письменности.

Это превосходство знаменательно для всего Возрождения; оно было, без сомнения, одним из великих событий в западной культуре. Книгопечатание, проникновение в Европу восточных рукописей, зарождение литературы, которая больше не ориентировалась ни на устное слово, ни на зрительное представление и не подчинялась им, господство толкования религиозных текстов над традицией и авторитетом церкви — все это, даже при невозможности выявить роль причинно-следственных связей, свидетельствует об основополагающем значении Письменности на Западе. Отныне первоприрода языка — письменность.

Звуки голоса создают лишь его промежуточный и ненадежный перевод. Бог вложил в мир именно писаные слова; Адам, когда он впервые наделял животных именами, лишь читал эти немые, зримые знаки; Закон был доверен Скрижалям, а не памяти людской; Слово истины нужно было находить в книге. И Виженер, и Дюре [51] Biaise de Vigenere. Traite des chiffres, Paris, 1587, p. 1 et 2; Claude Dure t. Tresor de l'histoire des langues, p. 19 et 20.

почти в одинаковых выражениях говорили, что, несомненно, в природе, может быть даже в человеческом знании, писаное всегда предшествовало устному. Ибо вполне возможно, что еще до Библии и до всемирного потопа существовала составленная из знаков природы письменность, так что эти знаки могли непосредственно воздействовать на вещи, привлекать их или отталкивать, представлять их свойства, достоинства и тайны. Это — изначальная письменность природы, разрозненные воспоминания о которой, возможно, сохранились в некоторых видах эзотерического знания, и в первую очередь в кабалистике, стремившихся обрести вновь прежние, давно уже спящие силы. Эзотеризм XVI века — это прежде всего феномен письменности, а не устного слова. В любом случае устное слово лишено своих возможностей воздействия. Виженер и Дюре называют его женской компонентой языка, его пассивным интеллектом; активным интеллектом, «мужским началом» языка является именно Письменность. Она одна содержит в себе истину.

Это превосходство письменного языка объясняет присутствие двух родственных и неотделимых друг от друга, несмотря на их кажущуюся противоположность, форм в знании XVI столетия. Прежде всего речь идет об отсутствии различения между видимым и читаемым, между наблюдаемым и сообщаемым, следовательно, об образовании единой и однородной плоскости, в которой взгляд и язык перекрещиваются между собой до бесконечности; речь идет также и о противоположном процессе: о непосредственном разложении ткани любого языка, при котором без конца вводятся дополнительные определения в комментарии.

Однажды Бюффон удивился тому, что у такого натуралиста, как Альдрованди, можно найти невообразимую смесь точных описаний, заимствованных цитат, небылиц, взятых без всякой критики, и замечаний, касающихся в равной степени анатомии, геральдики, зон обитания, мифологических характеристик какого-нибудь животного и применений, которые можно им найти в медицине или магии. Действительно, обратившись к «Histo ria serpentum et draconum», можно увидеть, что глава «О Змее вообще» строится согласно таким разделам: Экивок (то есть различные значения слова змея), синонимы и этимологии, различия, форма и описание, анатомия, природа и нравы, темперамент, совокупление и рождение потомства, голос, движения, места обитания, питание, физиономия, антипатия, симпатия, способы ловли, смерть и ранения, причиненные змеей, способы и признаки отравления, лекарства, эпитеты, названия, чудеса и предсказания, чудища, мифология, боги, которым посвящена змея, апологи, аллегории и мистерии, иероглифы, эмблемы и символы, поговорки, монеты, чудесные истории, загадки, девизы, геральдические знаки, исторические факты, сны, изображения и статуи, использование в питании, использование в медицине, разнообразные применения. Бюффон замечает: «Пусть определят после этого, какую же долю естественной истории можно найти во всей этой писанине. Все это легенда, а не описание». Действительно, для Альдрованди и его современников все это именно легенда, то есть вещи, предназначенные для чтения. Но дело не в том, что авторитету людей отдано предпочтение перед непогрешимостью "непредубежденного взгляда, а в том, что природа сама по себе есть непрерываемое сплетение слов и признаков, рассказов и характеров, рассуждений и форм. При составлении истории животного бесполезно, да и невозможно сделать выбор между профессией натуралиста и компилятора; нужно просто собрать в одну и ту же форму знания все то, что было увидено и услышано, все рассказанное природой или людьми, языком мира, традиций или поэтов. Познать животное, растение или какое-нибудь явление на земле — значит собрать всю совокупность знаков, которые могут содержаться в них или быть отнесены к ним; значит найти также все те сочетания форм, где эти знаки принимают геральдическое значение. Альдрованди был не худшим и не лучшим наблюдателем, чем Бюффон; он не был ни более доверчивым, чем он, ни менее убежденным в значении наблюдения или рационального начала в вещах. Просто его взгляд на вещи организовывался другой системой, другим расположением эпистемы. Альдрованди сосредоточенно созерцал природу, которая была снизу доверху исписана.

Таким образом, знание состоит в отнесении языка к языку, в воссоздании великого однородного пространства слов и вещей, в умении заставить заговорить все, то есть над всеми знаками вызвать появление второго слоя — комментирующей речи. Особенность знания состоит не в том, чтобы видеть или доказывать, а в том, чтобы истолковывать. Когда дело идет о толкованиях Священного Писания, древних авторов, сообщений путешественников, легенд и сказаний, от каждого из этих видов речи требуется не выяснение его права на высказывание истины, а только возможность говорить о ней. Язык в себе самом содержит свой внутренний принцип развития. «Гораздо больше труда уходит на перетолковывание толкований, чем на толкование самих вещей, и больше книг пишется о книгах, чем о каких-либо иных предметах: мы только и делаем, что составляем глоссы друг на друга». [52] Мишель Монтень. Опыты. Книга третья. Изд-во АН СССР М. — Л., I960, с. 360.

Это вовсе не констатация краха культуры, погребенной под своими собственными памятниками, но определение неизбежного отношения языка XVI века к самому себе. С одной стороны, такое отношение открывает перед языком возможность бесконечного кипения, непрекращающегося развития, самоусовершенствования и наслоения последовательно возникающих форм. Может быть, впервые в западной культуре обнаруживается эта абсолютная открытость языка, который уже не может больше остановиться, потому что, никогда не замыкаясь в каком-то одном определенном слове, он будет выражать свою истину лишь в рамках речи, обращенной в будущее, целиком предназначенной для выражения того, что будет сказано; однако сама эта речь неспособна остановиться на себе, и то, что она выражает, она содержит в себе как обещание, завещанное к тому же другой речи… Задача комментария, по существу, никогда не может быть выполнена до конца. И все-таки комментарий целиком обращен к загадочной, неясно выраженной части, скрывающейся в комментируемой речи: под существующей речью он открывает другую речь, более глубокую и как бы более «изначальную»; именно ее-то комментарий и должен восстановить. Комментарий возникает лишь как стремление выявить за читаемым и истолковываемым языком глубочайшее значение исходного Текста. И именно этот текст, обосновывая сам комментарий, обещает ему в награду в конечном итоге свое открытие; вследствие этого необходимое разрастание экзегетики наделено мерой, идеальным образом ограничено и тем не менее неизменно одухотворено этим безмолвным царством. Язык XVI века, — понимаемый не как эпизод в истории языка, а как глобальный опыт культуры, — без сомнения, оказался вовлеченным в эту игру, в этот промежуток между первичным Текстом и бесконечностью Истолкования. Говорят на основе письма, составляющего одно целое с миром; говорят до бесконечности о письме, и каждый из его знаков становится в свою очередь письмом для новых речей; однако каждая речь обращается к этому первичному письму, возвращение которого она обещает и в то же время откладывает.

Интервал:

Закладка: