Степан Козловский - История и старина: мировосприятие, социальная практика, мотивация действующих лиц

- Название:История и старина: мировосприятие, социальная практика, мотивация действующих лиц

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

- Год:2009

- Город:Ижевск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Степан Козловский - История и старина: мировосприятие, социальная практика, мотивация действующих лиц краткое содержание

В монографии исследуется восточнославянский эпос. Основные проблемы исследования: возможности былин как научного источника, потенциально возможные пути совершенствования методологии исторического изучения эпических материалов, сравнительный анализ отражения социальной практики Древней Руси в былинах и письменных источниках, социальная эволюция образа эпического героя.

Книга адресована специалистам по истории Древней Руси, а также преподавателям, студентам и аспирантам, интересующимся проблемами изучения былин как научного источника.

История и старина: мировосприятие, социальная практика, мотивация действующих лиц - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

881

См. также: Похлебкин В. В. История важнейших пищевых продуктов. С. 65. «вино твореное» 1273 г.

882

Похлебкин В. В. История водки. — М.: 1991. — С. 44.

«„зелье“, то есть напиток, сдобренный травами, когда наряду с хмелем кладется полынь».

883

Похлебкин В. В. История водки. — М.: 1991. — С. 50.

884

Похлебкин В. В. История важнейших пищевых продуктов. С. 74.

885

Похлебкин В. В. История важнейших пищевых продуктов. — М.: 2001. — С. 132.

«1422 г. — тевтонские рыцари-монахи демонстрируют аквавиту в Данциге, 1429 г. — генуэзцы по пути в Литву посещают Василия Темного и дарят ему аквавиту как лекарство».

886

Судя по смыслу, данный термин являлся синонимом современного «крепленого» вина (С.К.) хотя это понятие употреблялось и по отношению к напиткам невиноградного происхождения (Похлебкин В. В. История важнейших пищевых продуктов. С. 75).

887

Пропп В. Я. Русский героический эпос. — М.: 1958. — С. 26.

888

Сравните:

В славном городе во Муромле,

Во селе было Карачарове,

Сиднем сидел Илья Муромец, крестьянский сын.

889

Сравните:

— Ты с какой земли, да с какой орды

Да какого отца да есть матери?

По имечки тебе можно место дать,

По отечеству пожаловать

890

Гильфердинг А. Ф. Онежские былины. 4-е изд. — Т. 1. — № 5.:

Я бы рада тя спородити

А таланом-участью да в Илью Муромца,

Силою в Святогора нонь Богатыря,

Красотою в Осипа Прекрасного,

Славою в Вольгу Всеславьева,

А й богачеством в купца Садка богатаго,

А й богатого да Новгородского,

А смелостью в Олешку во Поповича,

А походкою Щапливою

Во того было Чурилушку Пленковича, —

Только вежеством в Добрынюшку Никитича.

891

Пропп В. Я., Путилов Б. Н. Былины. 1958. — Т. 1. — С. 290.

«И сонного мне убить — все равно как мертвого»

(в сюжете «Бой Дуная с Добрыней»).

892

Астахова А. М. Былины Севера. — Т. 2. — М.; Л. 1951. — С. 142., 143, 144.

А если спит-то он богатырским сном,

То попробую-ка я ко шатру крадучи,

И отрублю ему буйну голову,

Да никто про тое не ведает,

Тут Алешенька с коня опускается…

И от удара Алешина отвалилась голова Идолища.

893

Собрание народных песен П. В. Киреевского. — М.: Вып. 3. — № 2.:

— Правду сказал ты, старой казак,

Старой казак Илья Муромец! —

Жаловал ево шубой соболиною,

А Мишатке пожаловал смолы котел.

894

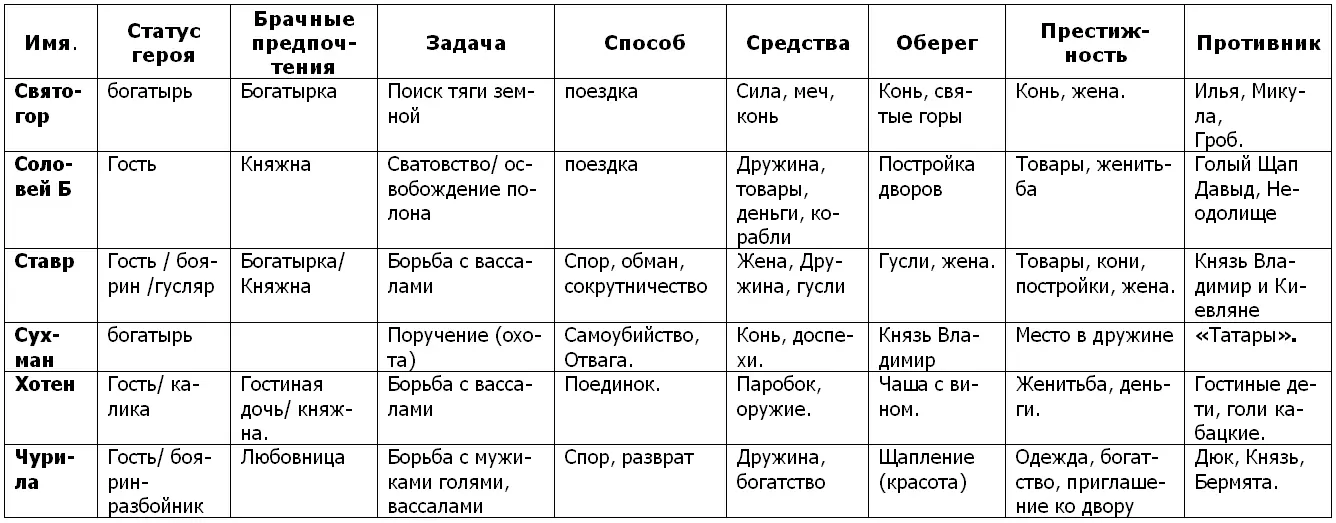

Таблица № 1

См. также: Русская историческая библиотека. Т. XXXVI. Памятники древнерусского канонического права. Ч. 2. Вып. — 1. Петроград: 1920. — С. 7. Устав Владимира:

«Се же митрополичьи люди …Попович, …Калика, …Хромец».

895

Попович вряд ли оказался случайно в роли богатыря. Богатырем является тот, у кого есть средства на приобретение оружия. В псковских летописях есть упоминание участия священника в сражении: «А в то время некто Руда поп Борисоглебский, поверг вся оружие побеже с побоища». — С. 26 // Псковские летописи. // Полное собрание русских летописей. Т. 5. — Вып. 2. — М.: Языки русской культуры, 2000. — 363 с. «Повергнуть» — то есть, сбросить оружие, поп мог только в том случае, если его надевал, а значит, участвовал в битве как ратник.

896

См. также: Мертон Р. К. Социальная структура и аномия. http://www.socioline.ru.

897

Григорьев А. А. Архангельские былины и исторические песни. Т. 3. — С. 81 «Приусметить». Судя по всему, Васька-пьяница (Пересмяка), «Ермак», «Бермята» и т. д. — вариации одного и того же имени, характерно и то, что Васька-пьяница часто имеет такой же эпитет, как Илья Муромец и Бермята — «старой».

898

Полный аналог героя сказочного типа «Попял». Судя по всему, именно к данному периоду относится появление (складывание условий) в социальной практике древней Руси социокультурного феномена (психологического синдрома) «Иванушки-дурачка» («Иван-Незнай-кто», «Незнайко» и т. п.) то есть Никитушки Заолешанина и Васьки-«пьяницы» русских былин. Эпический герой данного типа успешно действует вопреки установленным правилам, благодаря сокрытию истинного (подлого) происхождения путем его гиперболизации и последующего, контрастирующего с ним, «благородного» поведения. Это, в сочетании с социокультурным феноменом «местничества», по всей видимости, способствовало закреплению подобного поведения в социальной практике как формы социального лифта (личностного социально-политического и карьерного роста).

Таким образом, по-видимому, удавалось встать вне устоявшейся социальной структуры, заняв в ней на время особую нишу (дурак — то есть, ни «свой», ни «чужой», некий маргинализированный переходный тип социального статуса), и тем самым избежать преодоления «кастовых» барьеров в карьере.

899

Данное «качество», по всей видимости, считалось присущим скорее скоморохам, чем богатырям. См. также: Собрание народных песен П. В. Киреевского. — № 211. — С. 165.:

Скоморохи — люди вежливые,

Люди вежливы — очестливые.

900

Операционализация в данном случае означает возможность трансформации эпического исчисления времени по известным богатырям в летописное исчисление времени по конкретным периодам времени.

901

См. также: Теория смены поколений. // Плотинский Ю. М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов: учебное пособие. — М.: Логос, 1998. — 280 с.; — С. 135–138.

902

См. также: Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. — М.: Языки русской культуры, 1997. — 800 с.; С. 366.:

«…уже в ранней юности (на первой фазе развития) под действием среды в сознание проникает определенный запас характерных эмоций, а затем, на второй фазе, около 17-го года жизни, начинает добавляться рефлексивное преодоление проблем. Иными словами, в юности (в английском языке этот период называется «teen age», т. е. 13–19 лет) формируется определенная картина мира, основанная на совокупности переживаний, и именно через нее преломляется последующий жизненный опыт».

903

См. также: Цикличность в социальных системах. С. 44. // Социс. 1992. № 6. — С. 36–46:

«В музыкальном искусстве использовались два разных метода получения исходного материала и его обработки. Первый состоял в анализе объективных характеристик и тональности — 3400 музыкальных произведений, созданных с 1760 до 1920 гг. русскими и западноевропейскими авторами. Эволюционная зависимость доли мажорных произведений обнаружила монотонную компоненту (падение доли мажора на протяжении этого периода), на фоне которой наблюдаются подъемы (1790–1810 гг., 1890–1910 гг.) и др., и спады (1830–1850 гг. и др.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: