Александр Афанасьев - Поэтические воззрения славян на природу - том 1

- Название:Поэтические воззрения славян на природу - том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Современный писатель

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:5-265-03307-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Афанасьев - Поэтические воззрения славян на природу - том 1 краткое содержание

Историк и фольклорист Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871 гг.) весьма широко известен как издатель «Народных русских сказок». Он был глубоким исследователем славянских преданий, верований и обычаев.

Итогом его многолетнего исследовательского опыта явились «Поэтические воззрения славян на природу» — фундаментальный труд, посвященный историко-филологическому анализу языка и фольклора славян в связи с языком и фольклором других индоевропейских народов. Его труд до сих пор не превзойден в мировой науке о фольклоре. Ему значительно уступают известные у нас «Золотая ветвь» Дж. Фрэзера и «Первобытная культура» Э. Тэйлора.

Книга Афанасьева выявляет живые связи языка и преданий, более того, воскрешает основы русского мышления, что особенно важно сейчас, когда язык и мышление русского человека изуродованы газетными штампами, блатным жаргоном и сленгом всякого рода, замусорены иностранными словами.

К ней обращались разные поэты и писатели: А К. Толстой и Блок, Мельников-Печерский и Горький, Бунин и Есенин. Особенно последний.

Настоящее издание последовательно воспроизводит все три тома «Поэтических воззрений», вышедших еще при жизни автора в 1865–1869 гг. Они переведены на новую орфографию с некоторым сохранением особенностей старого правописания, чтобы дать почувствовать вкус и аромат словесных оборотов ушедшей эпохи.

Поэтические воззрения славян на природу - том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ак. Ист., III, 92., X; Описан. Архива стар. дел, 297.

1886

Вести. Р. Г. О. 1852, V, смесь, 35.

1887

Die Götterwelt, 141-3. К Рождеству крестьяне приготовляют хлебные печенья в виде лошадей.

1888

Терещ., V, 75.

1889

Cын. Oтeч.1839,X,126.

1890

Сахаров., II, 36; Ч. О. И. и Д., год 1, II, 24.

1891

Цебриков, 263; Архив ист. — юрид. свед., II, ст. Буслаев., 83.

1892

Ист. очер. рус. слов., II, 214.

1893

Вар. «Вжшли нимци в наши синци: вузлики знать, та не можно развязать». — Ссментов., 6,39.

1894

Этн. Сб., VI, 6.

1895

Уральцы, соч. I. Железнова, II, 280-2.

1896

Обл. Сл., 27; Маяк XIV, смесь.

1897

Показалец, I, 21–22.

1898

Пикте, II, 582. О малой едва заметной звезде над срединою дышла «Медведицы» есть у немцев особое сказание. Она называется Fuhnnann, Knecht. Однажды извозчик вез Спасителя, который обещал ему в награду царство небесное; но тот (подобно дикому охотнику) отвечал, что лучше желает оставаться при своем занятии целую вечность. Желание его было исполнено, и повозка вместе с фурманом поставлена на небесном своде. Греческое предание указывает возничего Зевса (Erichthonius) в Млечном Пути между Персеем и Близнецами; у чехов fonnanek, wozatag или powozny означают, по Юнгманну, Arcturus, Bootes и Erichthonius.- D. Myth., 687-9. В степных губерн. поселяне рассказывают, что Кича(и)ги (созвездие Ориона) ездят впятером по небу в колесницах, и когда остановятся, то на земле начинают петь петухи, т. е. близок рассвет. — Сахаров., II, 62.

1899

Обл. Сл., 196,216; Доп. обл. слов., 255.

1900

Сахаров., 1,19; Библ. для Чт. 1848, IX, 42.

1901

В одном заговоре и самый месяц назван гвоздиком — см. выше на стр. 418.

1902

Обл. Сл., 60,218; Мат. сравн. слов., II, 263: ажира — быстрый, ббрзый (говоря о лошадях) и ветер.

1903

Сахаров., 1,102; Посл. Даля, 1063,1066; Великор, загадки Худяк., 19.

1904

Сементов., 8; Курск. Г. В. 1853,11; Послов. Даля, 1064; Этн. Сб., VI, 50: «ржет жеребец на крутой горе, услышала кобыла во сырой земле» = гром с дождем.

1905

Шлейхер, 195.

1906

Срп. н. njecмe, II, 455:

На челу MyjapKo сунце cnja,

А на грлу (шее) cjajнa мjесечина,

На сапима (на крестце) звоиезда даница.

1907

Н. Р. Ск., II, 25, 28; III, 5; V, 37; VII, 4, 11; Сказ. Грим., I, стр. 339; Ск. норв., II, 7, 16; Штир, 9, 16. Калевала упоминает о конях огнекрасных, с блестящими гривами (Эман, 11, 21; Совр. 1840, III, ст. Грота, 71); сличи Веет. Р. Г. 0.1855, V, 129 («Богатыр. поэмы минусии. татар»).

1908

Пам. стар. рус. лит., II, 383; Пыпин, 85, 324.

1909

Нар. Сказ. Бронницына, 78.

1910

Закавказ. край Гакстгаузена, II, 65.

1911

Ган, I, стр. 309.

1912

Н. Р. Ск., VII, 3; VIII, 9.

1913

Ibid., VIII, 8; см. также I, 14; II, 27; Рыбник., I, 292; Худяк., I, стр. 88; III, стр. 5; Матер, для изучен. нар. слов., 25,38; Slov. pohad., 56, 422.

1914

Срп. н. njecмe, II, 106–112.

1915

Сказ. Грим., 178; Ск. норв., II, 7, 21; Гальтрих, стр. 125-6; Срп. припое., 4,5, 40.

1916

Шотт, 16,17.

1917

Приб. к Изв. Ак. Н., I, 116, 148; Соревноват. Просвещ. и Благотвор. 1823, XXIV, 10. В богатырских поэмах минусинских татар (Вести. Р. Г. О. 1855, VI, 198–223) рассказывается о конях, которые несутся как стрела, пущенная с лука: и глазами не видно, и ушами не слышно!

1918

Времен., XXII, 5-10.

1919

Приб. к Изв. Ак. Н., III, 266-7; в польской сказке (Глинск., IV, 46–47) Вихрь несется на коне.

1920

Сб. Валявца, 77–78.

1921

Толков. Слов., 1,126-7.

1922

Штир, 141-2.

1923

Словарь Рос. Акад., 1,346; V, 438

1924

Кирша Дан., 59–60; сравни с рассказом о Соловье-разбойнике, стр 307.

1925

Глинск., 1,56,189.

1926

Срп. н. пjесме, II, 140.

1927

Arkiv za povCstnicujugoslavensku, I, 96.

1928

Этн. Сб., VI, 50.

1929

Срп. н. njecме, II, 245.

1930

Вся.

1931

Из рукопис. сборника г. Каравелова.

1932

Москв. 1846, XI–XII, 153-4.

1933

Slov. pohad., 422–430; Zcitsch. für D. M., II, 262 и дал.; конь этот превращается в орла (Nar zpiewanky, 1,14).

1934

Вольф. 202; Н. Р. Ск., II, 21.

1935

Н. Р. Ск., II, 24; VIII, стр. 601-2; Москв. 1845,1, 45; лубочн. сказка о Булате-молодце.

1936

Orient und Occid., год 2, II, 245.

1937

Н. Р. Ск., VII, 1; Кулиш, II, 51; Лет. рус. лит., кн. V, 12 (сказка об Иване Белом); Slw. pohad., 414 и 396: конь Татош питался vetrem a ohnein»; Шотт, 181-5,193.

1938

Кирша Дан., 57–58; Срп. н. njecме, II, 249: Марко-королевич поил своего коня вином.

1939

Ган, II, стр. 181.

1940

О представлении облаков — садами и рощами см. гл. XVII; гесперидские — вечерние, т. е. потемняющие небо; в применении к солнцу гесперидская область представляет ту вечернюю (западную) сторону, где садится дневное светило и где лошади его, освобожденные от упряжи, отпускаются на пастбище.

1941

Рус. предан. Макарова, 11, 87–88.

1942

Черты литов. нар., 140.

1943

Н. Р. Ск., VII, стр. 282.

1944

Ibid., VII, 16; VIII, 10.

1945

D. Myth., 890.

1946

Der UrspTung der Myth., 166.

1947

Н. Р. Ск., VI, 27; VII, 12, 22; VIII, 7; Lud. Ukrain., I, 276-7, 327–338; Рус. Бес. 1856, III, 100-2; Сб. Валявца, 4–5,7-12; Шотт, 17; Штир, стр. 90; Гальтрих, стр. 107-8.

1948

Slw. pohad., 424–430.

1949

Н. Р. Ск., VII, 36.

1950

D. Myth., 438.О Перуне-пахаре см. гл. XI.

1951

Сементов., 26; Сахаров., 1,100.

1952

Обл. Сл.,40.

1953

Великор. загадки Худяк., 17; Послов. Даля, 1066.

1954

Гальтрих, 53–54,108.

1955

Н. Р. Лег., 31.

1956

Илиада, XIII, 23–27; Н. Р. Ск., VI, 48.

1957

Andeutung. eines Systems der Myth., 157; Der Ursprung der Myth., 164-5. Норк производит ` от — течь, а имя Пегаса — источник. Как олицетворения туч, поглощающих светлых героев (небесные светила), баснословные кони роднятся с пожирающими великанами; дышащие пламенем кони царя Диомеда и красные быки Гериона (другая метафора грозовых туч) были так свирепы, что пожирали людей (Der Urspr. der Myth., 156).

1958

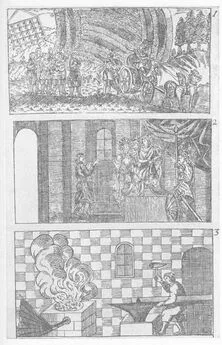

Кун, 171-4. Когда Индра, в виде сокола, похитил сому, то один из гандарвов стрелок Kreanu (зенд. Kerecani — от karc, kre, имя, совпадающее по значению с демоном-иссушителем дождевых потоков — Cushna) преследовал его. Такой смешенный получеловеческий, полулошадиный тип встречается в русских сказках под именем Полкана, но в сказках лубочных, отзывающихся сочинением, или заимствованных изчужи (таковы сказки о Бове-королевиче, Добрыне и об Иване-богатыре, крестьянском сыне); самое название Полкан есть переделка итальянского Pulicane (Пыпин, 247) и перешло в народ путем книжным. В чисто народных произведениях о Полкане не упоминается; тем не менее обстановка, в которой является он в лубочных изданиях, не противоречит преданиям о кентаврах; Полкан с головы по пояс человек, а туловище лошадиное; в один скок делает он семь верст, на картинках изображают его с луком и стрелами или с вырванным из земли деревом (Н. Р. Ск., VIII, стр. 605).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: