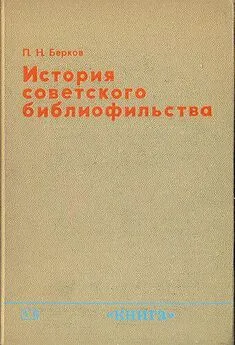

Павел Берков - История советского библиофильства

- Название:История советского библиофильства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Берков - История советского библиофильства краткое содержание

Берков Павел Наумович был профессором литературоведения, членом-корреспондентом Академии наук СССР и очень знающим библиофилом. «История» — третья книга, к сожалению, посмертная. В ней собраны сведения о том, как при Советской власти поднималось массовое «любительское» книголюбие, как решались проблемы первых лет нового государства, как жил книжный мир во время ВОВ и после неё. Пожалуй, и рассказ о советском библиофильстве, и справочник гос. организаций, обществ и людей.

Тираж всего 11000 экз., что по советским меркам 1971 года смешно.

© afelix.

История советского библиофильства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

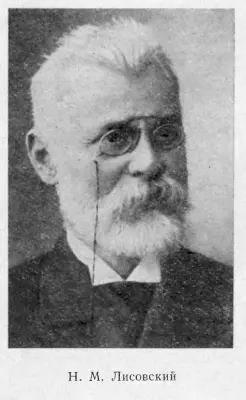

Следующая попытка создания библиофильской организации в Москве связана с именем крупнейшего русского книговеда дореволюционного периода Н. М. Лисовского (1854–1920), с 1914 г. переехавшего из Петербурга в Москву (20).

Еще в петербургский период своей жизни Н. М. Лисовский, за несколько лет до возникновения Московского библиографического кружка, поместил в издававшемся им журнале «Библиограф» статью «Библиография и библиографическое общество», в которой писал, что «в настоящее время проект библиографического общества разрабатывается» (86). Действительно, он составил тогда черновой проект организации Русского библиографического общества «с клубом библиофилов при нем». Проект этот находится в архиве Н. М. Лисовского, хранящемся в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, и никаких подробностей о клубе библиофилов не содержит (88).

Переселившись в 1914 г. в Москву, Н. М. Лисовский принял живое участие в деятельности Русского библиографического общества (он был избран товарищем председателя Общества), но в то же время не оставлял мысли о создании уже не клуба библиофилов при библиографическом обществе, а самостоятельной библиофильской организации. Б. С. Боднарский вспоминает о своих беседах с Н. М. Лисовским в середине 1916 г.: «Он пропагандировал идею внедрения науки о книге во все школы, от низших до высших, считая настоятельно необходимым воспитывать в юношестве благородную страсть библиофилии, построенную на базе истинного книгознания. Он подготовлял почву для объединения русских библиофилов…» (20)

Несколько далее Б. С. Боднарский писал: «Два предреволюционных месяца — январь и февраль 1917 года — Н. М. был особенно занят осуществлением своего плана, возникшего у него чуть ли не с первых дней по приезде в Москву: об учреждении в Москве новой и специальной книжной ассоциации — Общества библиофилов. 17 февраля он делал соответственный доклад».

Это выступление не было напечатано, и текст его в архиве Н. М. Лисовского, — в части, хранящейся в Институте русской литературы (Пушкинском Доме), — нами не обнаружен. Тем большее значение приобретает изложение этого доклада, находящееся в цитированной статье Б. С. Боднарского:

«Библиофильство, — говорил Н.М., — культивировалось во все времена и у всех народов. В нашем отечестве особое место занимает Москва, где уже с давних времен сосредоточен, можно сказать, цвет русских библиофилов. Но, по словам докладчика, Москва в то же время и значительно отстала в отношении организации библиофильских сил не только от крупных центров Западной Европы, но даже и от нашего Петрограда».

«Действительно, — продолжает Б. С. Боднарский излагать доклад Н. М Лисовского, — в то время, как в Париже, Лондоне, Брюсселе и других городах процветают многочисленные библиофильские организации, в то время, как в Петрограде уже с 1903 г. существует Кружок любителей изящных изданий, который, как видно из его наименования, хотя и в суженном объеме культивирует благородную страсть библиофильства, — в Москве нет учреждения, которое могло бы объединить библиофилов и тем способствовать удовлетворению их душевных запросов. Устранить этот крупный пробел в жизни культурной Москвы могло бы учреждение самостоятельного Русского библиофильского об-ва. И Н. М. звал московских библиофилов к организации Об-ва».

Б. С. Боднарский приводит далее аргументацию Н. М. Лисовского: «Он звал старых библиофилов, указывая им, что, методически собираясь, они получат возможность постоянного обмена мнениями, а путем выставок и аукционов они получат возможность пополнять свои коллекции, равно как и освобождаться от лишних для них дублетов. Молодому поколению библиофилов он доказывал, что они найдут в Библиофильском об-ве опытных руководителей в их благородном, приятном, но трудном деле.

Новое Общество — заканчивал Н. М. — станет своего рода школой библиофильства, развивая истинный вкус к книге, и таким образом станет одним из могучих рычагов книжного просвещения» (20).

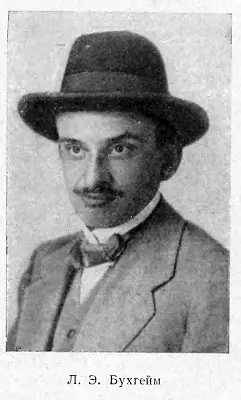

Заслушав доклад Н. М. Лисовского, общее собрание Русского библиографического общества признало весьма желательным организацию в Москве библиофильского очага и постановило образовать под руководством докладчика специальную комиссию для выработки устава Общества. Из присутствовавших пожелали быть включенными в комиссию и были избраны Б. С. Боднарский, Л. Э. Бухгейм, Н. Н. Виноградов, И. Г. Вишневский, И. К. Голубев, Н. П. Киселев, В. В. Пашуканис, Н. М. Сомов. Присутствовавший на заседании Ф. Е. Пономарев был кооптирован в состав комиссии (142).

Б. С. Боднарский вспоминает: «Н. М. энергично взялся за дело организации. В его квартире происходили заседания по организации Об-ва, там же и был выработан устав… В помещении, предоставленном Библиофильскому об-ву его ревностным членом Л. Э. Бухгеймом, началась жизнь созданного Н. М. Об-ва, которое на первом своем (учредительном) собрании избрало Н. М. председателем и пожизненным членом» (20).

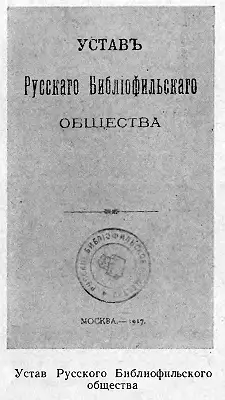

На заседании Комитета Русского библиографического общества 15 сентября 1917 г. был прочитан и принят к сведению устав, выработанный организационной комиссией. Вскоре он был напечатан.

В разделе «Задачи Общества» в § 1 сказано: «Русское библиофильское общество учреждается в Москве и имеет задачи: культивировать истинную любовь и уважение к книге и содействовать объединению лиц, преданных библиофилии» (166).

В целом этот устав исходит из типовых уставов дореволюционных научных организаций и потому только § 2 представляет для нас специальный интерес, так как именно в нем говорится о способах реализации задач, сформулированных в предшествующем параграфе:

«Для достижения своих задач Общество правомочно:

а) собирать соответственные материалы, иметь собственную библиотеку и музей для пользования членов Общества и посторонних лиц;

б) устраивать публичные и частные совещания, чтения, лекции, беседы, съезды, выставки, книжные биржи, аукционы, школы и пр.;

в) выпускать всякие издания соответственно задачам Общества и объявлять конкурс на сочинения по библиофилии с выдачей наград и премии» (166).

Как было отмечено на обороте титульного листа «Устава», адрес Русского библиофильского об-ва: Москва, Покровка, Введенский пер. 28, кв. Л. Э. Бухгейма.

Политические события 1917 г. не располагали к регулярной деятельности научных обществ, и поэтому у нас нет сведений о работе Русского библиофильского общества в первые месяцы его существования. О его деятельности в 1918 г. можно судить по информационной заметке в журнале «Библиографические известия» за 1918 г. В течение первого полугодия состоялось несколько заседаний Совета Общества и два общих собрания (142). Особый интерес представляет сообщение о докладе Б. С. Боднарского, прочитанном 25 марта (7 апреля) 1918 г. и озаглавленном «Библиофилия в ряду библиографических дисциплин» (18).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: