Валентин Железняков - Цвет и Контраст. Технология и творческий выбор

- Название:Цвет и Контраст. Технология и творческий выбор

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Железняков - Цвет и Контраст. Технология и творческий выбор краткое содержание

В учебном пособии объединяются искусствоведческий и технический подходы к проблемам операторского искусства. В книге рассматриваются вопросы гештальтпсихологии, цветоведения, колорита, экспонометрии и освещения. Исследуется психологическая проблема соотношения видимого и знаемого в изобразительном искусстве.

Валентин Николаевич Железняков — кинооператор, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, член Правления гильдии кинооператоров Союза кинематографистов, профессор. Снял более тридцати фильмов, среди них - "Операция "Трест" (реж. С. Колосов), "Четвертый" (реж. А. Столпер), "Дети Ванюшина" (реж. Е. Ташков), "Легенда о Тиле Уленшпигеле", "Тегеран-43", "Берег", (реж. А. Алов, В. Наумов) и др. Девять фильмов получили призы на международных и российских кино- и телефестивалях за изобразительное решение.

С 1982 года В.Н.Железняков преподает во ВГИКе.

Рекомендовано Госкино России в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений кинематографии.

Цвет и Контраст. Технология и творческий выбор - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Анализируя с этой точки зрения цветовой строй живописного произведения, Волков пишет: «Цветовые интервалы, лежащие в основе колористически ясного цветового ряда, — также не любые интервалы. Аналогично понятие цветовой гаммы следует связывать не только с ограниченным набором цветов и наличием цветовой доминанты, но и с упорядоченностью цветовых интервалов. Интервалы соединяются в цветовые ряды. Последние почти никогда не бывают равноступенными уже потому, что содержат одновременные изменения цвета по разным признакам. Мы ясно видим замедления и ускорения в движении цвета к главным акцентам. Мы всегда можем указать направление движения цвета и его кульминацию в главном акценте. Чаще всего в картине переплетаются два или несколько цветовых рядов. Это как бы две мелодии, два голоса. Ряды прерываются, пересекаются, ведут к акцентам и завершаются в слабых отголосках. В цветовых рядах широко используется контрастное влияние соседних пятен, но эффект цветовых влияний в богато и ритмично построенных рядах выходит далеко за пределы изученного в физиологии явления цветового контраста. Движение цвета способно породить в чередовании почти нейтральных теплых и холодных пятен впечатление полноцветности». [6] Волков Н. Цвет в живописи. М., 1965, с.71, 72.

(Вспомним «Св. Себастьяна» Тициана!)

«Важность понятия «цветовой интервал» становится очевидной из сопоставления разных типов цветового строя. Для плоскостной живописи локальным цветом характерны большие цветовые интервалы, здесь белое и черное равноценно синим или красным, желтым или зеленым, светлотные интервалы не отделяются по своей функции от интервалов по цветовому тону… Переход от одного пятна к другому в такой живописи представляет собой скачок. Гармонию и ритмическое движение цвета создают только уравновешенные между собой большие цветовые интервалы. Полноценное изображение объема потребовало системы непрерывных переходов или малых интервалов в пределах большой цветовой массы. Первоначально это особенно относилось к интервалам по светлоте. Леонардо требовал и добивался непрерывных переходов светотени на круглой форме, сохраняя для больших масс цвета большие интервалы. В венецианской возрожденческой традиции непрерывность цветовых переходов чередовалась с системой малых, но ясных цветовых интервалов («мозаикой» цветовых пятен, создающих лепку формы, выражающих рефлексы и т.д.). В отдельных произведениях пленэристов XIX века весь холст заполнялся малыми интервалами, почти непрерывными переходами; не оставалось места для контраста больших цветовых масс. Кубизм разлагал форму предмета ради системы ясных цветовых интервалов, строил ритмичные цветовые ряды, полагая, что развивает идеи Сезанна… В картине, построенной по цвету, мы видим силы внутреннего сцепления пятен и их взаимного влияния. Удаление одного пятна из такой картины приводит к заметному изменению цвета других пятен… Взаимное влияние цветов на колористически построенной картине намного превосходит и по величине изменений и по сложности все, что до сих пор изучалось цветоведами и психологами под заголовками одновременного и последовательного контраста». [7] Там же, с. 72-73.

В этих несколько громоздких, но точных фразах Волков не только подчеркивает значение перцептивного градиента в истории развития живописи, но и дает представление о том, как создается колорит. Он с блеском анализирует связь живописной технологии с особенностями визуального восприятия цвета, и этот анализ сохраняет свое значение для любого профессионала, имеющего дело с цветным изображением.

Другой интересной особенностью перцептивного восприятия цвета является замещение контрастов.

Глядя на картину П. Пикассо «Мальчик с собакой», мы не замечаем, что при том, что цветовой контраст очень точно подобран, светлотный, тональный контраст почти отсутствует. Наше внимание как бы отвлекается восприятием цветового контраста, и мы не замечаем отсутствия контраста тонального. Еще одно выразительное средство, которое давно и успешно используется в живописи, — усиление тонального контраста за счет контраста цветового. На картине Истомина «Вузовки» ощущение светлого зимнего дня за окном усиливается за счет того, что все заоконное пространство имеет слегка пурпурный оттенок, являющийся дополнительным к зеленоватому сумраку комнаты, восприятие яркостного контраста между улицей и внутренностью комнаты при этом усиливается, контраст кажется большим, чем он есть на самом деле. Но это уже не замещение контрастов, а их совмещение.

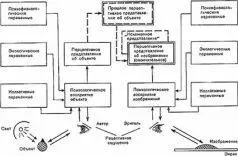

Приведенные примеры показывают, что все изобразительные приемы помимо всего прочего помогают зрителю воспринимать изображение так, как он воспринимал бы объект. Можно сказать, что в известной степени они выдают изображение объекта за сам объект. Таким образом, схема, приведенная на илл.1, должна быть дополнена в верхней своей части (илл.8).

Илл.8 Дополнения к верхней части схемы, изображенной на илл. 1.

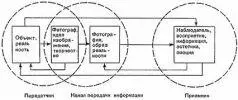

Илл. 9 Соотношение реального объекта и его восприятия в нашем сознании . Сигналы от передатчика воспринимаются приемником тогда, когда они соответствуют, по крайней мере в какой-то своей части, тому, что уже известно, знакомо, то есть является элементом повторяемости (на рис. заштриховано). По мере возрастания способности приемника к пониманию, зона пересечения будет увеличиваться, пока круги не сольются.

Илл. 10 Оригинал (объект) и изобразительное послание (мессидж).

А Эрнст Вебер предлагает еще более сложный вариант (илл.9).

Авторское изобразительное послание — мессидж — (илл.10) никогда не может быть абсолютной копией объекта.

В первую очередь возникают определенные соотношения между передатчиком и каналом информации (цепочка: автор — изображение). Этот канал в очень большой степени поддается влиянию субъективизма автора, т.е. его видению вещей. Но окончательный выбор лежит на воспринимающем (зрителе): он точно так же субъективен, потому что воспринимаемое постоянно соотносится с тем, что зритель об этом знает, то есть какую это представляет информационную ценность.

Таким образом, на этой схеме показаны те психологические трансформации, которые претерпевает объект на пути его превращения в изображение, а затем в визуальный образ, уже воспринимаемый зрителем. Заметим, что все эти трансформации — психологического свойства, и не имеют ничего общего с техническими искажениями, присущими любой воспроизводящей системе. Иногда эти искажения обусловлены, не столько несовершенством воспроизводящей системы, сколько неправильным пониманием задач, стоящих перед ней, вследствие психологических трансформаций, совершенно, как мы видим, неизбежных. На илл.11 показана последовательность наблюдения и восприятия изображения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: