Алексей Маслов - Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина»

- Название:Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сфера

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Маслов - Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина» краткое содержание

Сборник-монография, посвящен основному трактату китайской мистической традиции: «Дао дэ цзин». Он содержит перевод текста, сделанный с учетом эзотерической традиции древнего Китая, комментарии блестящего ученого и мистика III в. (школа «Учение о Сокровенном») Ван Би, а также исследование и комментарии переводчика, известного китаеведа, специалиста в области духовных и эзотерических традиций, д.и.н. А.А. Маслова.

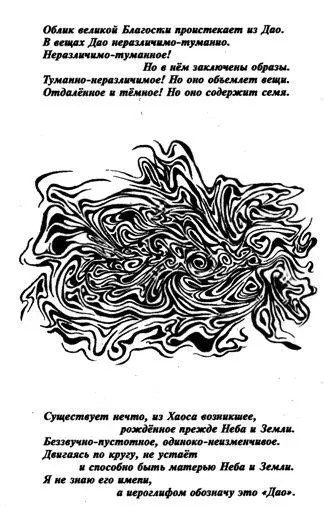

Яркой чертой издания является уникальное оформление символической графикой оккультно-мистических даосских рукописей, что дает возможность глубже погрузиться в мир китайской мистерии. Живой, образный язык перевода и исследования, позволяют пролить свет на многие тайны мистической мудрости древнего Китая. Книга содержит редкое факсимильное воспроизведение ксилографической версии трактата «Дао дэ цзин» Сун Сюэ XIV в.

Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не о том ли учил и Конфуций: «Если народ перестаёт верить («синь»), то государству не устоять» («Лунь юй» 12.7.).

Уверен, что это издание, показывающее всю многогранность раннего даосизма, позволит полнее и глубже осознать духовные истоки дальневосточной традиции.

Соруководителъ Центра изучения духовной цивилизации Восточной Азии ИДВ РАН д.и.н. Переломов Л.C.А.А. Маслов

СТРАННИК ВЕЧНОСТИ

Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну.

1-е Кор., 1, 19.У меня сердце невежды — столь замутнено!

Лao-цзы, 20.Не хотел ли каждый из нас хотя бы раз в жизни взглянуть в некое магическое зеркало, которое отразило бы как все красоты нашей души, так и всю её низменность? Естественно так, чтобы положительные стороны были отмечены другими людьми, а о тёмных сторонах нашей души никто не узнал, то есть общение с «зеркалом» получилось бы сокровенно-интимным, доступным лишь одной личности. Но какое же зеркало способно отразить всю глубину той традиции, на которой стоит каждый из нас (то, что эта глубина существует, мы благодаря самолюбию Допускаем априорно)? Ответ напрашивается сам собой — это прежде всего литература, философия, практически все виды искусства. Но кто осмелится утверждать, что в своих философских построениях мы действительно рисуем самих себя, а не вымышленный и весьма приятный нам идеал? Это вопрос вопросов — насколько адекватно мы можем понять самих себя и осознать тип той цивилизации, которую столь долго создавали.

Поиски ответа продолжались столетиями. Фактически вся античная, а позже и классическая западная философия с тем или иным успехом пробовала свои силы на этом поприще. И вот постепенно обнаружилось, что существует некое «зеркало», где мы можем выглядеть вполне выигрышно, — это восточная, и в частности китайская, цивилизация. С одной стороны, в ней присутствуют огромной глубины философский пласт, сложная космогония, архитрудная геомантика и многое другое. Но с другой — всё это выглядит несколько примитивно и наигранно, особенно на поверхностный взгляд (а другого долгое время со стороны Запада и не было). Экзальтированное восхищение пышной китайской экзотикой успешно соседствовало со снисхождением к «несложным» морально-этическим рассуждениям китайцев о «гуманности», «долге», «справедливости», принципе всех вещей — Пути-Дао и т. д. И это в то время, когда Европа пережила и едкий сарказм Вольтера по отношению к Китаю, и глубокомыслие Гегеля об объективном Абсолюте, и «странствия души» Ницше.

Так возникла проблема диалога культур, а точнее — поиска предела этого диалога, которая вряд ли когда-нибудь будет решена теоретически. Что в нашей цивилизации «от них», а что исконно наше? Да и можно ли смешать в одной личности «азиатский разрез глаз» и восточную мифологическую образность мышления с рационалистической логикой и структурной строгостью европейского сознания? «Зеркало» восточной культуры внезапно показало нам, что мы рассматриваем там не какого-то «варвара», не «чужого», но едва ли не самого себя, только немного другого. Безусловно, у нас разные языки, привычки и традиции психологический настрой и, возможно, ритм энергетических полей этноса, но есть и что-то до боли знакомое — нечто позабытое из христианской традиции.

Это требует от нас прежде всего осмысления меры человеческого в человеке, обнаружения некого универсального начала в самостоятельной личности в противоположность частно-культурному ограничительному фактору, который принято называть «национальной спецификой». Вероятно, универсальным является понятие высшей мудрости — той, что приходит вне слов, проистекает интуитивным образом из самых потаённых слоёв нашего сознания (или извне?). Приобщаясь к универсальному началу мироздания, к некой «надсущности» (назовём её трансцендентной), человек воспринимает огромную мощь, ощущаемую как Благая сила, огромное животворное начало, импульс не только к жизни, но и к пониманию самой жизни, что намного ценнее. На страницах «Дао дэ цзина» эта мощь названа «Дэ» — «Благость», «Благодать», «Животворящая сила», «Добродетель», «Благое качество». Перевод не вполне точен, так как европейское понятие «добродетель» несёт в себе какую-то моральную оценку, в то время как мораль — это нормы, созданные человеком, следовательно, в определённой мере искусственные и наигранные, в то время как Дэ — это священная сила Космоса, манифестация универсального закона и пути всех явлений Дао в нашем мире. Действительно, истина стоит вне знаков или конкретных понятий, каждый народ старается выразить её в наиболее понятном и доступном для себя виде. Поэтому, знакомясь с мудростью древнего Китая, в данном случае через трактат «Дао дэ цзин», мы читаем не о чём-то отдалённом, не о некой музейной этнографической редкости, но о своих же собственных потоках сознания, просто поданных в немного ином виде.

Эта вполне естественная мысль допускается нами почему-то с большим трудом. И здесь сказывается всё тот же синдром «зеркала»: в нём должен быть либо наш точный двойник, копия, либо какой-то совсем другой человек. И та и другая точка зрения на китайскую философию несколько раз сменились за последние 200 лет.

Замечательный знаток китайской культуры, католический миссионер Маттео Риччи, прибывший в Китай в начале XVI века, смотрел на возможность «диалога мудрецов» и культурное совпадение весьма пессимистично: «Китай и Европа столь же отличаются друг от друга в традициях и обычаях, сколь и в географическом положении» [59, 4]. Может быть, на самом деле никакого диалога культур не существует, а мы слышим лишь искажённое эхо самих себя: своих мыслей, нереализованных стремлений или полузабытых образов? Действительно, такое встречается в западной мысли достаточно часто, когда культурные традиции Китая подменяются нашими фантазиями о них. Вспомним хотя бы стабильный набор понятий, который многие и принимают за «китайскую философию»: инь и ян, Дао, пять первоэлементов, энергия ци. И многие с удивлением узнают, что центральный элемент китайской метафизики — Пустота, изначальная «бескачественность» или предельная простота мира, осмысление которой породило десятки восточных искусств: каллиграфию, монохромную живопись, икебану, разбивку миниатюрных садов, чайную церемонию, технику медитации.

Первый период осознания китайской культуры в России можно охарактеризовать так: «они — совсем другие». Российская знать украшает свои покои привезёнными из далёкой Поднебесной империи живописными свитками, шёлковыми обоями, вазами с тончайшей перегородчатой эмалью. В Петродворце оборудуются два специальных китайских зала, выдержанных в чёрных лаковых тонах. Стены меншиковского дворца в Санкт-Петербурге украшаются рядами китайских живописных свитков VIII–XII веков, где были изображены сюжеты из традиционных романов, смысл которых вряд ли был известен хозяину дома и его гостям. Но это нравилось, восхищало своей утончённостью, ускользающим, но в то же время явно ощутимым покоем и глубокомыслием. В моду входят различные китайские безделушки — «шинуазри». Они имеют смысл постольку, поскольку представляют совсем иную, чуждую по философскому духу культуру. Европейский эгоизм, индивидуализм противопоставлен в китайской философии идее о соотносимости, созвучии, единстве всех вещей, об абсолютной и неразрывной гармонии человека и космоса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: