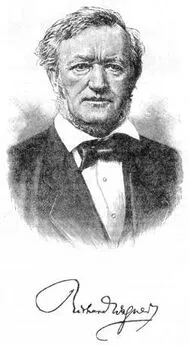

Рихард Вагнер - Избранные работы

- Название:Избранные работы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рихард Вагнер - Избранные работы краткое содержание

В сборник входят наиболее значительные работы Р. Вагнера («Искусство и революция», «Опера и драма», «Произведение искусства будущего» и др.), которые позволяют понять не только эстетические взгляды композитора и его вкусовые пристрастия, но и социальную позицию Вагнера.

http://fb2.traumlibrary.net

Избранные работы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это наше изложение теории Вагнера не претендует на ее буквальное воспроизведение, которое невозможно ввиду нечеткости выражений, допущенных в этом трактате. Но это есть тот наш анализ теории музыкальной драмы, который, как нам кажется, в понятной и расчлененной форме воспроизводит то, что у самого Вагнера является не вполне понятным и не вполне расчлененным. Ясно, что еще за девять лет до окончания Вагнером его первой музыкальной драмы в собственном смысле слова, то есть до «Тристана и Изольды», законченной, как мы знаем, в 1859 году, здесь, в трактате 1850 года, уже почти полностью формулировано то, что можно назвать подлинной эстетикой Вагнера, а именно его теория музыкальной драмы. С тех пор уже навсегда эстетика Вагнера останется эстетикой музыкально-драматической .

В трактате 1851 года под названием «Обращение к моим Друзьям» мы находим увлекательную картину духовного развития Вагнера в предыдущие годы и разъяснение некоторых сторон его творчества, встречавших непонимание и прямую враждебность. Из этого сочинения прежде всего видно, что Вагнера интересовали в революции не просто политический переворот и не просто юридическая и формальная сторона, но только чистая человечность и художественные реформы. И когда он вскоре убедился, что буржуазная революция не преследует целей высокой и чистой человечности, то сразу отошел от революции. «Ложь и лицемерие политических партий наполнили меня таким отвращением, что я снова вернулся к полному одиночеству».

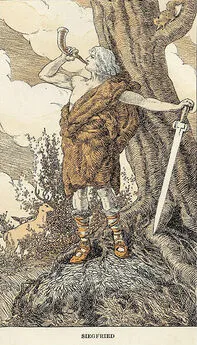

Однако никакое одиночество не может быть у художника самоцелью или последним словом. Вагнер, как он сам говорит, искал «чистой человечности», но не мог найти ее в грубых, дробных и противоречивых фактах современного ему лицемерия и постоянно колеблющихся юридических отношений. Вагнер не употребляет здесь слова «обобщение». Но когда он здесь же заговаривает о мифе , то делается понятным, что не что иное, как именно обобщенная человечность , не мелкая и всегда изменчивая, всегда ненадежная современная человечность, но именно обобщенная человечность привела его к мифу. Он обращается сначала именно к античности и сталкивается там с этой обобщенной человечностью мифа в аттической трагедии. Но то же самое искание обобщенной человечности, как говорит Вагнер, привело его к родной немецкой старине, и прежде всего — к общенародному мифу о Зигфриде. «Я сбрасывал с него [то есть с мифа о Зигфриде. — А. Л .] одну одежду за другой, безобразно накинутые позднейшей поэзией, чтобы, наконец, увидеть его во всей целомудренной его красоте. И то, что я увидел, была не традиционная историческая фигура, в которой драпировка интересует нас больше, чем ее действительные формы, — это был во всей своей наготе настоящий живой человек, в котором я различал нестесненное, свободное волнение крови, каждый рефлекс сильных мускулов: это был истинный человек вообще».

В свете искания этой чистой человечности Вагнер в данном трактате весьма подробно и интересно рисует историю возникновения его предыдущих опер, что является важным для биографии Вагнера, но второстепенным для характеристики его теоретической эстетики.

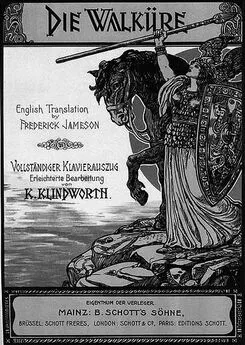

Интересно высказываемое Вагнером понимание его брошюры «Искусство и революция» в свете именно этих исканий. Оказывается, что еще до 1848 года он уже понял всю тщету современного ему искусства и все ничтожество как публики, воспринимающей искусство, так и властей, поощряющих это искусство. В этот период он уже чувствовал себя одиноким, и дрезденское восстание 1849 года только укрепило его в сознании полной необходимости духовного одиночества. Также и два других трактата 1850 года характеризуются Вагнером как результат его глубочайшего стремления отвергнуть все существующие формы искусства, и прежде всего — оперу, и набросать мысли о полном их преодолении. Вагнер здесь прямо говорит: «Я не пишу больше никаких „опер“», а свой восторженно переживаемый миф о Зигфриде и Брингильде он собирается изобразить не оперно, но, как он теперь говорит, исключительно только в драме, то есть в музыкальной драме.

Весь трактат и кончается у Вагнера планом такой огромной музыкальной драмы, рассчитанной на три вечера, да еще с прологом, для которого тоже понадобится целый вечер. И хотя до последних строк трактата Вагнер не устает бранить современное ему театральное искусство и невозможность достигнуть понимания его творчества у широкой публики, он все же просит своих друзей помочь ему в этом грандиозном деле.

Остальные литературные произведения Вагнера в 50е годы, то есть в цюрихский период его творчества, не имеют большого значения, поскольку все эти годы Вагнер восторженно предавался своему собственному литературно-музыкальному творчеству, создавая сначала «Нибелунгов», а потом «Тристана и Изольду». В эти годы Вагнер, можно сказать, почти оставляет всякую чисто литературную деятельность, и мало того, в своих письмах он сам считает все свои литературные трактаты чистейшей ошибкой и говорит, что они для него теперь просто «отвратительны». Не успев прибыть в Швейцарию, он тотчас же прекращает свою литературную деятельность, во многом связанную с революцией, в которую он теперь уже не верит, и составляет план своего грандиозного музыкально-драматического произведения «Кольцо Нибелунга» [10] Подробнее об истории создания «Кольца» мы говорим в нашей работе: Лосев А. Ф. Проблема Рихарда Вагнера в прошлом и настоящем (В связи с анализом его тетралогии «Кольцо Нибелунга»). — В кн.: Вопросы эстетики Вып. 8. М., 1968, с. 144–153.

.

Теперь мы можем приступить к вопросу о том, какое эстетическое мироощущение лежит в основе тетралогии «Кольцо Нибелунга» и как можно было бы здесь формулировать его эстетику. Многое, как мы знаем, было сформулировано самим Вагнером в его литературных произведениях. Этого, правда, совершенно не достаточно, да и сам Вагнер отказался от этих своих литературных произведений. В своем отказе Вагнер, несомненно, слишком увлекается и преувеличивает негодность этих трактатов для понимания его музыки. Но несомненно, то, что он дал в своей тетралогии «Кольцо Нибелунга», во многих отношениях трудно даже и сравнивать с его музыкальной теорией и публицистикой. Что из этих трактатов перешло к «Кольцу Нибелунга» в качестве непререкаемой эстетической основа?

Мы уже видели, что Вагнер всегда весьма восторженно призывал к музыкальному универсализму. Уже в первой своей статье 1834 года, как мы помним, Вагнера интересует не какая-нибудь отдельная и односторонне национальная музыка. Уже здесь его интересует то, что можно назвать общечеловеческим характером музыки. Это, конечно, не мешает пользоваться теми или другими национальными сюжетами. Но они должны трактоваться, по Вагнеру, в духе общечеловеческой проблематики. Далее, в «Кольце Нибелунга», безусловно, осуществлен еще и другой принцип, который раньше противопоставлялся Вагнером фривольному, общедоступному и, как мы теперь сказали бы, мелкобуржуазному содержанию тогдашней традиционной оперы. Сюжет подлинного художественного произведения должен трактоваться в настолько обобщенной форме, чтобы речь шла не о мелочах бытовой жизни, но о предельном обобщении всей человеческой жизни, взятой целиком. По Вагнеру, это значило, что подлинное художественное произведение всегда есть произведение мифологическое [11] Об обязательном обобщении в мифе явлений природы и общества см. статьи: Лосев А. Ф. Мифология. — «Философская энциклопедия», т. 3. М., 1964, с. 457; Его же. Мифология. — БСЭ, т. 16, с. 340.

. Это целиком относится к «Кольцу Нибелунга».

Интервал:

Закладка: