Наталья Гусева - Русский Север – прародина индославов

- Название:Русский Север – прародина индославов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Гусева - Русский Север – прародина индославов краткое содержание

Термин «индославы» практически незнаком широкому кругу читателей. Что это — устоявшийся в академической науке этноним? Или нечто совсем новое, случайно введенное в оборот? Или такое название явилось продуктом долгого поиска многих ученых? Где, как, когда и почему могло возникнуть это определение? И есть ли какие-либо реальные факты и основания, подтверждающие существование «народа индославов»? Автор данной книги, крупнейший российский индолог Н.Р. Гусева, доктор исторических наук, признанный авторитет в сфере исследований прошлого, убедительно доказывает наличие общих предков у арьев и славян в эпоху палеолита, что подтверждает давнее утверждение об общности их проживания и кровном родстве с предками славян на древнерусской земле, у истоков Волги.

Русский Север – прародина индославов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вся индоевропеистика заметно продвинулась вперед после этой замечательной находки.

Останки Хомо сунгирикус ясно указывают на время приледниковой жизни предков индоевропейцев и на области продолжающегося развития их культуры, истоки которой восходят к последнему межледниковью. При своем постепенном расселении в более южные районы предки этих народов продвигались, частично оседая на землю то на кратковременные стоянки, то на длительное пребывание на осваиваемых участках. Предки современных западноевропейских народов, судя по данным о дальнейших их этнических территориях, переселялись, видимо, по более западным путям или, по крайней мере, с более западной ориентацией, тогда как протославяне продвигались по землям Восточной и частично Западной Европы (и южным землям Прибалтики), а протоарьи — вдоль западных и восточных отрогов Урала (первое относится к индоязычным, а второе к ираноязычным арьям). Судя по данным палеонаучных исследований, древнейшие этапы зарождения и развития языков индоевропейской семьи отдалены от нас на многие десятки тысячелетий, к эпохе не только позднего, но и среднего палеолита. Нарастание взаимного сближения наших предков следует отнести ко временам последнего межледниковья, относящегося к векам, залегавшим примерно между 65 (60) и 35 (30) тысячелетиям до н. э. Крайне медленно происходило освоение ими вмещающего ландшафта арктических, а в дальнейшем и материковых территорий, и лишь очень постепенно археологи обнаруживают следы их пребывания на послеледниковых землях Севера.

Если исходить из наличия максимального среди всех индоевропейских языков количества аналогий и сближений, выявляемых именно в языках славян и индоязычных арьев, напрашивается вывод, что соседство этих племен было наиболее тесным и долгим и, вероятно, сопровождалось их частичным породнением. В то же время по численному убыванию взаимных схождений между индоарийскими и другими языками индоевропейской семьи видно, что предки современных западных народов не были и в глубокой древности столь близки арьям, как предки славян.

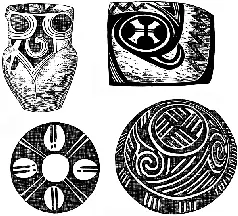

Орнаменты на сосудах Триполья. Энеолит Правобережной Украины и Молдовы

Формирование славянских племен протекало в течение многих тысячелетий, и изначальный процесс складывания их языка и верований проходил в условиях такой глубины времен, которую можно определить как период последнего межледниковья, с чем теперь, в свете достижений современной науки, спорить уже не представляется возможным.

Пора обратиться к своим соплеменникам (имея в виду славян в целом), как и к представителям других народов, с убедительной просьбой: перестаньте маниакально причислять себя к арьям — арьями были только сами арьи, как индоязычные, так и ираноязычные. У каждого из народов, говорящих на индоевропейских языках, были свои, так сказать, зародышевые группы пра-прапредков.

Уже на уровне выделения семейных, а затем и семейно-родовых групп начался процесс складывания различающихся или сближающихся элементов в их разговорной речи, и это размежевание, как и это сближение, определялось отдаленностью или близостью осваиваемых участков продуктивного ландшафта.

Нарастающие в процессе дальнейшего развития различия или схождения в языках всех формирующихся родо-племенных образований привели к тому, что ученые нашего времени получили возможность выделить изо всей массы земных наречий единую семью индоевропейских языков и по следам сохранившихся в них сближений и различий воссоздать картину их жизни в те века, которые отдалены от нас на многие тысячелетия.

Мифы таят историю

Но в Евангелие от Иоанна

Сказано, что слово — это Бог.

Н. ГумилевКто может ответить на вопрос — где и когда зарождались мифы? Что могло явиться причиной зарождения того или другого из них? И что хотели выразить люди, создававшие первые мифы? Если бы мы, очевидцы стремительного процесса техногенного развития, смогли бы обратить свою память в глубины десятков тысячелетий, то, возможно, вспомнили бы, словно во сне, давние реакции и отклики наших предков, наших прапредков на мощное воздействие окружающей их природной среды.

Наиболее древними памятниками религиозной литературы признаются два сборника гимнов и молитв индоиранцев — Ригведа и Авеста. Истоки большей части этих текстов пока не поддаются точной датировке. Некоторые ученые согласны с Тилаком в том, что в них нашли свое отражение даже не столь глубокие условия и факты, как реалии последнего периода межледниковья, а затем и сменившего его последнего оледенения.

Ригведа, первая и главнейшая из Вед, не может восприниматься как отражение в гимнах единовременного цикла впечатлений, диктуемых или подсказываемых человеку окружающей его природной средой. Ознакомление с ее гимнами показывает, что они содержат описания явлений, с которыми человек знакомился в разные периоды своего исторического развития и прежде всего на это указывают, например, гимны, посвященные богу огня по имени Агни и богу Индре, которому приписывается ряд важнейших функций и в том числе борьба с мраком. Освоение огня, умение использовать эту стихию, умение остерегаться от ее проявлений в природе было, несомненно, тем достижением первобытного человека, которое следует считать порогом цивилизации, а поэтому можно прийти к выводу, что изначальные гимны Ригведы — а она и открывается гимном богу Агни — являются самыми древними. Они указывают на весьма существенный момент — на начало осознания того, что, во-первых, человек начал персонифицировать природные явления, придавая им облик богов как человекообразных существ, и, во-вторых, стал осваиваться с мыслью о возможности повлиять так или иначе на проявления воли этих богов.

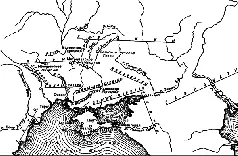

Скифы и соседние племена с VII по II вв. до н. э. (Б.Н. Граков. Скифия, М., 1971)

Такое же число обращений адресовано богу Индре. Судя по тому, что он выступает как носитель большего числа функций по сравнению с Агни, и, главное, по тому факту, что ему уже приписывается возможность влиять даже на движение небесных светил, можно полагать, что придание образа бога такой мощной силе возникло в сознании человека на более позднем этапе его развития. Но — когда? Не углубляясь здесь в анализ вероятной последовательности появления богов в пантеоне Ригведы, скажем лишь, что век за веком их число умножалось и соответственно расширялось количество посвящаемых им гимнов. Суть этих гимнов можно свести к трем направлениям, отразившим главное отношение человека к богам, создаваемым его воображением, — это просьбы к ним о пощаде и помощи, восхваление и прославление их и выражение покорности и подчинения им.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Наталья Фомина - Русский для тех, кто забыл правила [litres]](/books/1076749/natalya-fomina-russkij-dlya-teh-kto-zabyl-pravila.webp)