Наталья Гусева - Русский Север – прародина индославов

- Название:Русский Север – прародина индославов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Гусева - Русский Север – прародина индославов краткое содержание

Термин «индославы» практически незнаком широкому кругу читателей. Что это — устоявшийся в академической науке этноним? Или нечто совсем новое, случайно введенное в оборот? Или такое название явилось продуктом долгого поиска многих ученых? Где, как, когда и почему могло возникнуть это определение? И есть ли какие-либо реальные факты и основания, подтверждающие существование «народа индославов»? Автор данной книги, крупнейший российский индолог Н.Р. Гусева, доктор исторических наук, признанный авторитет в сфере исследований прошлого, убедительно доказывает наличие общих предков у арьев и славян в эпоху палеолита, что подтверждает давнее утверждение об общности их проживания и кровном родстве с предками славян на древнерусской земле, у истоков Волги.

Русский Север – прародина индославов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так был в самой Индии заложен фундамент нового направления в науке, призывавшего своих последователей к поиску фактов, подтверждающих указания Тилака и прокладывающих путь для дальнейшего развития его мысли. Именно по этому пути пошел санскритолог Санкритьяяна, убедившийся за годы своей жизни в России в правильности находок и утверждений своего великого предшественника. Не было и не могло быть случайным такое обилие удивительных лексических соответствий в санскрите и русском (и ряде других славянских языков), параллелей не только в значениях слов, но и в способах образования новых слов и их форм, в роли приставок и суффиксов и т. д.

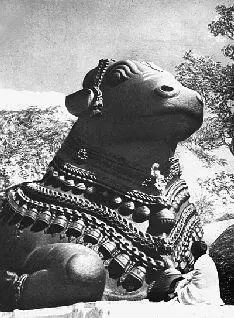

Нанду, бык бога Шивы

А главное — это вопрос о происхождении такого разительного структурного сходства. И тут Р. Санкритьяяна четко определил, что оно должно восходить к эпохе древнейшей близости — будь эта близость соседством древних племен или их родством. Эту проблему он решил путем предположения о существовании общих предков у того и другого народа, то есть арьев и славян, в эпоху палеолита. В своей книге он начал прослеживать путь арьев в сторону Индии, представив место их исхода как русло Волги, что и вошло в название его произведения. Он ярко описал быт первичной семейно-родовой ячейки тех времен, когда единая общность еще не разделилась на родо-племенные группы, языки которых начали отличаться один от другого. Далее он описал путь арьев на юго-восток, их контакты с жившими по пути миграции народами и, наконец, их приход в Индию и все изменения в их быту и религии по мере смешения с новым окружением. Но главный тезис лег в основу всего дальнейшего: общность и кровное родство с предками славян на древнерусской земле, у самой северной части русла Волги. Талантливый автор, как бы обладавший даром видеть сквозь века, сумел заглянуть в глубину отдаленнейших эпох и оживить перед нами дела и чувства тех далеких людей, которых он и назвал индославами. И это для всех исследователей данной проблемы является главной заслугой.

При этом нам всем необходимо помнить о том, что не следует повторять его ошибочную (с точки зрения более поздних утверждений науки) датировку описываемых в начале книги событий — VI тысячелетие до н. э. Пещерная жизнь охотников палеолита, подобная описанной в книге, протекала в гораздо более давнюю эпоху — на 50–30 тысяч лет раньше, в века последнего межледниковья, но в годы жизни автора споры по этому вопросу еще не привели к определенным результатам, поэтому в наши дни мы должны ориентироваться на приводимые ниже данные, полученные другими исследователями, как отечественными, так и зарубежными. Книга «От Волги до Ганга» содержит главное — нигде ранее не встречавшийся термин «индославы», на который опирались в своих работах все авторы предлагаемой читателю книги. На Волге славяне и арьи селились не ранее V–IV тыс. до н. э., придя туда из приполярных областей и в значительной мере продолжая сохранять сложившиеся задолго до этого добрососедские (не исключено, что и родственные) связи и поддерживая основы того, что исследователи называют культовым единством, о чем подробно и будет сказано ниже.

Очень далекое прошлое

Миры глядят с небес,

Свой излучая свет.

Н. РубцовВ мире ученых идут нескончаемые дискуссии по проблеме длительности существования человечества и времени и месте зарождения тех или иных племен и народов. За последние десятилетия многие из них утверждаются во мнении, что человек существовал и развивался в период плейстоцена, то есть двух последних ледниковых периодов и межледниковья последней же четвертичной эры — той, которая длится и сейчас (а всего насчитывается 17 ледниковых периодов в истории Земли). Он жил, размножался, приспосабливался к условиям окружающей его природы, искал объединения с себе подобными, создавал орудия охоты и труда, наконец, освоил огонь и стал «царем природы». Бесконечно долгим был период первобытности — жизнь человеческого стада, половозрастное разделение в пределах первых возникавших коллективов, складывание семейно-родовых групп, а затем племен и союзов племен. Принято считать, что семейно-родовые коллективы следует называть этносом, так как именно из них сложились племена-этносы.

Греческое слово «этнос» определяет не только наличие того или другого народа на лице земли, но подразумевает и такие черты, как преданность каждого человека своему народу, стремление охранить и сохранить накопленное богатство национальной (этнической) культуры, язык, территорию, унаследованную от предков, — словом, те факторы, под воздействием которых в течение длинного ряда веков складывались генофонд нации и ее память обо всем, что довелось прожить и пережить предкам. Здесь надо сразу заметить в скобках, что вот эту память, пронесенную сквозь тысячелетия, не следует недооценивать ни при каких обстоятельствах: во многих современных межплеменных и межнациональных конфликтах она играет не последнюю роль (к ней применяют и такие определения, как этническая память, национальный идентитет или национальное самосознание).

К древнейшей эпохе формирования первых человеческих коллективов восходит и появление языка, необходимого для взаимного общения — коммуникации, расширение этого общения в пределах племен и племенных союзов приводило к увеличению лексического фонда. Роль языка свелась постепенно к роли определителя социальных, культурных и космогонических представлений, предметов и явлений окружающей действительности, а также осмыслению всего этого и созданию близких по смыслу понятий. Процесс становления разных наречий племен еще не прослежен наукой в свете их соотнесения с разными условиями исторического развития этих групп, и мы здесь не будем углубляться в бесчисленные споры по этой проблеме. Скажем для примера, что известный французский лингвист А. Мейе, писавший в начале XX в., определил славянские языки как древнейшие, сохранившие в себе свои давние основы: «Большинство славянских наречий сохраняет необыкновенно архаичный вид» [115, с. 386]. Тут нам следует вспомнить и о таком древнем языке, как санскрит, сопоставлению с которым, как и сопоставлению славян с его носителями — племенами арьев, будут ниже посвящены многие страницы, как посвящался и ряд предшествующих публикаций автора (указанных в приводимом списке литературы). Так вот, о санскрите и его древности он сказал, что этот язык «представляет индоевропейскую фонетику и морфологию» (с. 412). Подчеркнем, как это важно для всей освещаемой ниже проблемы: начиная с середины XIX в. внимание многих исследователей стали привлекать факты поразительной близости санскрита и славянских языков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Наталья Фомина - Русский для тех, кто забыл правила [litres]](/books/1076749/natalya-fomina-russkij-dlya-teh-kto-zabyl-pravila.webp)