Валерий Турчин - «Образ двадцатого… В прошлом и настоящем»

- Название:«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-89826-131-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Турчин - «Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» краткое содержание

Книга дает представление о крупнейших явлениях искусства XX в., важнейших эстетических проблемах, позволяет приблизиться к пониманию всего художественного процесса. Рассказывается о крупнейших музеях, о значении критики и художественного рынка, характеризуются взаимоотношения искусства и политики, искусства и неомифологии, искусства и техники и т. п., анализируются отдельные течения — абстрактное искусство, поп-арт, сюрреализм и социалистический реализм. Особое внимание уделено крупным мастерам — А. Матиссу, П. Пикассо, В. Кандинскому, К. Малевичу, С. Дали, Э. Уорхолу и др. Книга рассчитана на широкий круг читателей.1.0 — создание файла

«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Теоретики нового направления обещали быть не только «с» традицией, но и «внутри» нее. Распространился лозунг: «Встать на сторону истории!» Трансавангард обещал удовлетворить голод по образам, который обнаружился на опустошенной земле ребусов позднего авангардизма, особенно концептуализма. Он хотел восстать против ползучей «эволюции новизны», вернуться на брошенную «землю обетованную» и там строить свои дворцы. Критик и теоретик П. Портогези писал: «Мы смело порвали с модернизмом, который потерял активность, утратил чувство юмора, характерное для его молодости, стал догматичен. Жизненность постмодернизма — в возможности сломать преграду, искусственно отделяющую прошлое от настоящего. Мы следуем за тем, что нам завещали наши отцы, и за тем, что есть стоящего, завоеванного человечеством за все века, даже за пределами западной цивилизации».

Полагая, что художественный язык затерся от постоянного повторения, клиширования, художники представлялись стражами наследия и адептами его обновления за счет использования опыта прошлого. Такой новый-неновый язык, понимаемый в духе структуралистской лингвистики, тогда модной, символизирует определенное понимание мира, где акценты ставятся на архетипичность, культурные коды, археологию сознания, возрождение традиционных эстетических чувств и идей. В истории благодаря этому все прочитывается как миф и ритуал. Иконология, эмблемы и аллегории вновь стали воссоздавать духовную материю для конструирования образов.

Поэтому восстановление живописи как традиции создания картин, возвращение пяти ордеров в зодчество и регенерация таких классических жанров буржуазного эпоса, как роман, стали реабилитировать «старо-новое» мировоззрение. Единственное, чего не хватало трансавангарду, так это желания смотреть в лицо действительности; сама действительность покрылась лесом художественных символов, которые воспринимались как непроходимые дебри, как культивируемые джунгли. Началась интеллектуализированная игра в прошлое, спекуляция традициями превратилась в своего рода нарциссизм. «В зеркале искусств» — назывался один из разделов Венецианского биеннале в 1984 году. Такое название характерно, так как помножение образов в этом зеркале бесконечно. Бонито Олива говорил о «сне искусства» (так называлась его книга 1980 года). По всей видимости, имела место имитация чувств, которые все же были мертвы. Происходила симуляция художественной деятельности, страдало само искусство. На фоне неоконсервативных политических тенденций при отказе от постиндустриальных утопий такая ретроспективность воспринималась довольно-таки органично — пассивность, убаюкивание, сладкий плен традиций.

Показательно зазвучали сами названия выставок «Живописное желание», «Барокки», «Присутствие прошлого», «Потерянный и обретенный рай», «После классицизма», «Актуальность мифа», «Мечта Орфея», «Отсюда», «Драгоценное», «Открытия», «Перспективы», «Глубокий взгляд», «Веяния времени». Сам термин «трансавангард» оказался удобен, объединив на время, пусть и произвольно, самые разные направления: новые дикие, неоэкспрессионисты, молодые фовисты, новая живопись, цветная живопись, постабстрактивизм, постсюрреализм и др. Часто встречавшиеся приставки «нео» и «пост» обещали перемены. Помимо этого использовались названия: орнаментальная живопись, культурная живопись, наивный стиль, неотрадиционализм, ретро-арт, новый историцизм. Заметно, что все эти движения хотели перевести стрелки истории назад. Их поддерживали посткритики, стремящиеся передать в своих текстах неуловимые исторические ассоциации, когда проходишь мимо произведений и в памяти остается некий сумбур воспоминаний (А. Бонито Олива).

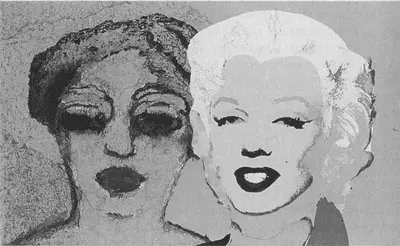

Дж. Стил. Натюрморт с Ван Донгеном и Уорхолом. 1983

Выступая против принуждения к новому, художники и критики вновь сняли табу с прошлого. Все чаще в произведениях встречаются цитаты из картин Кранаха, Боттичелли, Мурильо, Рубенса, Рембрандта, Пуссена, Давида, Курбе. Марко Гифано подражал живописи Леонардо да Винчи, Тано Фиеста — Микеланджело, Стефано ди Стазио — маньеризму. Карло Батокки следовал постэнгровской ориентации и Пюви де Шаванну, Жан Гаруст стал постнеоклассицистом. Убальдо Бартолини подражал пейзажам Клода Лоррена. Тони Кларк создал «Сакроидиллический пейзаж». Марио Марони заставляет зрителя вспоминать о живописи Делакруа и Курбе. Художник Аберола создал пастель «Купающиеся нимфы», поставив на ней подпись «Acteon fecit». Многие виртуозы трансавангарда импровизировали кистью в манерах от Джотто до Гойи и Пикассо. Группа итальянских пейзажистов — Э. Каччала, В. ди Густо, Дж. Дзапенетти — «возрождали» традиции реалистов С. Лега и Дж. Фатори. Карло-Мария Марианн сочетал манеру Давида, Менгса и Ангелики Кауфман. Художница их Германии Анита Альбрус, поддержанная известным структуралистом Клодом Леви-Стросом, сочетала стиль назарейцев с сюрреализмом, добиваясь, по ее словам, «знаковости образов». Сам авангард стал историей, поэтому стилизовался уже и Пикассо, и Леже, а также сюрреалисты, фовисты и экспрессионисты (на этом строилась стилистика «новых диких» и неоэкспрессионистов). Тут царствовала окультуренная живопись. Действительно, встречались художники с Гомером под мышкой и историей искусства в руках. Они использовали наследие, сделав из него культурный товар.

Культурная живопись распространилась в то время, когда, благодаря туризму и особенно изданию недорогих альбомов репродукций широкие круги публики узнали, не вдаваясь в глубину содержания, многие примеры из истории искусства. Это облегчало спекуляции с подобным «репродукционным знанием». Так что радость встречи для зрителя с такой живописью — радость узнавания знакомого. Это ученая, вторичная живопись, экспонируемая на выставках с названиями «Диана и Актеон», «Смерть Эвридики», «Падение Икара», «Атрибуты Ахилла», «Вопросы Гамлета», «Гимны Солнцу», «Музей Эхнатона». Здесь зрители любовались аллегориями и мифологическими героями, ангелами и химерами, дьяволами и кадаврами.

В трансавангарде принципиальный, глубокий эклектизм легко связывался с китчем (появился даже термин «новый китч», который сменил аванкитч). На выставке «Драгоценное» была представлена «Венера Милосская» Бертона Бенеса — копия, сделанная рукой варвара. Фрэнк Палайя репродукцию с картины ренессансного мастера небрежно раскрасил кистью, создав «декор» современности. Плюс к этому было возможно смешение христианской иконографии с буддийской, психоделики с порнографией. Так видимость эрудиции превращала картины в сбор интеллектуального мусора современной цивилизации. Тем не менее подобные эстетические поиски оправдывались ссылками на сочинения Рескина, Ницше, Кьеркегора, Шопенгуаэра. Декаданс конца XIX столетия реставрировался во всем объеме, синтезируя эклектику и символизм. Надо было снова суметь полюбить картины Беклина, Кнопфа, Берн-Джонса, прерафаэлитов, чтобы стать архаистами, неодекадентами, неосимволистами, неотрадиционалистами. Так создавалось «искусство истории искусства», определенный эстетический симулякр.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: