Валерий Турчин - «Образ двадцатого… В прошлом и настоящем»

- Название:«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-89826-131-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Турчин - «Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» краткое содержание

Книга дает представление о крупнейших явлениях искусства XX в., важнейших эстетических проблемах, позволяет приблизиться к пониманию всего художественного процесса. Рассказывается о крупнейших музеях, о значении критики и художественного рынка, характеризуются взаимоотношения искусства и политики, искусства и неомифологии, искусства и техники и т. п., анализируются отдельные течения — абстрактное искусство, поп-арт, сюрреализм и социалистический реализм. Особое внимание уделено крупным мастерам — А. Матиссу, П. Пикассо, В. Кандинскому, К. Малевичу, С. Дали, Э. Уорхолу и др. Книга рассчитана на широкий круг читателей.1.0 — создание файла

«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тогда же Матисс перестал коллекционировать свои «живописные знаки» (слова самого мастера), увлекся искусством рококо, Делакруа и Ренуара, с которым сдружился в Ницце незадолго до смерти известного импрессиониста в 1919 году. Пьер Боннар, этот великий, по общему мнению, «чародей краски», вспоминает о картинах Делакруа. Уходящий из жизни Аполлинер заметил его «плоды поющего света» и был абсолютно прав.

Наконец, по-прежнему привлекала позиция Мориса Дени, автора самого популярного термина «неоклассицизм». В 1919 году он решается создать Мастерскую сакрального искусства. И его четкий фигуративный стиль в деле обновления искусства в союзе с религией оказался в такой ситуации еще одним аргументом в защиту традиционных ценностей (не будем здесь обсуждать, к каким результатам они привели). В 1924 году в честь 55-летия Дени был устроен пышный банкет. На нем можно было услышать: «Вернемся к старому порядку Кольбера, попытаемся осуществить его синтез со свободой, без которой Франция не может обойтись!».

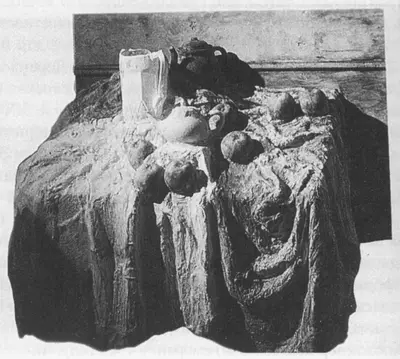

Дж. Сигал. Натюрморт (по Сезанну). 1981

Неоклассическая традиция, благополучно пережившая «склероз стиля», который грозил ей на рубеже веков, продолжала оставаться в поле эстетических пристрастий европейской культуры, вплоть до современности. Поль Валери в 1923 году заговорил о «возвращении к порядку». В области философии надежда возлагалась на метафизику. В 1923 году Шарль Рише основал Институт метафизики, издал трактат «Торжество метафизики». Чтобы понять важность этого, надо представить, что тут говорилось о наличном бытии, а не о познании (отметим, что «познанием» занимались по-своему сюрреалисты).

В Париже работает Джино Северини, бывший футурист, склонный ныне к медитации, мечтающий восстановить связь искусства и науки. «Законы» построения форм на основе геометрии и пропорций имеются, по его мнению, в своих основных элементах еще у Джотто. Кое-что в этом направлении делали кубисты; они со своим чувством порядка и проложили путь к неоклассицизму. Об этом повествует книга Северини «От кубизма к классицизму. Эстетика циркуля и числа» (1921). Уравновешенной статичностью и историческими ассоциациями пронизаны такие композиции художника, как «Материнство», натюрморт «Далекое и близкое».

Родиной неоклассических увлечений являлась Италия. По сравнению с французскими мастерами творчество итальянских «представляется более холодным, преднамеренным, головным. Элемент сознательного волевого усилия здесь ярче выражен». При всей окрашенности в тона модернизма творчество Джорджо де Кирико, отчасти символистическое по истокам, отчасти схематическое и эклектическое, дает толчок многим пассеистическим пристрастиям XX века. Его «римлянки», «археологи», «лошади на берегу» — важнейшие темы, влекущие к «внутренним» образам, глубоким и цельным. К 1919 году представители «метафизической школы», возглавляемой де Кирико, группируются вокруг журнала «Valori plastici». Они призывают к традиционной строгости форм, к использованию наследия эпохи кватроченто. В журнале печатались статьи главы школы (к примеру, статья «Чувство архитектоники в античной живописи», 1920). Потом эти статьи, к которым были добавлены работы Карло Карра и Соффичи, уже изменившие футуризму, вошли в сборник «Классицизм в современном искусстве». Сочувственно к идеям «Валори пластичи» относились некоторые историки искусства — Роджер Фрай и Бернард Беренсон. Лионелло Вентури, другой крупный историк искусства, поддерживал живописца Феличе Казорати, стремившегося возродить принципы искусства Пьеро делла Франческа. В духе Чимы, Мантеньи и болонцев работал У. Оппи. К этой же группе, сложившейся под влиянием «Валори пластичи», принадлежали Фуни, Сирони, Малерб. Их группа «Художники XX века» ориентировалась на старые образцы, изображая различные «Концерты» и «Пробуждение Дианы». Большей самостоятельностью поисков выделялся Массимо Кампильи, увлеченный этрусками и греческой архаикой. Он стремился к упрощенности колорита, наивности художественных средств. Де Писис пытался сочетать приемы импрессионизма с манерой старых венецианских мастеров. Группа «Новеченто», родившаяся в 1922 году, продолжая традиции метафизики, создавала холодный, отвлеченный стиль, во многом аллегоричный и риторичный. К 1930-м годам эта группа оказалась напрямую связанной со стилем искусства фашистской диктатуры в Италии.

В Италии сложно переплетались надежды на «возрождение Возрождения» и стилевые реминисценции немецкого неоидеализма XIX века. Тут много значили примеры Ганса фон Марэ и Арнольда Беклина. Утопии немецких назарейцев, нахлынувших в Рим в эпоху романтизма, таким образом, проверялись еще раз, доказав свою неизбывность и несбыточность одновременно.

И в самой Германии после пароксизмов экспрессионизма и безумств дадаизма наметился отход к традициям. В Новой вещественности были сильны позиции мюнхенских неоклассицистов А. Канольдта и К. Мензе. Увлеченные наследием назарейцев, большие выставки которых тогда были организованы, они использовали многие мотивы Ренессанса, еще раз пытаясь соединить, как тогда было принято говорить, итальянское чувство формы и немецкую духовность.

Так что последние отголоски кубизма и футуризма казались ничтожными по сравнению с тем «возвратом» к реализму и традициям, которые характерны для 20-х годов. Сюрреализм как наиболее активное движение авангарда того времени сам охотно обращался к наследию, да и элемент фигуративности в его искусстве был силен. Только абстрактное искусство в одиночестве противостояло новым тенденциям; но к тому времени оно само несколько академизировалось и не казалось сколько-нибудь важным. Характерно, что и в нем наблюдался элемент некоторой неоклассичности (работы К. Малевича и П. Мондриана, их последователей), призыв к стабильности общества, поиски гармонии форм и духа.

Обобщая наблюдения над ситуацией, известный русский критик Абрам Эфрос в книге «Лирический круг» 1928 года писал: «Из глубины человеческой души поднимается с каждым днем все сильнее жажда ясности, гармонии, красоты. Вот почему так влечет нас классика, строгость форм, равновесие ее частей, точность ее просодии. Вот почему, как дуновение свежего ветра, мы вдыхаем веяние классической традиции прошлого и ее столетние создания опять молодо зеленеют в нас. Это голос учителей, переживших то же. И, прислушиваясь к нему, мы учимся». Он тогда думал о Пикассо, о современных исканиях итальянцев и немцев.

Можно также вспомнить, что 18 октября 1923 года Игорь Стравинский исполняет в Швейцарии октет, построенный на идее «возвращения к Баху». Концерт этот был воспринят чуть ли не как шутка гения, хотя у композитора путь к доромантической музыкальной эстетике обнаружился еще в «Истории солдата». Стравинский стремился, по его же словам, «к искусству, набитому искусством». Стоит вспомнить в связи с этим его ораторию «Царь Эдип» (1927), балет «Аполлон Мусагет» (1928) и «Псалмовую симфонию с хором» (1930). Новый музыкальный идеал был основан на классических формах и универсальной контрапунктной обработке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: